日本オラクル株式会社 理事 クラウド・アプリケーション統括 ソリューション戦略統括 インダストリーSE本部 本部長

中山耕一郎氏

Oracleは「Oracle Fusion Cloud Applications Suite」に組み込まれた50以上のAIエージェントを発表し、企業のビジネスプロセスを根本から変革する取り組みを推進している。これらのAIエージェントにより、日常的なタスクの自動化が可能となり、組織が戦略的な業務により多くの時間を費やせる環境が整いつつある。2025年2月には「サプライチェーン」「人事」「営業」のAIエージェントを新たに発表し、3月には「AI Agent Studio」によってAIエージェントとワークフローの作成・管理を容易にする機能を追加するなど、急速な進化を続けている。

日本オラクル 理事 クラウド・アプリケーション統括 ソリューション戦略統括 インダストリーSE本部 本部長 中山耕一郎氏は、Oracle全体のAI戦略について「ITベンダーとしては珍しいアプローチ」と説明する。Oracleの特徴は、AIの技術スタックを提供するインフラ層と、それを活用して業務やサービスに価値を提供するアプリケーション層の両方を手がけている点だ。

「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)は、AIの先端テクノロジーを提供する第一の選択肢になりつつあります。OpenAIなど多くの企業が急速にOCIを活用し始めています」と中山氏は述べた。その背景には、OCIが提供する「OCI Supercluster」がある。これはOracle Databaseの並列処理技術から発展した高速なノード間通信の仕組みで、AI計算に転用することに成功したものだ。

インフラとアプリケーションを統合した技術基盤により、Oracleは短期間で先進的AI機能の提供を実現している。2023年の生成AIの戦略の発表以来、現在では124の生成AIと38のAIエージェントを公開した。中山氏は「わずか1年半でこれほどの機能を提供できているのは、基盤技術の優位性によるもの」と強調した。

Oracleのアプローチが他社と最も異なる点は、AIの位置づけだ。中山氏によれば「他社は個別の業務を支援するAIアシスタント的な機能が中心」であるのに対し、Oracleは「標準のビジネスプロセスそのものをAIによって自動化し、進化させること」に取り組んでいる。

「極論すると、現在人手が介在しているプロセスがAIエージェントによって自動化された場合、人間からするとそのプロセスがなくなります。お客様の組織のあり方や働き方そのものが変わる世界を目指している」と中山氏は説明した。

Oracleは「作成」「回答」「実行」という3段階のAI活用を全て「AIエージェント」と定義している。「作成」は文章や画像などのコンテンツ生成、「回答」は企業固有のコンテキスト(ポリシーやマニュアルなど)に基づく回答生成、そして「実行」は複数のマルチステップタスクを組み合わせた複雑な業務フローの自動化を指す。

Oracleがこのようなアプローチを実現できる最大の要因は「シングルデータモデル」にある。「我々はずっとERPの世界で、購買、在庫管理、会計処理、人事など企業の主要なプロセスを1つのデータベース、1つのデータモデルで提供することにこだわってきました」と中山氏は説明する。

一般的に他社のアプローチでは、ビジネスプロセスが複数のアプリケーションに分かれており、同じベンダーのパッケージであっても内部的には複数のデータベースやデータ構造が存在する。AIを動かすためには、これらのデータを集約した外部のAI用データベースを構築することになる場合が多い。

「外出しデータを使うと、例えば在庫情報が過去のものなのか現在のものなのか不明確になり、誤認識が起こる可能性があります」と中山氏は指摘。対照的に、Oracleのシングルデータモデルでは「リアルタイムでデータの欠落がないAIを提供できる」という。

デモンストレーションでは、間接材の調達プロセスにおけるAIエージェントの活用例が紹介された。社員が購入したいと考えるPCについて、会社のポリシーや交換可能な時期、購入可能なモデルなどの情報をAIエージェントが社内文書から抽出して回答。申請から購入までのプロセスをシームレスに支援する。

中山氏はこの例について「大手製造業だと年間7,000億円から1兆円近い間接材の支出があり、わずか1〜2%の効率化でも100億単位の効果につながる」と、実用的な効果を強調した。この機能はすでに海外拠点で使用可能であり、日本語対応も進めているという。

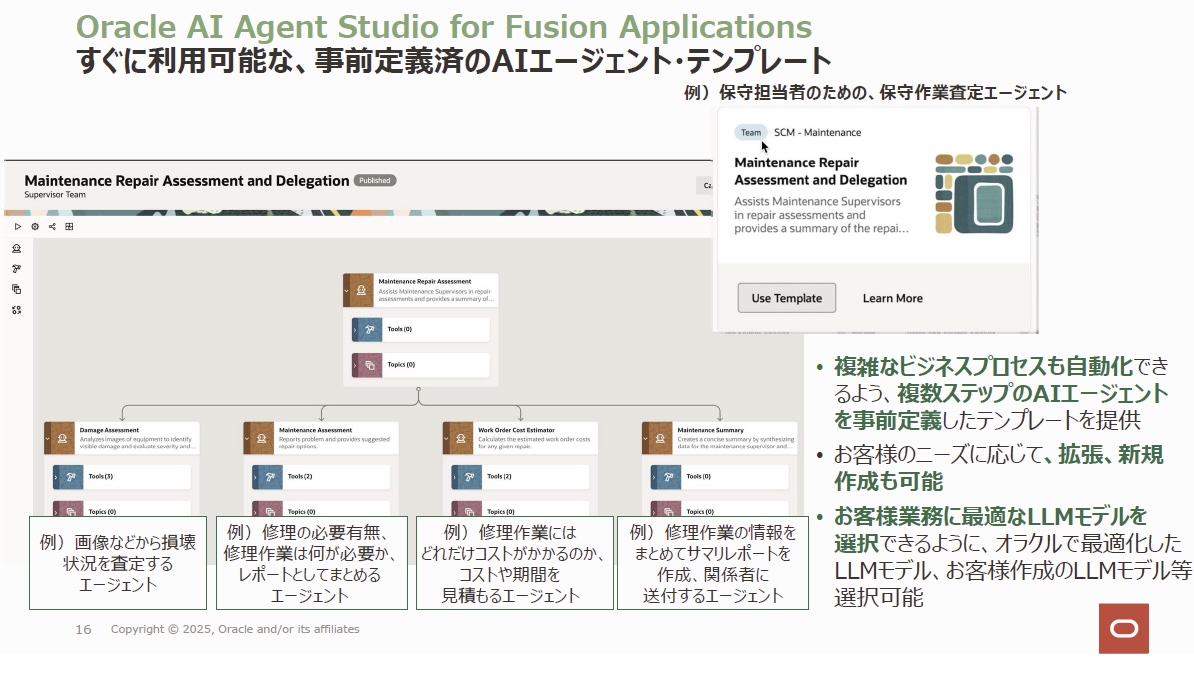

Oracleはさらに、自社の開発部門が使用してきた「AI Agent Studio」を顧客やパートナーにも提供することを発表した。このプラットフォームを通じて、プリビルドされたAIエージェントテンプレートの組み合わせや、カスタマイズが可能になる。

例として紹介された工場の生産機械の保守作業サポートでは、「障害分析」「解決策提示」「コストシミュレーション」「作業レポート作成」という複数ステップのAIエージェントが連携し、保守作業全体をサポートする。AI Agent Studioを使えば、こうしたマルチステップのAIエージェントを顧客やパートナーが自身でも構築できるようになる。

「これらの機能は追加費用なしで提供します。これは標準のビジネスプロセスを進化させ、お客様の業務やサービス、組織のあり方を変えていくという我々の目的と矛盾しないよう、基本機能として位置づけているためです」と中山氏は説明した。

また、購買から支払いまでの一連の「Procure to Pay」プロセスを例に、AIエージェントがどのようにビジネスプロセスを変革するかを説明した。従来のプロセスでは、購買依頼の入力、請求書と発注書の照合など、人手による作業がボトルネックとなっていた。

AIエージェントの導入によって、見積書の画像から購買内容を自動で読み込み購買依頼を作成することや、請求書と発注書の自動照合が可能になる。「全プロセスが自動化され、例えば経理担当者が一日に処理する大量の請求書照合作業が大幅に削減できる」と中山氏は説明した。

AI Agent Studioの提供時期について「プラットフォームの機能としてはすでに提供しており、Fusion Applicationsへの組み込みは早ければ今年の夏頃から」という。また、AIエージェントを前提としたビジネスプロセスの再設計についても言及があった。

「AI時代、AIの機能を前提にした時に、どういうビジネスプロセスであるべきかを今一度リデザインしています。今後、AIベースの横断的な標準プロセスとして出していく予定です」と中山氏は述べた。