柔軟な開発か品質の確保か? アジャイル開発を活かせない企業に必要な“テスト自動化×AI”のアプローチ

みずほリースが6割のテスト自動化に成功? 効率化と品質向上を両立する手立て

2025年6月20日、EnterpriseZine編集部主催のオンラインイベント「EnterpriseZine Day 2025 Summer」が開催された。オーティファイ マーケティング部 ディレクター 内野彰氏による講演「業務DXが“前に進まない理由”──属人化・拡張・レガシーといった課題と、モダナイゼーションの再定義」では、多くの企業が現在直面する課題「DXの停滞」を解決するためのヒントが、「AI×開発・テスト自動化」という切り口から紹介された。

日本企業のDXが停滞を余儀なくされている構造的要因

現在、多くの企業がDXプロジェクトに積極的に取り組んでいるが、想定通りの成果が上がっているケースは少なく、実際には華やかな成功事例の裏で無数のプロジェクトが頓挫していると聞く。その原因は様々あれど、内野氏が特に深刻な課題として挙げるのが「レガシーシステムの問題」だ。

「J2EE(Java 2 Platform, Enterprise Edition)」や「.NETフレームワーク」などの古いアーキテクチャに基づいて構築されたクライアントサーバーシステムが、いまだに多くの企業で稼働していると同氏は指摘する。「このようなレガシーシステムが存命している背景には、『今きちんと動いてるから、これから先も大丈夫だ』という根拠のない思い込みがあります」と話す。こうした思い込みから、今後レガシーシステムが老朽化して、ある日突然動かなくなってしまうリスクに対してなかなか目が向けられないのだ。このリスクこそが、日本企業のDXを難しくしている最大の理由の1つだとした。

実際には「2025年の崖」「2027年問題」「富士通のメインフレーム事業撤退」など、レガシーシステムにまつわるリスク因子は年々増えつつあり、レガシー資産を長年抱え続けている企業は否応なしに変革を迫られているのが実状だ。

また内野氏は、日本企業のDXが遅れる要因の1つとして「海外ベンダーのパッケージ製品と日本の商習慣のミスマッチ」も挙げる。

「たとえば海外ベンダーの製造業向けパッケージ製品は、見込み生産のビジネスモデルを念頭に設計されています。しかし日本の製造業では顧客の要望に都度合わせる受注生産のビジネスモデルが多いため、海外のパッケージ製品の設計思想と相容れない部分が多々あります。そしてこのギャップを埋めるためにカスタマイズを重ねた結果、システムの複雑化を招いてしまっています」(内野氏)

加えて、ユーザー企業とベンダーとの関係性も問題を複雑にしているという。ユーザー企業がベンダーに依存し、いわば“丸投げ構造”が常態化してしまった結果、ユーザー側の当事者意識が根付かないまま、プロジェクトの期間と予算だけが膨らみ続ける。なかにはERPパッケージを極力標準仕様のまま導入し、その後のアップデートやモダナイズをスムーズに行えている企業も存在するが、内野氏によればそのような企業は「日本においては本当に一握りだ」という。

アジャイルとウォーターフォールの文化衝突

また、システム開発の面でも日本企業が独特の課題を抱えていることを指摘。内野氏はかつて自身が経験した「ウォーターフォールとアジャイルの混合プロジェクト」での経験を振り返りながら、日本企業におけるアジャイル実践の難しさを次のように語る。

「アジャイル開発の現場では柔軟性や機動性、スピードを重視する一方で、品質保証チームはウォーターフォール基準に則った厳格な品質管理プロセスやドキュメント整備を重視します。このギャップがなかなか埋まらずに、とても苦労したことを覚えています」(内野氏)

その結果、「頻繁にシステム仕様が変わるので、設計書やテストケースのメンテナンスが追いつかない」「品質保証チーム側で正しい仕様が見えなくなり、再指摘や手戻りが頻繁に起こってしまう」といった問題が多発し、アジャイルとウォーターフォールそれぞれの良さが相殺されてしまったという。

特に品質評価基準のミスマッチについては、なかなか解決策を見出すことができなかったと内野氏。会社全体としてウォーターフォール型の厳密な品質基準を設けている一方で、開発現場ではアジャイルでどんどん作業を進めようとするため、会社が定めた品質基準から徐々に乖離していってしまう。

このギャップが埋まらない限り、せっかくアジャイル型でスピード感のある開発を実現しても、その後のテストや不具合修正の作業に膨大な時間を費やしてしまい、結果的にアジャイル開発の強みが生かされなくなってしまう。特に基幹システムやバックオフィスの領域では、品質保証チームがウォーターフォール型の基準を堅持していることが多いため、こうした問題が起きやすいという。

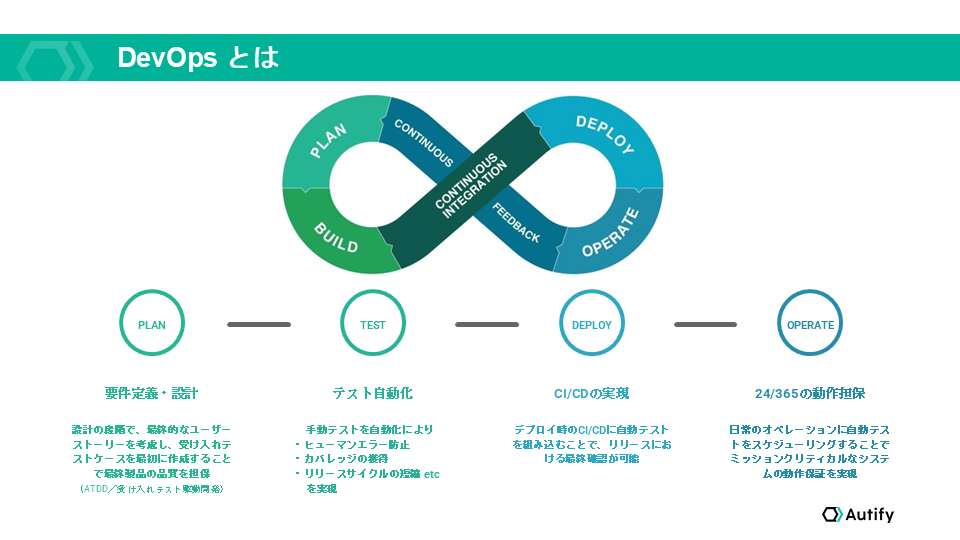

さらに内野氏は、アジャイル導入の効果をより高めるためにはDevOpsで開発と運用をつなぐことが重要だと話す。「変化に強いシステムを継続的にリリースする仕組みを会社全体で整備することが不可欠です。既に2013年頃から世界中で多くの企業やベンダーがDevOpsを導入して大きな成果を上げてきていますが、残念ながら日本企業では依然としてウォーターフォール型の開発・運用プロセスが幅を利かせているため、アジャイルとDevOpsの組み合わせを効果的に取り入れている例はまだ少ないのが実状です」と現状を分析する。

こうした課題に対する有効な手立てはどのようなものか。内野氏は「AI」と「テスト自動化」を組み合わせた解決策を提示する。

AIを活用した新たなモダナイゼーションの提案

Autifyが提供するノーコードのテスト自動化プラットフォームは、属人化したテストプロセスを標準化し、開発現場の負担を大幅に削減するという。実際に同社の製品を導入して大きな成果を上げた例として、内野氏はみずほリースの事例を紹介した。

みずほリースは、Autifyのテスト自動化プラットフォームを導入して3ヵ月で、従来手動で行っていたテストの約60%を自動化することに成功。「一般的にテストの自動化率は平均10~15%とされる中で、この数字は画期的だといえます」と内野氏は話す。

また同社では、SalesforceのCRMシステムの運用を内製化していたが、改修やバージョンアップのたびに膨大な量の手動テスト作業が発生し、属人化や品質のリスクを招いていたという。そこでAutifyのソリューションを導入し、スキルがさほど高くない要員でも自動テストを実行できる環境を整備したことで、テストの生産性を大きく向上できたとしている。

さらに、ある生命保険会社では、元々他社のテスト自動化ツールを利用してワークフローシステムのテストを行っていたところをAutifyにリプレース。その結果、利用開始から約半年でワークフローシステムの運用コストを約4分の1に削減することに成功したという。

この企業では、以前からテスト自動化に取り組んでいたものの、従来のツールは操作が難しく、ある程度のスキルがなければ使いこなせない点が課題だった。「そこで、誰でも使えるAutifyのノーコードツールを導入したことで、テストの負担と工数を大幅に削減できました」と内野氏は語る。

加えてこの事例では、Autifyが提供する「AIによる仕様書レビュー」と「テストケース自動生成機能」を活用した結果、手動でテストを行っていたときには見落とされていたテストケースがAIによって新たに発見されたのだ。その数は全テストケースの約20%に上ることから、Autifyがシステム全体の品質向上に大きく貢献したといえる。

“3つのAI導入フェーズ”と将来に向けたチャレンジ

Autifyでは、AIの活用を3つのフェーズに分けて整理しているという。第1フェーズは、業務の標準化。まずは業務の属人化を解消してその内容を可視化・標準化することで、AIが業務を学びやすい環境を整備する。

続く第2フェーズは、AIによる業務の部分的支援。この段階ではまだAIの活動範囲は限定されているが、よりAIが動きやすいように環境の整備を進める。これによって、AIは特定の業務領域で人間の作業を補助する役割を担い、徐々にその能力と適用範囲を拡大していく。

そして第3フェーズは、複数のAIエージェントが互いに連携しながら業務を自律的に処理していく世界だ。「一見すると夢のような世界に見えるかもしれませんが、その実現に向けた技術革新が猛スピードで進んでいます」と内野氏は強調する。実際、ガートナーのレポートでは、2028年までに15%のAIが自律的に意思決定を行い、エンタープライズソフトウェアの約3分の1がAIを統合すると予想されていることに触れた。

同氏はこうしたAIの進化を「“自動化”から“自律化”、そして“信頼”へと至るステップ」と表現する。単なる作業の自動化から、AIが自ら判断して業務を遂行する自律化へ、そしてその判断を人間が信頼できるレベルまで高めていくという段階的な進化が求められているという。

一方で、88%のAIプロジェクトがPoCの先に進めていないという厳しい現状もあわせて紹介された。多くの企業がAI導入に取り組んでいるものの、その大半はPoCで終わってしまい、実際の業務への適用までには至っていない。この限界を突破するために、Autifyでは「Autify Pro Service」というサービスを通じて、製品導入の支援と並行して顧客のAI導入も総合的にサポートしているという。

「競合他社がAIを活用して、ある日生産性を一気に何倍にも引き上げてくるようなことが現実に起こり得る時代です。場合によっては、DXの取り組みをいったん止めてでも、将来を見据えてAX(AI Transformation)を検討する必要が出てくるかもしれません。また自社特有の強みの源泉を次世代に継承していく上でも、AIの力は今後欠かせなくなってくるでしょう。その時には、きっと『AI×開発・テスト自動化』のソリューションが現実的な突破口となるはずです」(内野氏)

この記事は参考になりましたか?

提供:オーティファイ株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです 企画・制作 株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア