デジタル庁 楠正憲氏が進めたAI活用基盤構築──「他国に取り残される」危機感から始めた施策の舞台裏

正式なAIガバナンス環境が整った今、政府は何を目指すのか

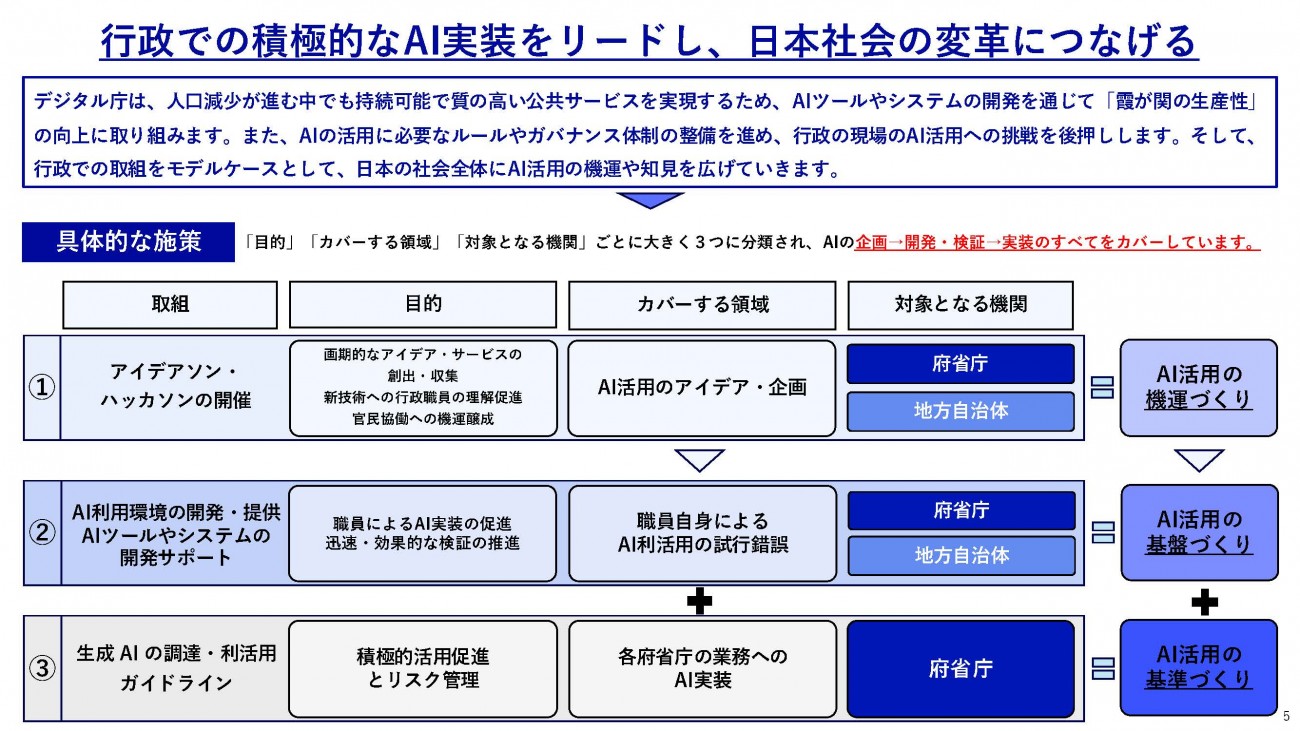

行政機関でのAI活用が急速に進展している。2023年のChatGPTブームを契機に、政府ではデジタル庁が先頭に立ち、生成AI活用の実証から実用化までを一気に駆け抜けている。デジタル庁 統括官の楠正憲氏は、2025年7月4日にファインディが開催したイベント「開発生産性Conference2025」の講演で、同庁における生成AI活用の実情を詳述した。わずか2年間でルール策定から環境の内製化までを成し遂げ、パブリックコメント処理では何万件もの意見整理を効率化して若手職員を単純作業から解放。今後は2025年8月までに各府省にAI統括責任者を設置し、住民サービスへの本格展開に向けたガバナンス体制を強化していく方針だ。

「日本語を使い続けたら他国から取り残される?」危機感が生んだAI戦略

楠正憲氏は、マイクロソフト、内閣官房、ヤフー、三菱UFJフィナンシャル・グループを経て、2021年のデジタル庁発足と同時に統括官 デジタル社会共通機能グループ長に就任した。内閣官房時代にはマイナンバー制度、接触確認アプリ「COCOA」、ワクチン接種記録システム「VRS」などのデジタル基盤構築に携わり、現在は政府の生成AI利用環境整備を担当している。

行政が進める生成AIの現状課題について、楠氏は「AI活用の発表はほとんど職員向けで、住民向けに展開出来ているものはまだ少ない」と語る。その要因には、ハルシネーションをはじめとした生成AIのリスクがあるという。「LLMは100%安全に活用できるという保証がないため、サービス提供にあたってはいわば確率論的な判断が必要だが、まだその踏ん切りがついていない」と、住民向けの活用を難しくする根本的な課題を明かした。

行政機関での生成AI活用を巡る状況の変化を見ていこう。世界的に見て生成AIの大きなターニングポイントとなった年は、ChatGPTが発表された2022年だろう。そうした中、政府レベルで転機となったのは2023年4月10日にOpenAIのCEO サム・アルトマン(Sam Altman)氏が来日したときだという。楠氏は「当時の生成AIは日本語が不自然だったことから、他国がAIで生産性を上げる中、日本語を使い続けることは国の成長にとってネックになるのではという懸念もあった」と明かす。アルトマン氏の来日後、日本でもAIを活用できる環境を整えるべく政府内でAI戦略チームが立ち上がった。

「政府の生成AI活用において、デジタル庁は『政府内での活用促進』を支援する役割を担っています。その中で、まず当庁が直面した課題は“ルール整備”です。まだルールが定められていないときに、許可なくAIを利用する役所が出てきたのがきっかけです。最初に活用を始めたのは、意外にもデジタル庁ではなく農林水産省でした。ある職員がWebページの更新作業にChatGPTを利用し、それが記事に取り上げられ話題になったことから、政府内でも早急な対応が求められるようになったのです」(楠氏)

その際は、既存の制度を活用することで迅速に対応したという。当時から、省庁では外部ツールを使う際に届け出をするルールがあったため、それをもとに生成AI利用前にも目的を提出してもらう仕組みを作ったのだ。

なお、この段階では国内にAI活用の環境が整っていなかったため、AIに取り込む情報がアメリカにわたってしまう状況だったが、2023年夏頃から大手のクラウドプロバイダーが日本国内にもGPUを設置しはじめた。これを受けて、政府は同年9月15日にルールを改定。機密情報も含めた生成AIの利用が可能となった。

その後、2024年10月1日に平将明氏がデジタル大臣に着任してからは、AI活用がさらに加速した。「平氏の着任後は今まで以上にAIを活用しようという方針になり、デジタル庁はアイデアソン・ハッカソンを実施したり、より厳密なAI利用環境の整備、調達ガイドラインのルール作成などに取り組んだりするようになった」と楠氏は語る。

なぜ、アイデアソン・ハッカソンを実施するのか。同氏は、その意義を官民連携の観点から説明する。生成AIは技術革新のスピードが凄まじく、外部環境もどんどん変化していく。その急速な変化に対応するためには、政府内での対応だけでなく民間企業からの協力も必要不可欠なのだ。

実際、2024年11月7日にはGovTech東京と共同でハッカソンを実施。デジタル庁の職員がもつ業務の悩みをもとに、5時間で38個のデモが作成された。2025年1月には愛媛県宇和島市でAIアイデアソンを開催し、「行政の窓口業務にAIを取り入れる方法」などをテーマにアイデアを出し合い、約半年かけてプロトタイプまで作り上げた。

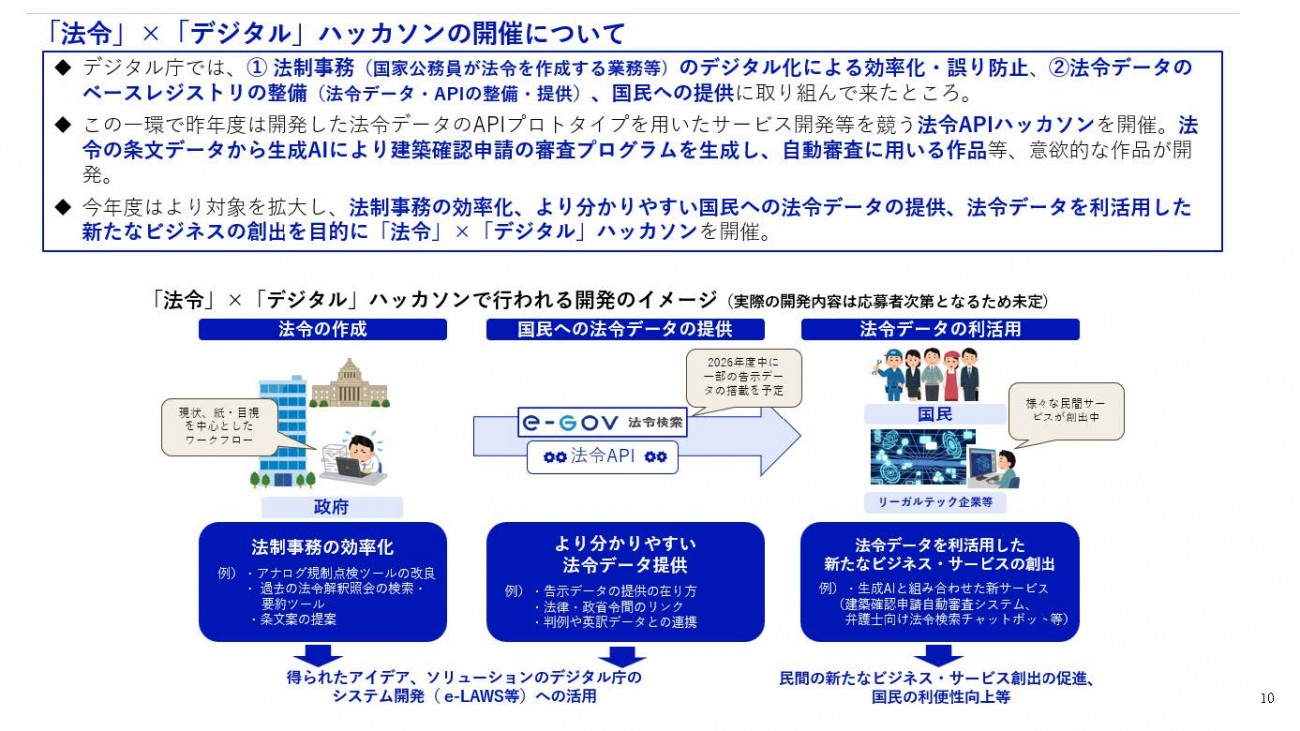

「AIの業務活用において今特に注目しているのは“法令関係業務”です。法令関係の事務は論理的で、プログラミングやエンジニアリングと相性が良い。2025年にはデジタル庁主催で『法令』×『デジタル』ハッカソンを実施しました」(楠氏)

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

森 英信(モリ ヒデノブ)

就職情報誌やMac雑誌の編集業務、モバイルコンテンツ制作会社勤務を経て、2005年に編集プロダクション業務とWebシステム開発事業を展開する会社・アンジーを創業した。編集プロダクション業務では、日本語と英語でのテック関連事例や海外スタートアップのインタビュー、イベントレポートなどの企画・取材・執筆・...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア