その投資に価値はあるのか?──テクノロジー投資からビジネス価値を創出する米国発の方法論に熱視線

日本企業を悩ませてきたテクノロジー投資の費用対効果、可視化に向けた最善のアプローチとは

今や、テクノロジーへの投資は経営戦略の中核を担う重要な要素だ。しかし、ITコストの管理や投資対効果の最大化に、多くの企業が課題を抱えている。皆さんは、「自社は最適なテクノロジー投資ができており、ビジネスの成長にも最大限の効果を発揮できている」と胸を張って言えるだろうか? 今、この課題を解決する手段として、注目を浴びつつあるのが「TBM(Technology Business Management)」と呼ばれるメソドロジーだ。

ITコストはブラックボックス化していないか?

DXが企業の競争力を大きく左右する時代において、テクノロジーへの投資は成長と存続に直結する重要な経営マターだ。しかし多くの企業では、IT環境やコストがブラックボックス化するなどの要因から、経営層やビジネス部門がテクノロジー投資の価値をなかなか評価できないジレンマに悩まされている。

多くの企業のデジタル変革を支援してきた経験を持つ、日本アイ・ビー・エムの塩塚英己氏は、「ITのコスト構造が見えないままでは、IT部門とビジネス部門、そして経営層との間で共通認識が形成されにくく、戦略的な投資判断を下すことは難しい」と話す。この状況を打破するためにも、まずはITコストのブラックボックス化を一刻も早く解消し、その内訳を事細かに可視化することが必要だ。

撮影場所:WeWork 丸の内北口(以下、同様)

ITコストの内訳をつまびらかにすることで、「その投資はどの程度の効果を上げているのか、どこに無駄なコストが潜んでいるのか」が明らかになり、自社のテクノロジー投資を客観的な視点から正確に評価できるようになる。

もちろん、すでにこうした取り組みを進めている企業も増えてきてはいるが、「単なる可視化だけでは不十分だ」と塩塚氏。肝心なのは、可視化の次にある“アクション”だと指摘する。

「たとえ可視化できても、それをもとに具体的なアクションや成果にはつなげられていないケースが大半という印象です。単にITコストを可視化するだけでなく、経営やビジネスのゴールから逆算する形で、『何を達成するために、どのデータを見るべきか』を定義しなければなりません。そのように定義したうえで、可視化した結果を具体的なビジネスアクションに結び付けていくことが重要なのです」(塩塚氏)

最新技術とレガシーシステム、日本企業に迫る“2つの投資管理”

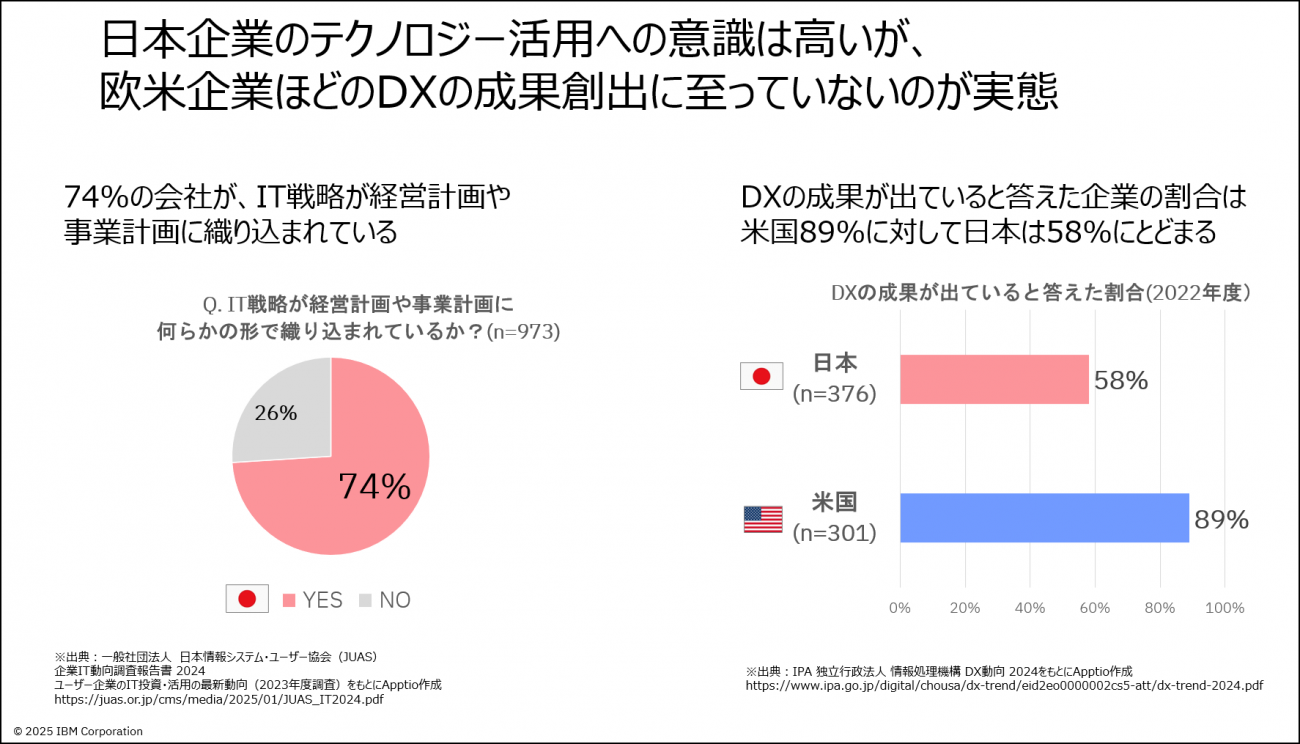

テクノロジー投資管理の重要性は広く認識されつつあるものの、具体的に投資の価値を最大化するアクションができている日本企業は少ない。日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)の『企業IT動向調査報告書 2024』によれば、日本企業の74%が「経営計画や事業計画の中にIT戦略を盛り込んでいる」というが、それが実際の成果に結びついているケースは少ないようだ。

塩塚氏はその理由として、経営層のITリテラシーの低さと、組織間での連携不足を指摘した。同じく、IPA(情報処理推進機構)の『DX動向 2024』を見てみると、日本企業全体のうち『ITに見識がある役員』の割合は20%未満だとされているうえ、DXの成果が出ていないという企業では、その割合はわずか9%に留まっている。

「米国企業の約80%が『経営陣とIT部門、業務部門の間で連携が取れている』と回答しているのに対し、日本では同じ回答の割合が約36%。DXが叫ばれて数年経つ今でも、これほどの差があります」(塩塚氏)

また、ITの進化とともに新たな課題も出てきている。たとえば、クラウドサービスの普及によってITコストの構造は、従来の「所有」から「利用」へと変化したほか、「購買の分散化」や「利用料の変動」といった、旧来はなかった新たな特性を持つようになった。近年急速に普及するAIのサービスも、従来のITサービスとは大きく異なるコスト構造を持つため、その投資効果を「どう評価するか」という問題が生じているのだ。

こうした状況下で、日本企業は「先端テクノロジーへの投資の管理と、従来から抱えているレガシーシステムへの投資の管理という2つの課題を、同時に解決していかなければならない段階にある」と塩塚氏は指摘する。

テクノロジー投資の「目的指向」を可視化する“TBM”とは?

こうした課題を解決するための方法論として、注目を集めているのが、「TBM(Technology Business Management)」だ。もともとは2007年に米Apptioの創業者であるサニー・グプタ氏が提唱したコンセプトに基づき、KPMGやEY、Deloitte、ISG、McKinseyなどのパートナーによって確立された。

現在では、2012年に発足したTBM Councilが主導してこの方法論を確立し、進化させる役割を果たしている。TBM Councilは、CIO、CFO、CTOといった、テクノロジーに関わるエグゼクティブやリーダーを中心に構成された独立性を持つコミュニティだ。参画企業の実体験も融合させながら、テクノロジー投資の価値を客観的に評価・可視化するための体系的な方法論として、TBMは一層の支持を集めている。また、TBM Councilは業界の変化や新たなテクノロジーに対応し続けるため、常にこの方法論をアップデートしている。

その核心は「目的指向の可視化にある」と塩塚氏。IT部門だけでなく、事業部門や財務部門など、IT戦略の意思決定に関わる様々なステークホルダーが、共通の言語や認識を持てるような形で、ITコストの最適化と投資判断を行うための方法論なのだという。

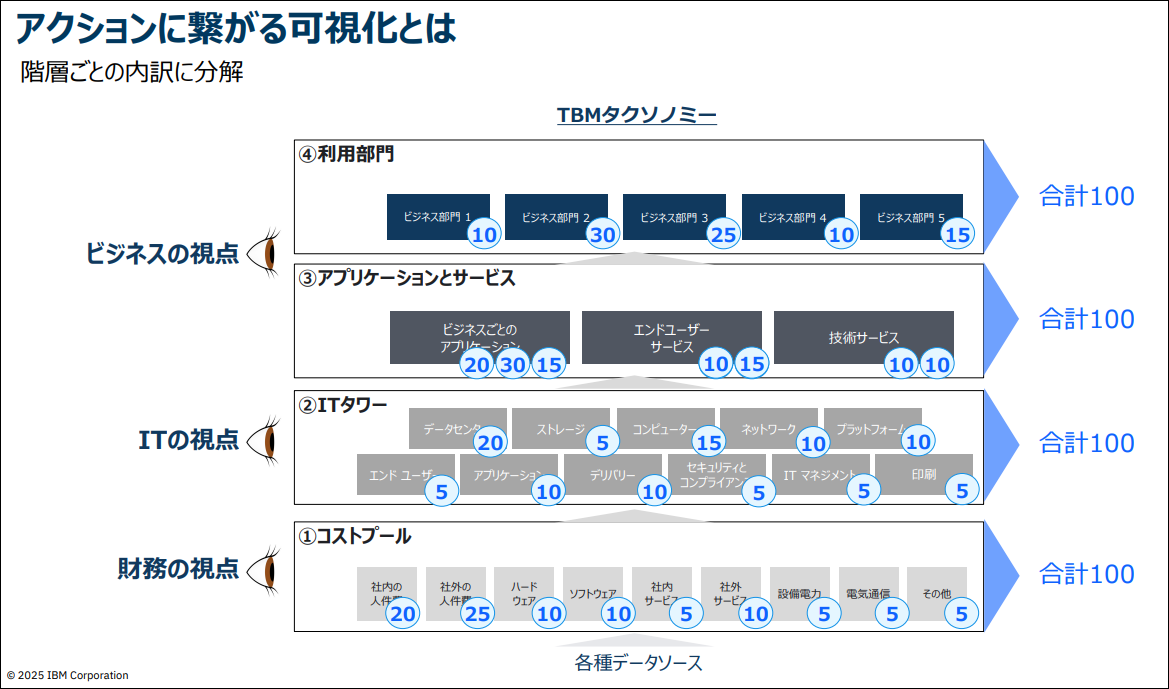

TBMではまず、ITコストの内訳を「TBMタクソノミー」と呼ばれる標準モデルをもとに可視化する。具体的には、「利用部門」「アプリケーションサービス」「ITタワー」「コストプール」という4階層でITコストを構造的に捉える。最下層の「コストプール」は、財務部門が理解しやすい勘定科目に近い分類、そして「ITタワー」はIT部門が理解しやすい技術の分類を用いて、ITコストを可視化していく。

続いて、「アプリケーションサービス」ではアプリケーションごとのTCO(総所有コスト)を示し、最上層の「利用部門」では、各ビジネス部門へのコストの配賦状況を可視化。これにより、経営層や事業部門が理解しやすい形でITコストの全体像を把握できる。このように、経営層や事業部門、財務部門、IT部門といった視点の異なるプレイヤーが、それぞれの立場から理解しやすい切り口でITコストを整理できるのが、TBMタクソノミーの特徴だ。

進化を続ける「TBM」、いかなる時代でも“戦略的”なテクノロジー投資を実現

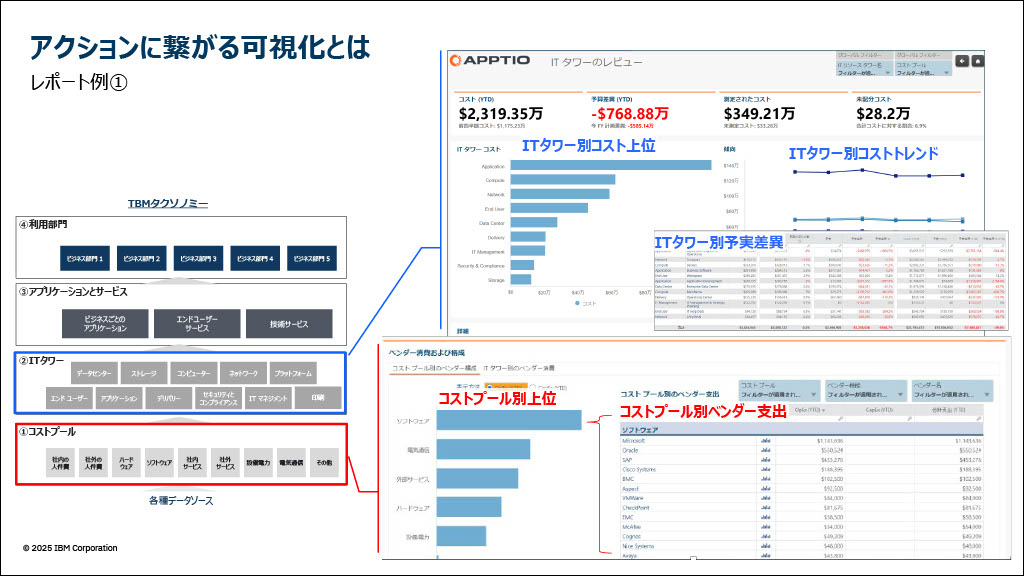

では、このTBMをどのように実践していけばよいのか。ITコストの可視化から分析、最適化に至るまでをサポートするためのプラットフォームとして、塩塚氏の所属するIBMから提供されているのが「IBM Apptio」だ。「外部データソースからの取り込み・変換・ロード」「TBMタクソノミーに基づく4階層でのコスト配賦計算」「配賦ロジックやルールの管理」「可視化のためのレポート生成」といった機能を提供するとともに、多くの企業で共通して見られる“テクノロジー投資管理のユースケース”に即した標準テンプレートも備えている。

「現在は、400以上の標準的なユースケースをサポートしています。お客様の経営課題やIT部門の課題を解決するために、どのユースケースを採用し、そのユースケースを実現するためにどのようなレポートを作成すべきかといった支援を継続的に行っています」(塩塚氏)

なお、IBM Apptio最大の強みは、単なるコストの可視化や管理に留まらず、先に述べたように、その結果を具体的なアクションに結び付けられる点にある。「コストの絶対額だけを可視化・評価するのではなく、トランザクション単位でのコストを算出することで、より戦略的な投資判断が可能になる」と塩塚氏は語る。

たとえば、総コストで見れば増加していても、単位当たりのコストが下がっているとわかれば、追加投資の判断が可能だ。逆に、総コストが下がっている場合でも、単位当たりのコストが上昇しているのであれば合理化の余地があると判断できる。IBM Apptioを活用すれば、そうした判断能力を組織に実装できるのである。

[画像クリックで拡大表示]

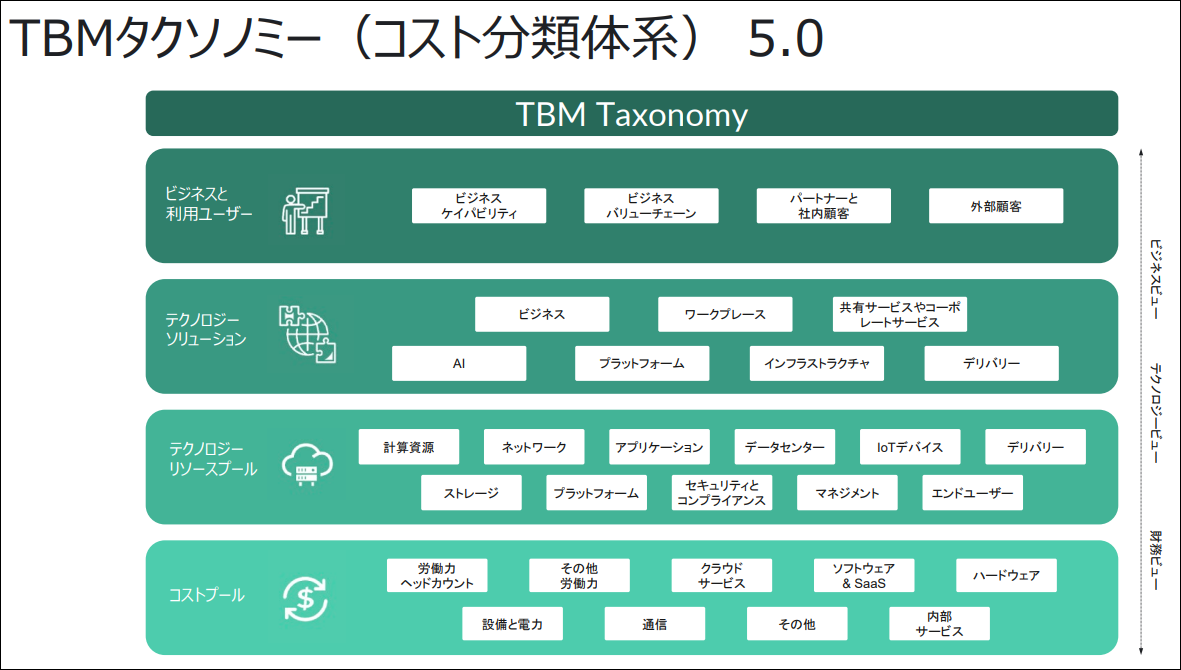

さらにはTBMそのものも、先述のTBM Councilがテクノロジーの発展に合わせて進化と改良を続けており、最新のフレームワークではAIやIoT、サステナビリティなどの要素を考慮したアプローチが新たに取り入れられている。

[画像クリックで拡大表示]

「テクノロジーは物凄いスピードで進化を続けています。ここ数年だけを見ても、クラウドやAIの発展・活用が急速に進んでいますよね。これではすぐにフレームワークも陳腐化してしまいます。しかしTBMは、新たなテクノロジーを財務・経営の観点からどう評価・管理すべきか、常にアップデートされ続けているのです」(塩塚氏)

日本でTBM実践の輪が拡大中、IBM Apptioもより強力なソリューションに

日本でも、すでに多くの企業がIBM ApptioによるTBMの実践によって、ITコスト管理やテクノロジー投資最適化にまつわる課題を解決している。たとえばある大手製造業では、IBM Apptioを活用してテクノロジー投資のポートフォリオを可視化。これにより、それまでブラックボックス化していたITコスト構造を明らかにできた。すると、経営陣やIT部門、ビジネス部門が、テクノロジー投資について互いに共通言語を用いたコミュニケーションが可能となり、戦略的なテクノロジー投資の意思決定プロセスを確立している。

また別の事例では、クラウド移行を推進中の金融機関がFinOpsに必要な機能などをカバーする「IBM Cloudability」を活用し、分散化・変動化するクラウドコストの一元管理を実現した。従来の“静的なコスト管理”から“動的な最適化”へと移行することで、無駄なクラウドコストを削減しつつ、必要な領域への投資を増強するという柔軟な運用が可能になったとのことだ。

[画像クリックで拡大表示]

2023年6月にIBMがApptioを買収したことで、その製品・サービスはIBMの製品ポートフォリオの一部として提供されている。なおIBMは、近年様々な技術分野で有力なプロバイダーを買収しており、それらの製品を連携したソリューションの開発を着々と進めている。IT戦略の策定から運用、さらにはテクノロジーひとつひとつに至るまで、ライフサイクル全体を支援するためだ。

「IBMでは、テクノロジーのライフサイクルを『Invest』『Build』『Deploy』『Manage』の4段階で定義し、このライフサイクル全体を自動化・高度化するソリューション群の拡充を進めています。IBM ApptioをはじめとしたApptioのソリューション群は、最上流のInvest、つまり“投資判断”を担うための重要なツールとして位置付けられています。今後は、他のフェーズを支えるソリューションとの機能面での連携や統合をさらに強化していく考えです」(塩塚氏)

ソリューション間の連携が完全に実現すれば、近い将来、投資判断からシステムの開発・運用に至るまで、すべてのフェーズにまたがったコスト最適化が可能になるだろう。そうなれば、IBM Apptioは企業の事業成長により貢献できる存在となる。

テクノロジーの活用は、今やどの業界においても「経営戦略そのもの」になりつつある。そのため、CIOやIT部門の役割はますます重要になっているが、それだけでは真に価値を生むIT戦略の遂行は不可能だ。CEOやCFOをはじめ、経営全体がテクノロジー投資を自分ごととして捉え、その意思決定にコミットしていかなければならない。

TBMやIBM Apptioは、そのための有効な手立てとなる。最後に塩塚氏は、以下のようにメッセージを述べた。

「今や、テクノロジーをいかに活用するかが企業の競争力を左右することは皆さんもご存じでしょう。IBM Apptioはそんな時代に、戦略的なテクノロジー投資の“意思決定能力”をお客様に実装します。そして実践を繰り返していくうちに、その意思決定プロセスが組織の中で確立され、カルチャーとして浸透していくことでしょう。ぜひ我々を、ビジネスの価値を最大化するパートナーとして頼っていただきたいです。また、すでにIBM Apptioを導入いただいている企業とともにTBMを実践し、日本中の組織が新たな時代に適応するための輪を広げていけたらと切に願っています」(塩塚氏)

TBM Council Japan 会員募集中

Technology Business Management(TBM)の概念と実践を推進する非営利団体、TBM Councilの日本支部の会員を募集しております。メンバー企業によって運営され、メンバーがあらゆるテクノロジー投資、リソース、アセットからビジネス価値を最大限に生み出せるよう支援します。

この記事は参考になりましたか?

提供:日本アイ・ビー・エム株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです 企画・制作 株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア