板倉弁護士が警鐘「今が意思反映の最後のチャンス」データ・AI関連の法改正で企業が押さえるべきポイント

「Data & AI Conference Trust2025」レポート Vol.2

個人情報保護法の3年ごと見直し、データ利活用法制の整備、AI法成立──。データ・AI関連の法制度が同時並行で整備される中、ひかり総合法律事務所の板倉陽一郎弁護士は「これらの法改正が、制度設計の段階で事業者の声を反映させる最後のチャンス」と警鐘を鳴らす。本稿では、2025年6月24日に開催された「Data & AI Conference『Trust 2025』」で行われた同氏のセッションの内容をお届けする。

前例のない法改正ラッシュ 3つの法制度が織りなす新時代

日本のデータ・AI分野で、前例のない規模の法制度整備が進行している。3年ごとに行われる個人情報保護法の見直しは当初の予定より遅れているものの、早期の提出が検討されており、データ利活用に関する法制度は2026年の通常国会への提出が予定されている。人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(以下、AI法)は、2025年の通常国会で既に成立済みだ。

「これは制度設計の段階で事業者の声を反映させる、文字通り“最後のチャンス”です。法律ができてから『これでは困る』と言っても手遅れ。規則やガイドラインは法律の条文を前提に作られるため、今この段階で具体的なビジネス要望を伝えなければいけません」(板倉氏)

これら3つの法制度は、単独で機能するものではない。データ利活用における法制度の土台として個人情報保護法の改正が位置づけられ、AI法成立に基づいて新設される人工知能戦略本部(以下、AI戦略本部)は政策全体の司令塔となる。企業が直面するのは、個別法律への対応ではなく、包括的な制度環境の大転換なのだ。

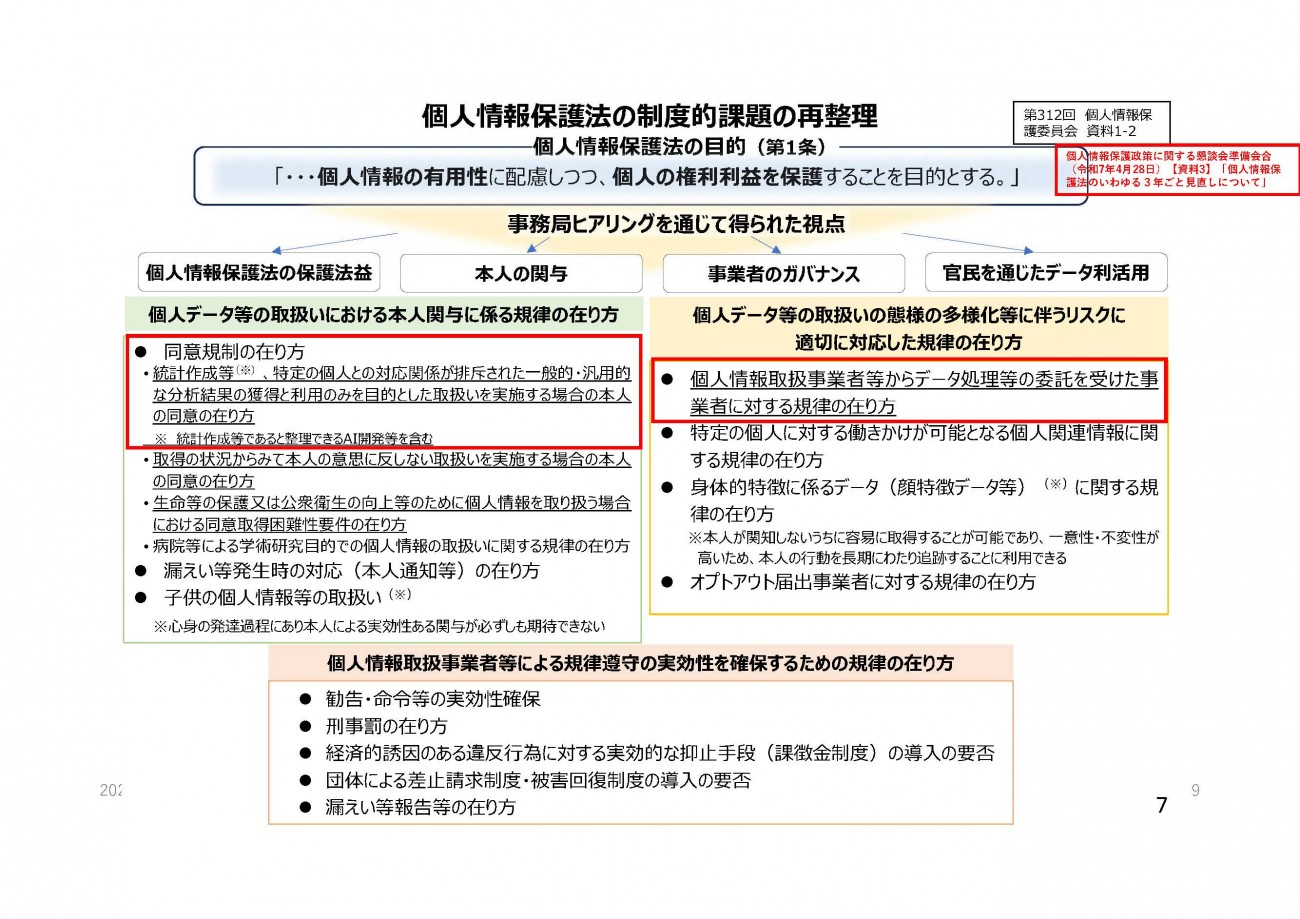

個人情報保護法の改正で、「AI学習天国」が実現?

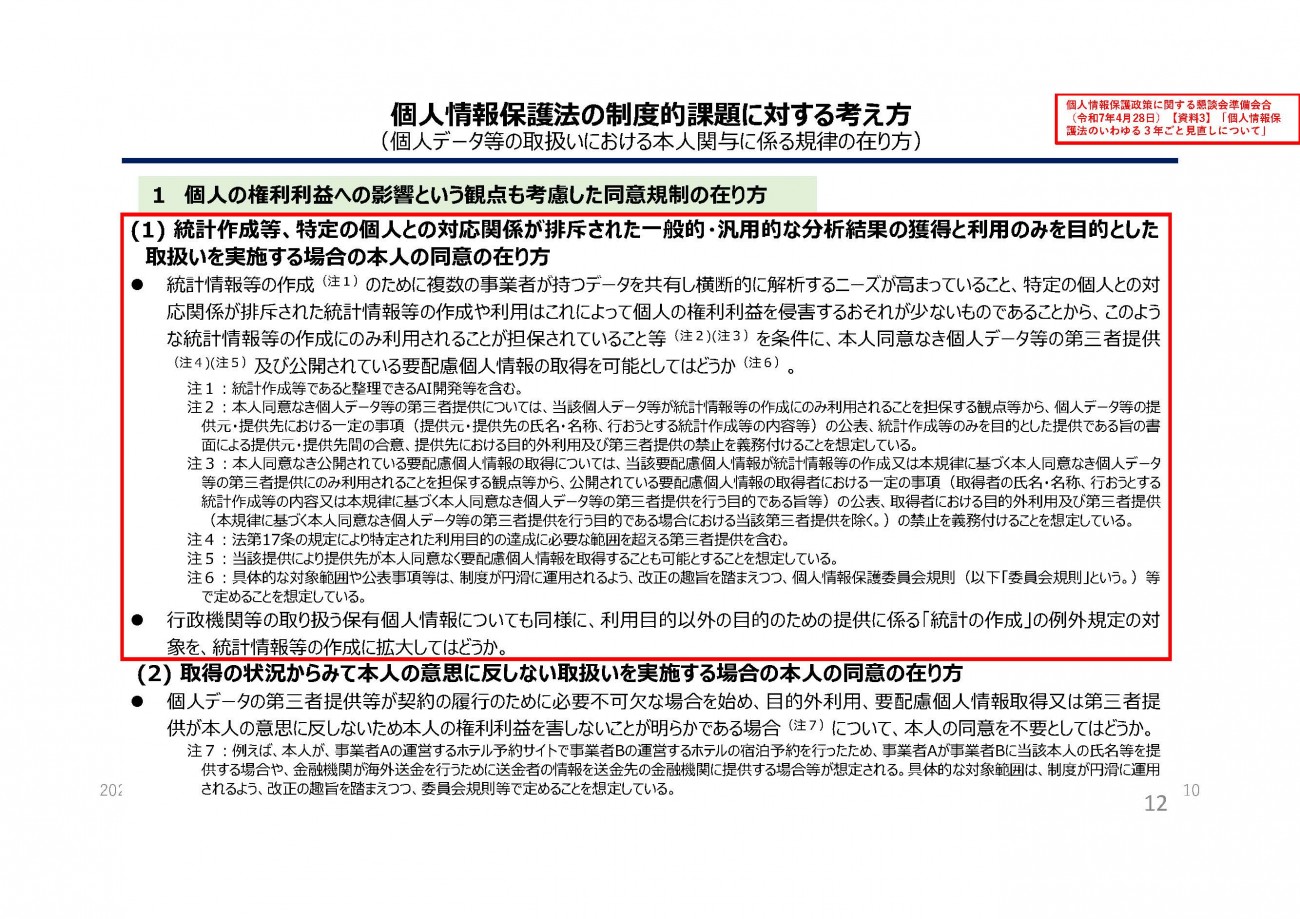

今回の個人情報保護法の改正で特に注目すべきは、同意なしでの統計等作成の解禁だ。この「統計等」には一部のAIモデルも含まれ、2つの革新的な用途が想定されている。

まず、AI学習のためのWebクローリング(クローラーと呼ばれるプログラムが、Webサイトを自動的に巡回し情報を収集する技術)が解禁される。現行法では、要配慮個人情報の同意なき取得が禁止されているため、Webサイトから大量にデータを収集し、AIに学習させる行為は違法リスクが高い。なお、著作権法では機械学習に配慮した規定が既に整備されており、早稲田大学 法学部の教授である上野達弘氏が「日本は機械学習天国」と表現するほど国際的に有利な環境だったが、個人情報保護法による制約がボトルネックとなっていた。

次に、秘密計算やTEE(Trusted Execution Environment:信頼実行環境)を活用した統計作成が可能になる。これは、生のデータを交換することなく、暗号化したまま複数のデータを結合して統計結果を得られる先進技術のことを指す。現在は「第三者提供に該当する」として、この技術を適用したとしても本人の同意のないデータの結合は違法となるが、改正により一定の条件下で実現可能になる。

ただし、制約条件に対しては細心の注意が求められる。改正法案では公表義務や契約要件など、様々な留保条件が設けられる予定だという。板倉氏は「どういった計算をしたいのか、どういった情報は公表したくないのかなどを今から整理して、個人情報保護委員会に伝える必要がある」と語る。

特に、製薬企業の共同研究といった機微な分野では、現行の個人情報保護法の解釈で認められた仮名加工情報共同利用制度による「研究内容が透けて見えてしまう」といった課題などを踏まえると、ビジネスの秘密性と透明性要求のバランスを取る制度設計が重要だ。

AI開発企業にとって、この改正は大きなビジネスチャンスをもたらすだろう。従来の法的リスク回避による制限が解除され、より多様で大規模なデータセットを活用したAI開発が可能になるからだ。一方、秘密計算は高度な専門性を要するため、専門的な計算サービスプロバイダーへの委託が一般的になると予想される。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

京部康男 (編集部)(キョウベヤスオ)

ライター兼エディター。翔泳社EnterpriseZineには業務委託として関わる。翔泳社在籍時には各種イベントの立ち上げやメディア、書籍、イベントに関わってきた。現在はフリーランスとして、エンタープライズIT、行政情報IT関連、企業のWeb記事作成、企業出版支援などを行う。Mail : k...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア