CRMとERPのギャップを埋めるRevenue Cloud、なぜB2Bに収益管理が必要か?

セールスフォース 「Salesforce Revenue Cloud」会見レポート

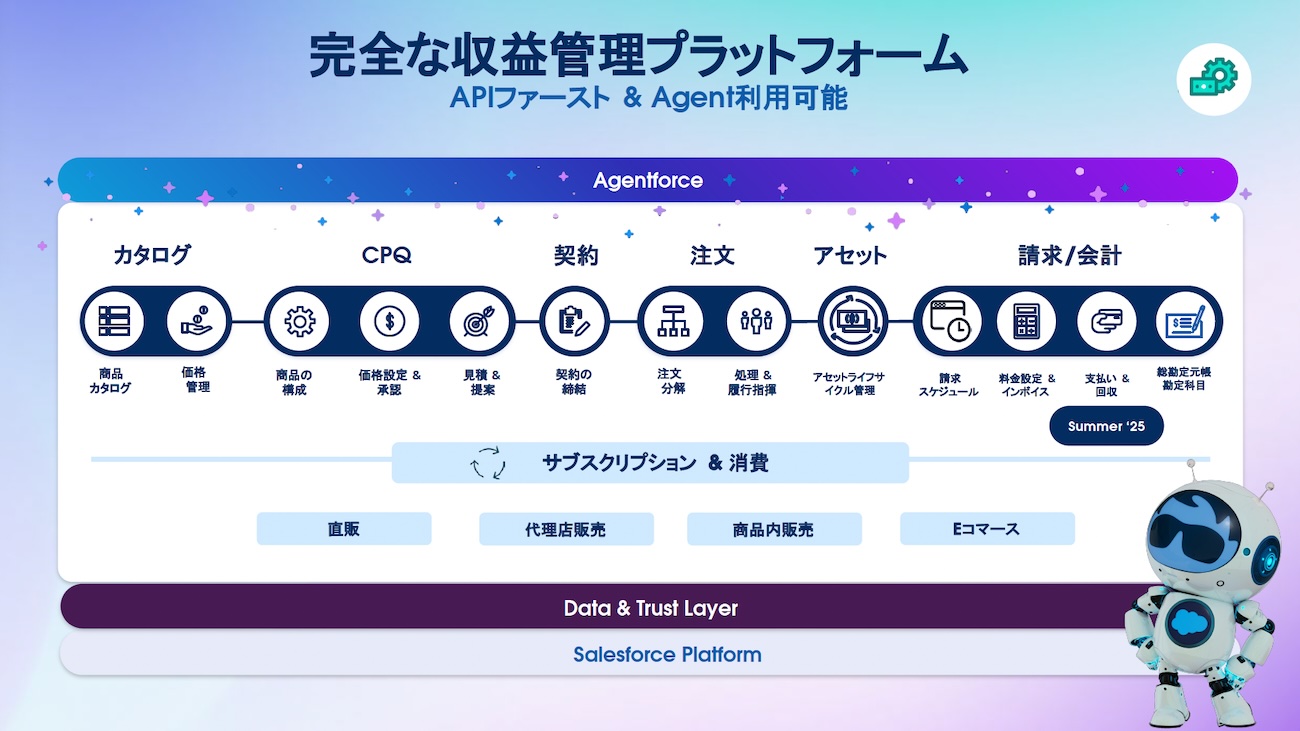

セールスフォースが日本で提供開始したRevenue Cloudは、営業システムと基幹システムの隙間を埋める収益管理ツールである。従来は見積りから入金まで手作業が多く、新商品投入に数カ月要していた課題を解決する。Quote-to-Cashの一元管理により、複雑な価格計算や請求処理を自動化できる。本記事では「統合商品カタログ」「スプレッドシート型見積り画面」「AI見積り作成」などの主要機能を紹介し、営業効率化とTime-to-Market短縮を実現する仕組みについて解説する。

収益管理の高度化が必要になる4つの理由

フロントエンドのCRMとバックエンドのERP。2つのアプリケーションの間には、広くて深い川がある。これは製造業やIT企業のIT部門からよく聞く話だ。実際、2つのアプリケーションだけでは、一連のビジネスプロセスをエンドツーエンドでサポートできず、関係者は手作業で処理を進めざるを得ない現状がある。なぜそうなるのか。「私自身も当事者として苦労してきた。CRMとERPの中間を、私は“Messy Middle(混沌とした中間)”と呼んでいる」と話すのはSalesforce本社のメレディス・シュミット氏。15年間CFOの下、セールスフォースのグローバル収益オペレーションの構築に取り組んだ後、Salesforce Revenue Cloud(以降、Revenue Cloud)の製品担当に転じた経験を持つ。その豊富な経験から、企業の収益管理の見直しが急務である理由を同氏は4つ挙げた。

第一に、生産性向上である。どの部門にとっても、生産性向上は重要テーマだが、収益管理に関わる部門と担当者は多く、担当者とその所属部門に閉じない全社的な生産性向上が求められている。

第二に、販売チャネルの多様化が挙げられる。日本のB2Bのビジネスでは、まだ営業担当者経由の直接販売とパートナー経由の間接販売が中心だが、世界的にはセルフサービスで調達したいというマルチチャネルコマースのニーズが無視できないまでに大きくなってきた。とはいえ、実際に直接販売、間接販売、ECサイトの3つに対応している企業でも、それぞれでバラバラのシステムを運用しており、保守負担が問題になっている。

第三に、Time-to-Market(商品の市場投入スピード)の迅速化が求められていることだ。「私たちが話を聞いた顧客の多くが、新商品の発売決定から、価格を設定し、すべてのシステムに反映させるまでに数カ月かかると話していた」とシュミット氏は指摘する。このスピード感は、今日の経済では受け入れられないものだ。ここまで時間がかかるのは、IT側の問題もあるが、ビジネス側の料金体系の多様化も関係している。B2BのSaaSやB2Cのサブスクリプションビジネスでは、複数のプランを提供しており、利用料金も定額制だけでなく従量制も採用している。また、年間前払いと月額後払いのどちらかを選択できるようにしている場合もある。さらに、ビジネスが成長するに従い、プランや料金の見直しを行うこともしばしばだ。最初は些細に見えても、時間の経過と共に負担が増えることをどれだけ想定しているだろうか。

シュミット氏が挙げた4つ目の理由は、ビジネス環境の変化である。たとえば、競合が競争力の高い提案をしてきた場合、関税対応が必要になった場合に、迅速に対応できる体制を整える必要が出てきている。

Quote-to-Cashプロセスを支えるRevenue Cloud

Revenue Cloudは、このような企業の収益管理オペレーションを取り巻く現状を解決するため、2020年11月から提供を開始した製品である。ターゲットユーザーは、営業の他、顧客の注文と履行状況の管理および入金確認を行うミドルオフィスの担当者である。「カタログ」「CPQ:Configure, Price and Quote(構成定義/価格決定/見積り作成)」「注文」「アセット」「請求/会計」のモジュールで構成されており、Quote-to-Cash(見積りから入金まで)と呼ばれるビジネスプロセスをエンドツーエンドでサポートする製品になる。

Revenue Cloudは、Salesforceコアプラットフォームに構築されているため、Sales Cloudがサポートする前段のLead-to-Opportunity(見込み客から商談化まで)と連携し、Lead-to-Cashにサポート範囲を拡張できる。商談後の見積りから入金確認までのビジネスプロセスには複数の担当者が関わるが、Sales CloudとRevenue Cloudが連携することで、単一のビジネスプロセスをシステムの分断なしでサポートできるようになる。

「企業が苦労しているのは、受注から入金までのビジネスプロセスがERPに依存していること。顧客データと連携するメリットを得られない。特に、サブスクリプションビジネスでは、複雑な請求処理に対応できる価格計算用のエンジンが必要になる。たとえば、見積時のエンジンと請求時のエンジンが別々の場合、データ間に不整合が生じる可能性がある。Revenue Cloudは、単一のプラットフォーム上に構築されているため、同じエンジンで正確な計算ができる。また、信頼できるデータへのアクセスが保証されているため、収益シミュレーションもできる」とシュミット氏は説明した。

Revenue Cloudの特徴は大きく2つある。その1つが「APIファースト」だ。通常、APIはアプリケーション連携の手段と考えられているが、セールスフォースではビジネスプロセス連携に焦点を当てているという。ビジネスプロセスを支える仕組みをAPIファーストで構築することで、Agentforceの実行範囲をSalesforce上で拡張できる。パートナーがAPIベースにAIエージェントを構築していれば、AIエージェント同士の連携も可能になる。拡張性を保証するのがAPIファーストだ。

もう一つの重要な特徴が、「コンポーザビリティ」である。この設計には、スモールスタートでの導入と、後の拡張が容易に行える利点がある。多くの場合、CPQから始めるが、理想は図2で示した「カタログ」からが望ましいという。B2Bのビジネスでは、標準価格での取引は少なく、商品仕様やパートナーのランク、為替レートなどの諸条件で最終価格が決まる。カタログから導入することで、新商品の追加や仕様変更への対応も容易になり、Time-to-Marketの迅速化への道筋ができる。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

冨永 裕子(トミナガ ユウコ)

IT調査会社(ITR、IDC Japan)で、エンタープライズIT分野におけるソフトウエアの調査プロジェクトを担当する。その傍らITコンサルタントとして、ユーザー企業を対象としたITマネジメント領域を中心としたコンサルティングプロジェクトを経験。現在はフリーランスのITアナリスト兼ITコンサルタン...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア