企業のアプリケーション戦略とビジネス戦略には、乖離がある。2023年、Gartner(以下、ガートナー)がエンタープライズアプリケーションリーダー向けに行った調査では、回答者の60%以上が「両戦略の不整合」を上位課題とした。この一因には、ビジネスチームとITチームがそれぞれ異なる指標で業務を行っていることが挙げられる。隔たりがある中、「AI」という要素も加わった。AIは、両者の溝をさらに深める可能性もあるだろう。では、AIが普及する中、ITリーダーは溝を埋めるために何を考え、どの領域に投資をすればいいのか。ガートナー バイス プレジデント アナリストのパトリック・コノートン氏に話を聞いた。

戦略のズレを解消する「ペース・レイヤ・モデル」

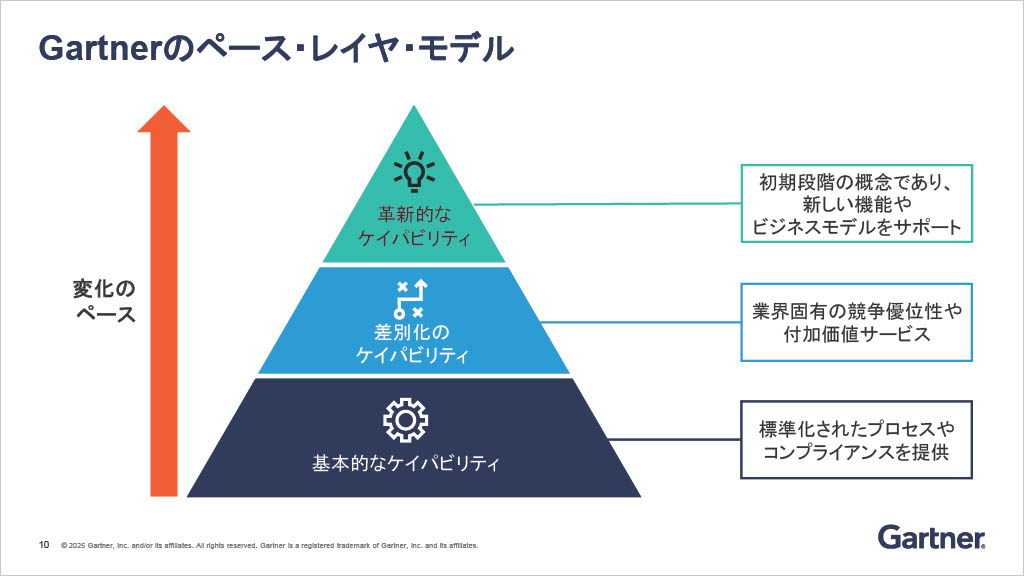

アプリケーション戦略とビジネス戦略に乖離がある、という課題に対し、ガートナーは「ペース・レイヤ・モデル」の活用を提唱している。このモデルでは、アプリケーションのケイパビリティを「基本的なケイパビリティ」「差別化のケイパビリティ」「革新的なケイパビリティ」という、3つの層に分類する。

[画像クリックで拡大]

基本的なケイパビリティは、大規模かつ複雑な基盤となるシステムや、業界規制への対処などをともなう領域。IT部門がプロバイダーとなり、これらに対処するための環境を適切に管理・提供する必要性を示している。ここでは厳格な変更管理、ウォーターフォール型開発が特徴だ。

差別化のケイパビリティは、業界固有の競争優位性や付加価値サービスを提供する領域を指しており、中長期的な計画とアジャイルな開発体制が求められる。

そして革新的なケイパビリティは、新しい機能やビジネスモデルをサポートするための初期段階の概念。この領域は、プロトタイプ的なアプローチをすると捉えられるため、高速かつ実験的に取り組む必要がある。また、IT部門は「ビジネスのイネーブラー」となり、ビジネス側が自ら投資して前進できるようにするための“土壌を整える”役割を果たす。

その傍ら、プロジェクトをリードするのはビジネス部門だ。「たとえば、高度なアナリティクスや需要予測にAIを活用するようなケースでは、ビジネス部門が直接的に投資すべきだ」と、コノートン氏は話す。

このペース・レイヤ・モデルの考え方は、従来の「プロジェクト視点」から「プロダクト視点」への転換を促すものでもある。システムインテグレーター(SI)の提案が短絡的で、長期的な視点に欠けることがあるのは、彼らが物事を「プロジェクト」として捉えがちだからだ。これはSIなどのパートナーが「基本的なケイパビリティ」へのアプローチにとどまっている表れでもある。変化あるいは進化するAIサービスのようなものは、「生き物のように常に肥料や水を与え続ける“プロダクト”として捉える必要がある」と、コノートン氏は指摘する。

「購入・構築・組み合わせ」で実現する、最適なポートフォリオ

今後のアプリケーションの調達戦略についても、単純な「自社構築か、購入か」ではなく、「購入・自社構築・組み合わせ(ブレンド)」という、複合的なアプローチをガートナーは推奨する。現状、多くの組織は「購入優先(バイ・ファースト)」を採用しており、市販の「COTS(Commercial Off-the-Shelf:市販の既製品)」をそのまま使用するか、プリパッケージされた「プラグイン」や「拡張機能」を用いて拡張する傾向が強い。

COTSをそのまま利用する理由は、コストだ。また、既存システムとの統合やセキュリティ要件を満たすために拡張機能を用いるケースも多い。一方、よりコストと手間のかかるカスタム開発を実施する最大の理由は、「競争上の差別化、優秀な社内人材の存在があってこそだ」とコノートン氏は述べる。

ガートナーが推奨する「購入・自社構築・組み合わせ」モデルでは、コモディティ化した基盤機能にはCOTSを購入する。一方で革新的なビジネス能力を実現するためには、必要に応じて自社構築を行う。さらに中核となるCOTSアプリケーションをローコード/ノーコードアプリ(LCAP)で拡張し、「統合」「カスタムUI」「AIエージェント」「プロセスオーケストレーション」などの技術を活用して「組み合わせる」ことが重要となる。

ガートナーは、ビジネス能力の50~70%をCOTSの購入で、10~15%をアドオンで、10~15%はプロコードやLCAPでの構築で賄い、残りの10~20%をAIエージェントやカスタムUIによる組み合わせで実現するべきだという。

この戦略は利用可能なものは購入し、構築が必要なものだけを自ら構築し、プロセスとユーザーエクスペリエンスを統合するために両者を組み合わせる、という考え方に基づく。COTSは「再利用可能な能力とデータの一貫性」、アドオンは「スピード」、自社構築は「競争優位性の実現」、そして組み合わせは「ユーザーエクスペリエンスの最適化」にそれぞれ貢献することとなる。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

谷川 耕一(タニカワ コウイチ)

EnterpriseZine/DB Online チーフキュレーターかつてAI、エキスパートシステムが流行っていたころに、開発エンジニアとしてIT業界に。その後UNIXの専門雑誌の編集者を経て、外資系ソフトウェアベンダーの製品マーケティング、広告、広報などの業務を経験。現在はフリーランスのITジャーナリスト...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア