2025年8月7日、建国60周年を迎えようとする熱気に包まれたシンガポールで、Clouderaはフラッグシップイベント「EVOLVE25」を開催した。事前登録者数は1,000名超と盛況ぶりを見せる中、イベントのテーマに据えられた「Bringing AI to Your Data - Anywhere」を体現するような同社の競争戦略が示された。

AI時代の到来で本領発揮か 今、Clouderaが見据えるものは

2025年8月7日、Clouderaは、フラグシップイベント「EVOLVE25」をシンガポールで開催した。同イベントは、米ニューヨークや英ロンドンなど、グローバル5つの地域で開催を予定しており、APACでの開催地は建国60周年を迎えるシンガポールとなった。今回のEVOLVE25のテーマは「Bringing AI to Your Data - Anywhere」と、AI時代における同社の優位性を訴える形だ。

[画像クリックで拡大]

「現時点で25エクサバイト(EB)以上のデータをClouderaで管理しており、これは他のデータプラットフォームが有するデータ量よりも多いだろう。収益は11億ドルに近づいており、プロダクトの改善には3000万ドル以上を投資してきた。われわれは利益を上げながら成長している」と述べるのは、Cloudera CEOのチャールズ・サンズベリー(Charles Sansbury)氏。金融や製造業などのリーダー企業をはじめ、政府機関も含めてClouderaを活用していると強調する。

AIが市場を席巻している状況下、Clouderaが得意としてきたオンプレミス環境での製品展開を背景として、サンズベリー氏は「1年前、2年前は、人々はどれだけ早くすべてのワークロードをクラウドに移行できるかを謳っていた。今では、どれだけのワークロードがオンプレミスに残るか、どれだけがクラウドに移行するか議論している」と話す。ワークロードの約40%はオンプレミス環境に残る、という予測もある中、よりミッションクリティカルな企業内データをAIに活用したい企業は増えており、前述した状況は変化する可能性があるとした。

また、企業におけるAIへの投資が過熱している一方、思うような効果をあげられていない状況も散見されるという。単にクラウドシフトやAI利用を促進するだけでなく、どの程度の効果が見込めるのか、ROIがより重要視されるようになっている。つまり、データやAIを活用するための“最適な環境”を構築しなければならないが、複数のプラットフォーム、複数のデータセット、複数のテクノロジーに対処しなければならず、環境は複雑化しているために一筋縄ではいかない。「重要なのは、すべてがデータを起点にしているということ。だからこそ、『Bringing AI to Your Data - Anywhere』が重要であり、そのための環境を提供していく」とサンズベリー氏。よりセキュアな“プライベートAI”に注目が集まる中、Clouderaはクラウドインフラなどの管理プラットフォームを提供するTaikunの買収を発表している。

同買収は、2024年5月のVertaの運用AIプラットフォーム、同年11月のOctopaiのデータリネージおよびカタログソリューションの買収に続くもので、過去14ヵ月において(Clouderaにとって)3件目の戦略的買収であり、プロダクトへの投資と並行してM&Aにも積極的な姿勢を見せる。そして、今回のTaikun買収においては、約1年半前から製品アーキテクチャの戦略策定などを進めてきたとして、「AIオペレーションの継続的な進化を可能にするツールと機能の提供、その点に期待してほしい。われわれは、AIという名のゴールド(金脈)を採掘するユーザーにシャベルを提供したい」とサンズベリー氏は話す。

加えて、強調されたのは「エコシステムの拡充」だ。「われわれのオープンなデータレイクハウスは、クラウドでもオンプレミスでも、どんなハードウェアでも利用できる」と語るのは、同社 CROのフランク・オダウド氏。どのようなフレームワークやAIモデル、ベクトルデータベースであっても活用でき、既に250社以上のユーザーが利用しているといい、「今後12ヶ月以内に、ユーザー数は2倍以上になるだろう」と自信を見せる。

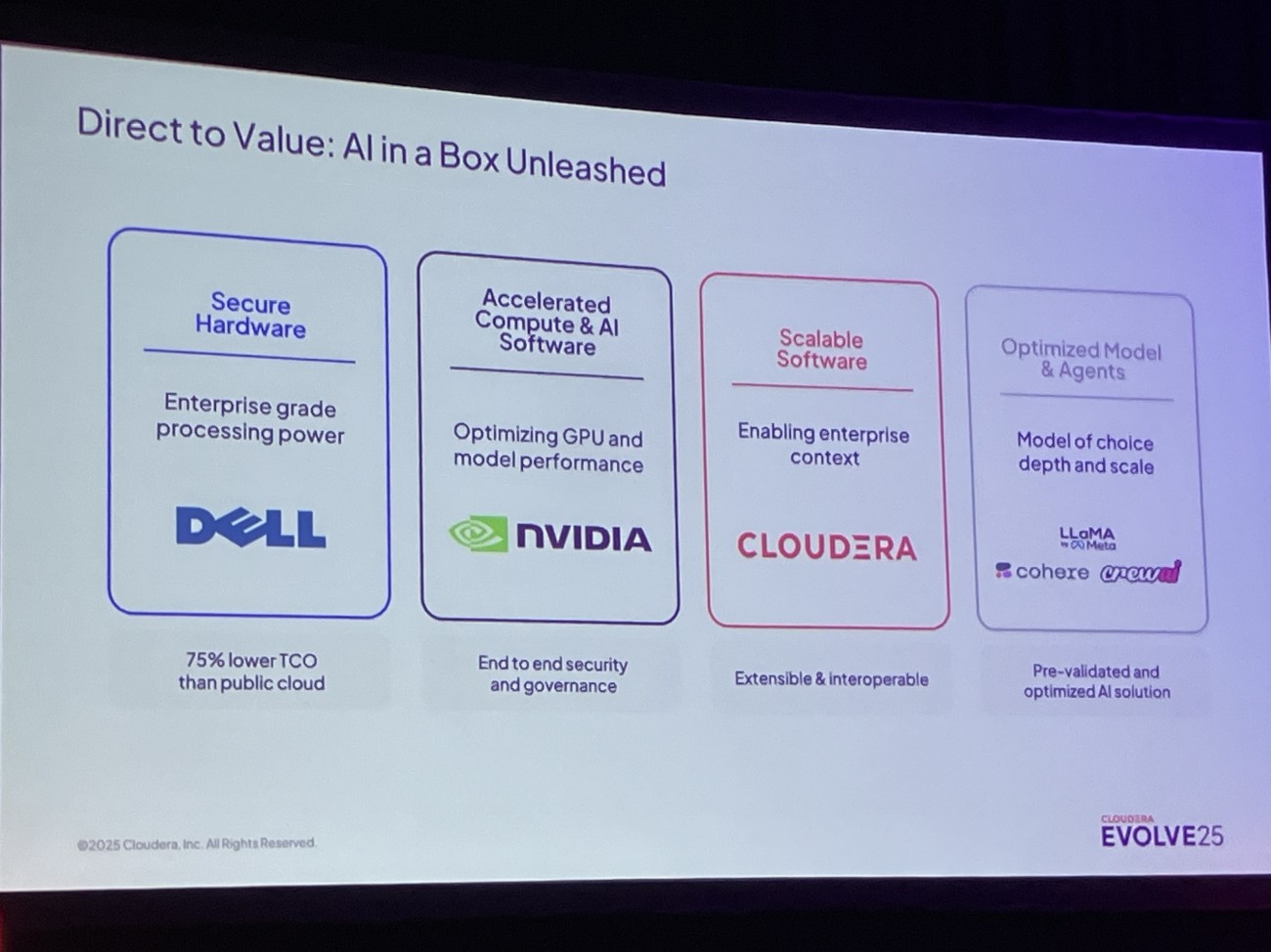

これを後押しする戦略が「AI in a Box」だ。これはDell TechnologiesとNVIDIAと協業したソリューションとして、機械学習をGPU処理させるOSSライブラリ「NVIDIA RAPIDS」と、生成AIの推論に必要なソフトウェア群をコンテナ化した「NVIDIA NIM(NVIDIA Inference Microservices)」に対応したDell PowerEdgeサーバー上に、「Cloudera AI」をマネージドサービスとして提供するというものだ。利用ユーザーは、複雑な運用の手間を省きながらプライベートAI環境を構築でき、レイテンシーやコストにかかわる課題解消にも寄与できるとする。ここに同社が対応を進めてきた、TrinoやIceberg、IRC(Iceberg Rest Catalog)を活かしながら、競合として見られてきたSnowflakeなどと協業も深めていく。

「3、4年前に遡れば、MicrosoftやAmazon、Googleといったパートナー企業、あるいはDatabricksやSnowflake、Confluentといった競合他社とは競い合う場面も多かった。今や、その一部の企業と協業することで、コストの最適化などを支援している」(オダウド氏)

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

岡本 拓也(編集部)(オカモト タクヤ)

1993年福岡県生まれ。京都外国語大学イタリア語学科卒業。ニュースサイトの編集、システム開発、ライターなどを経験し、2020年株式会社翔泳社に入社。ITリーダー向け専門メディア『EnterpriseZine』の編集・企画・運営に携わる。2023年4月、EnterpriseZine編集長就任。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア