ラクスは2025年10月21日、「『SaaS is Dead』論 ラクスの答えと事業戦略」と題する記者発表会を開催した。近年、AIエージェントの急速な普及により「SaaSはAIに置き換えられるのではないか」という議論が広がっているが、同社取締役兼CAIOの本松慎一郎氏は「SaaS is NOT Dead(SaaSは死なない)」と明言し、AIとSaaSが役割を分担しながら共存・進化していく未来像を示した。また、同日には上級執行役員の吉岡耕児氏が新たな事業戦略として、「メールディーラー」を「楽楽自動応対」に、「配配メール」を「楽楽メールマーケティング」に名称変更し、楽楽クラウドブランドへ統合することを発表した。

本松氏は、AIエージェントの技術的進歩を背景に、業務効率化を担うSaaSがAIに完全に置き換えられるという懸念が生まれていることを説明した。しかし、実際にはAIエージェントには得意な業務と苦手な業務があり、企業の業務遂行においては人間・SaaS・AIエージェントの三者が適切に役割分担することが現実的だと指摘した。

AIエージェントが得意とするのは、手順が決まっている業務、間違いをすぐに修正できる業務、必要な情報が揃っている業務、例外が少ない業務だ。一方で、状況に応じた判断が必要な業務、間違いの影響が大きい業務、情報が不足している業務、例外が多い業務はAIエージェントには難しい。本松氏は経費精算業務を例に挙げ、領収書の読み取りや社内規定との照合チェックはAIエージェントが担える一方、「会議の飲食代が本当に業務上必要だったか」といった目的の妥当性判断や、規定にない例外的な経費の承認可否判断、最終的な承認責任は人間が担うべきだと説明した。

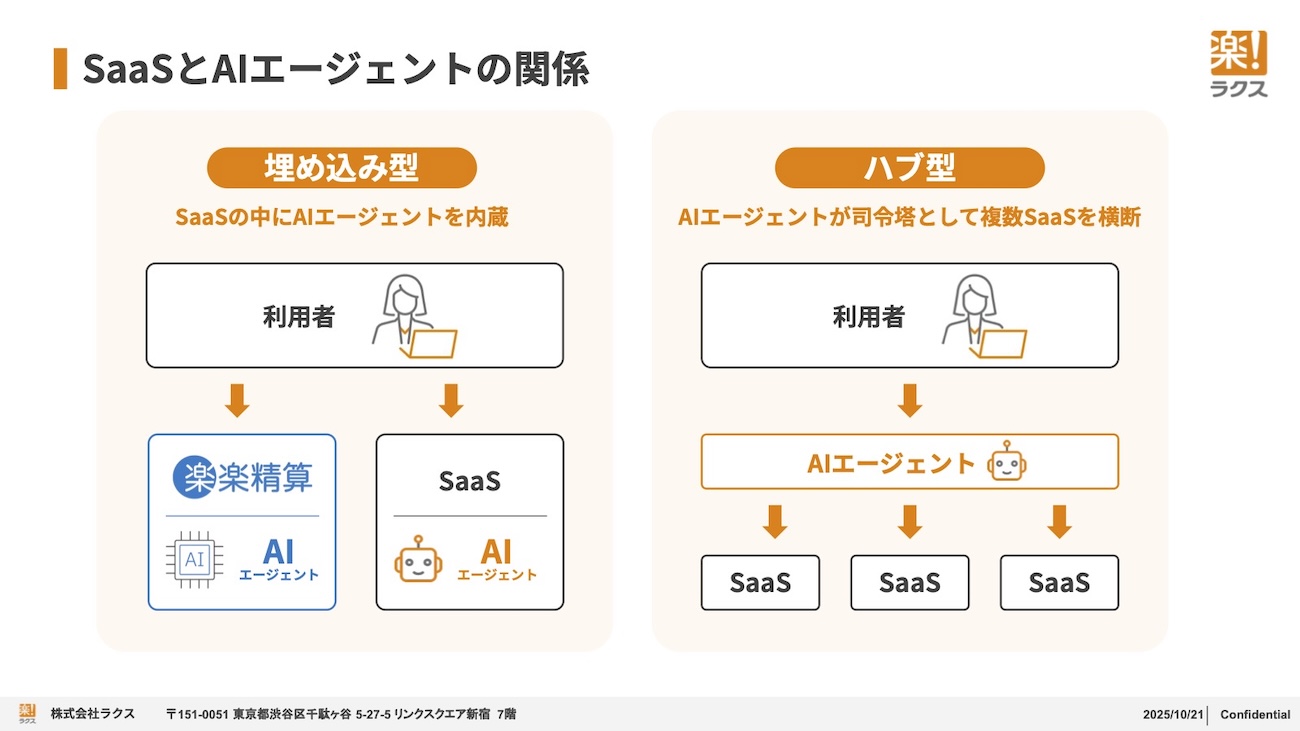

SaaSとAIエージェントの2つの関係──埋め込み型とハブ型

本松氏は、SaaSとAIエージェントの関係について「埋め込み型」と「ハブ型」の2つのパターンを提示した。現在主流となっているのは埋め込み型で、SaaSの中にAIエージェント機能を内蔵し、ユーザーはSaaSのインターフェースを通じて業務を進めながら、裏側でAIエージェントが作業を支援する形だ。ラクスも現在、この埋め込み型のアプローチでAIエージェント機能の開発を進めている。

将来的にはハブ型への展開も視野に入れているという。ハブ型では、AIエージェントが司令塔として複数のSaaSを横断的に操作し、ユーザーはAIエージェントに指示を出すだけで業務が完結する。本松氏は「ハブ型に備えて、我々のSaaSがAIエージェントから呼び出されるような準備を進めていく」と述べた。ただし、現時点ではまだ埋め込み型として取り組むべきことが多く、この1〜2年は埋め込み型に注力する方針だという。

SaaSが提供する業務基盤――データの正確性、アクセス制御、監査性、法令対応、安定運用といった要素は、AIエージェントだけでは代替できない。本松氏は「SaaSはインターネット経由で利用できる特定業務向けのオールインワン業務ソフトであり、業務を安全かつ効率的に進めるための基盤を担っている」と強調した。AIエージェントがどれほど進化しても、こうした基盤機能に対しては固定の月額課金モデルが妥当であり、2030年頃までは現在のSaaSのビジネスモデルが大きく崩れることはないとの見通しを示した。

フロントオフィス領域へ拡大、楽楽クラウドブランドに統合

会見では吉岡氏から新たな事業戦略も発表された。ラクスは10月23日から順次、累計導入社数9,000社超の「メールディーラー」を「楽楽自動応対」に、導入社数1万社超の「配配メール」を「楽楽メールマーケティング」に名称変更し、楽楽クラウドへブランド統合する。

吉岡氏は、AI市場の変化により企業の業務課題の解決方法が大きく変わりつつあることを指摘した。「メールディーラーはメールの共有・管理を効率化するサービスだったが、AI機能を積極的に実装し、従来のメール共有・管理という枠組みを超えて提供価値を拡大してきた」という。楽楽自動応対では、9月26日にリリースしたカスタマーハラスメント検知機能に続き、10月23日には過去の応対履歴やFAQを基にAIが返信文を自動生成する機能を追加料金無料で全顧客に提供する。

また、配配メールについても「メール一斉配信だけではなく、メールマーケティングによる成果創出まで提供価値が拡大している」として、楽楽メールマーケティングへの名称変更を決定した。これまで楽楽クラウドブランドは経理・人事・総務といったバックオフィス領域に特化していたが、今回の統合により営業・マーケティング・カスタマーサポートといったフロントオフィス領域も対象に加え、より幅広い業務領域で企業の課題解決を支援していく方針だ。

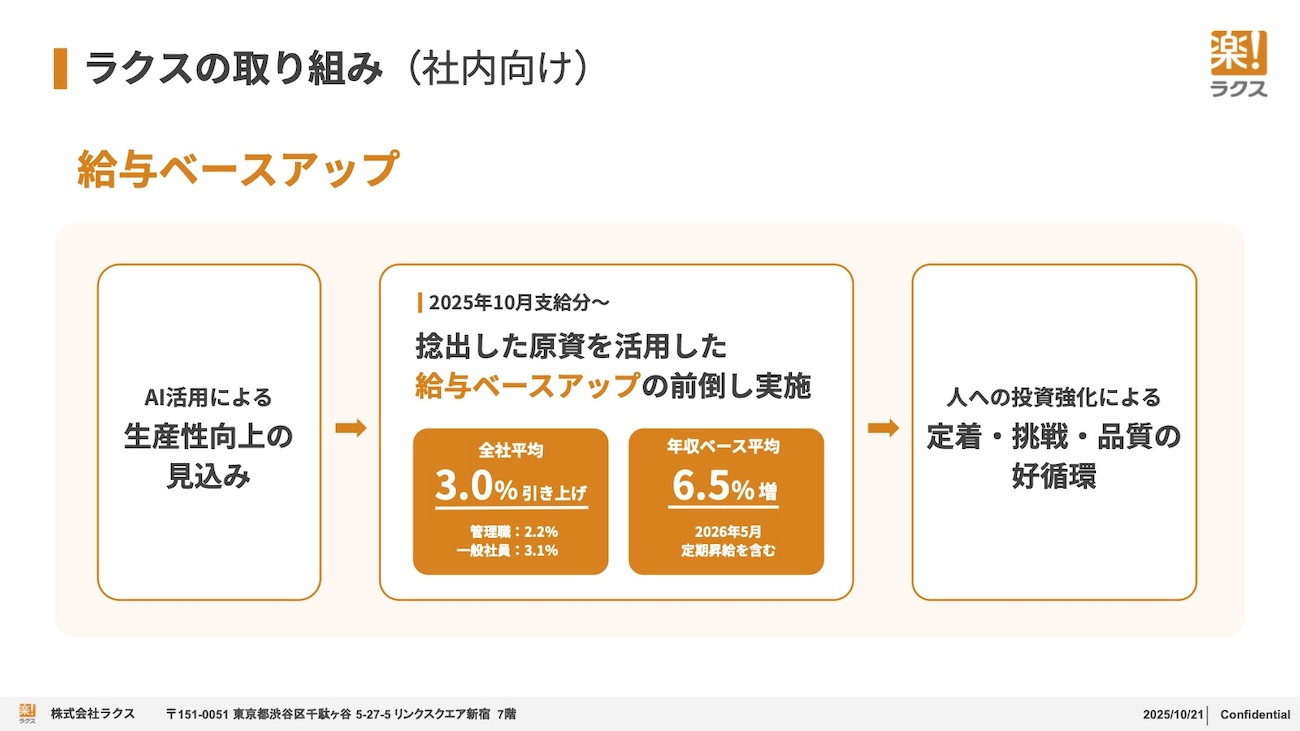

AIを活用した生産性向上を給与ベースアップに還元

ラクスは自社内でもAI活用を積極的に推進しており、その成果を従業員への還元につなげている。本松氏は「ほぼ全社員が日々、生成AIやAIエージェントを何らかの形で利用している」と述べ、業務効率化が進んだ結果、1人当たりの生産性が向上し、将来のコスト削減が見込まれるようになったと説明した。

この生産性向上の見込みを原資として、ラクスは2025年10月支給分から給与ベースアップを前倒しで実施した。全社平均で3.0%の引き上げを行い、年収ベースでは平均6.5%増となる。本松氏は「AIの進化や生成AIの活用、AIエージェントの活用によって、ラクスが取り組まなければこのようなベースアップはできなかった。効果が実際にコストダウンにつながり、それを人間の付加価値向上として給与・待遇にフィードバックできた」と語り、AI活用による好循環の実例を示した。

顧客向けには、ラクスが提供する「楽楽精算」に埋め込み型AIエージェント機能を搭載し、申請者が領収書やICカードのデータをアップロードすると、AIエージェントが自動でデータを作成し、申請者はそれを確認・登録するだけで済むようにする取り組みを進めている。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

京部康男 (編集部)(キョウベヤスオ)

ライター兼エディター。翔泳社EnterpriseZineには業務委託として関わる。翔泳社在籍時には各種イベントの立ち上げやメディア、書籍、イベントに関わってきた。現在はフリーランスとして、エンタープライズIT、行政情報IT関連、企業のWeb記事作成、企業出版支援などを行う。Mail : k...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア