八子知礼氏に聞く、製造業DXのその先──宇宙ビジネスまで見据えた「AI×専門フレームワーク」の長期戦略とは?

INDUSTRIAL-X 代表取締役CEO 八子知礼氏 インタビュー

製造業を中心とした日本の産業界において、DXの推進は待ったなしの状況を迎えている。そんな中、独自の「境目(さかいめ)課題フレームワーク」で企業変革を支援するINDUSTRIAL-Xの八子知礼代表取締役CEOに、同社の現在地と今後の展望について話を伺った。2019年の設立から6年、同社はコンサルティング事業から始まり、現在はデジタル事業にも本格展開。資本金19億円を積み上げ、「産業構造を変革するプラットフォームカンパニー」という壮大なビジョンの実現に向けて歩みを進めている。

DXコンサル×AI事業への転換──民間版の産業構造変革組織へ

──設立から6年が経過したINDUSTRIAL-Xの現在の事業ポートフォリオと成長戦略について教えてください。

八子:当初はDX専業のコンサルティング会社として始めましたが、創業時からコンサルティングだけをする会社とは位置づけていませんでした。「産業構造を変革するプラットフォーム型で事業を展開していく」という構想は当時からありましたが、表立って言うことは控えていました。

現在、事業ポートフォリオは劇的に変化しています。去年の3月まではコンサルティングが売上高の99%を占めていましたが、この1年3ヶ月で「コンサルティング事業が76%、デジタル事業が24%」という比率に変わってきました。デジタル事業の17%は、M&AしてグループインしたPROMPT-Xによる時系列データベースソフトウェアの売上です。

──資本政策や投資戦略についてはいかがでしょうか?

八子:現在シリーズCの資金調達を行っており、資本金は19億円ほど積み上がっています。これを何に使うかというと、サービス開発やM&Aに投下していこうと考えています。

実は2年前に産業革新投資機構と面談した際に、我々の思いをぶつけました。すると「君たちのようなやり方が望ましいが、国としては難しい側面もあるので、ぜひ頑張ってほしい」というメッセージをいただきました。我々は実質的に民間版の産業革新機構をやりたいという思いで立ち上げているのです。

AI×専門課題フレームワーク──高速業界分析と大量実証データ

──昨年から本格展開されているDX推進クラウドサービスの詳細を教えてください。

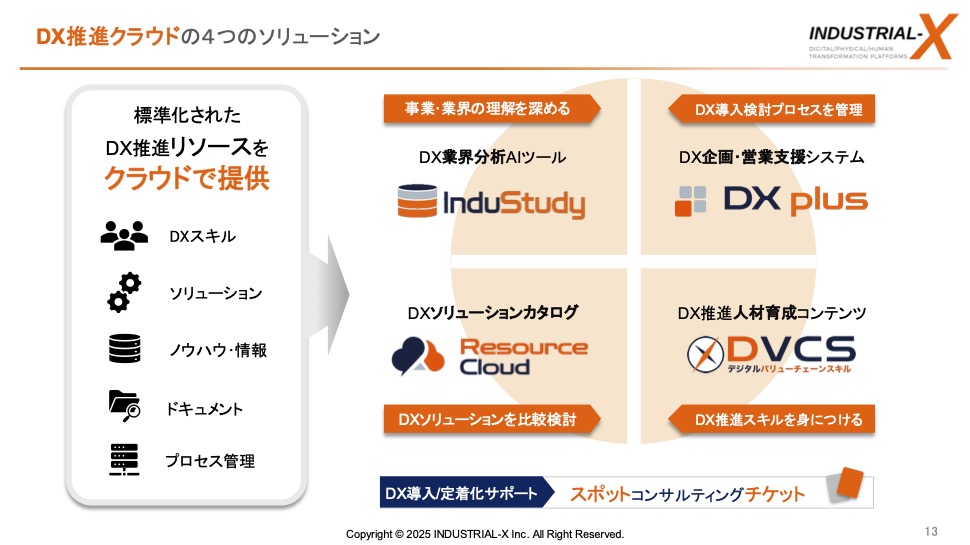

八子:主に4つのサービスがあります。まず2024年3月に「デジタルバリューチェーンスキル」というeラーニング、5月に「DX plus」というDX企画支援システム、そして10月に「InduStudy」(インダスタディ)という業界研究のAIツールを出しました。

特にInduStudyは急成長しており、3月までは3社程度だったユーザー数が現在70社まで増えています。2025年4月、5月、6月と時間が経つにつれて順調に伸びており、100社を超えるのも時間の問題という状況です。売上も数%程度あります。

──InduStudyはどのような革新的な機能を持つツールなのでしょうか?

八子:業界名を入力するだけで、その業界の境目(さかいめ)課題マップ、PESTEL分析、5Forces分析、カスタマージャーニー、将来展望分析などが自動生成されるツールです。従来は若手が1日がかりで作成していた業界分析レポートが、わずか3分程度で出力されます。特定の業種でたとえば「技術出版社」と入力すれば、その業界の特徴や将来展望が標準化された形でダウンロードできるのです。数分間で生成が完了し、パワーポイント形式でもPDF形式でもダウンロード可能です。生産性が劇的に上がっているのが実感できています。

Deep Researchの場合には6分から10分くらいかかり、10万字ものレポートが生成されますが、こちらの方がわれわれの専門コンサルティングのノウハウが入っているので、「確実で切れ味が良く深い」内容になります。

──DX plusについても詳しく教えてください。

八子:DX plusは、お客様のプロジェクト名と業界を入力すると、境目課題マップが出てきて、その中でどの領域が気になるかを選択できます。例えば「生産工程のプロジェクト管理」を選ぶと、実際の事例や見積もりが表示される仕組みです。

これが画期的なのは、多くのSIerやコンサル会社は「課題は分かっててもソリューションに落とし込めない」、あるいは「ソリューションは分かってるけども、課題と紐づいてない」という状態になりがちですが、我々のシステムでは両方を体系的に紐づけることができます。

現在、110社約170のソリューションが掲載されているカタログと連携しており、提案書がほぼ自動で作成できるところまで来ています。通常我々自身も提案書を3日間で作るくらいに標準化していましたが、今これを使うと1時間で提案書ができてしまいます。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

京部康男 (編集部)(キョウベヤスオ)

ライター兼エディター。翔泳社EnterpriseZineには業務委託として関わる。翔泳社在籍時には各種イベントの立ち上げやメディア、書籍、イベントに関わってきた。現在はフリーランスとして、エンタープライズIT、行政情報IT関連、企業のWeb記事作成、企業出版支援などを行う。Mail : k...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア