大林組、大和ハウス工業、清水建設が語る「BIMから始まる建設DX」と未来戦略

オートデスク 「Design & Make Summit Japan 2025」レポート

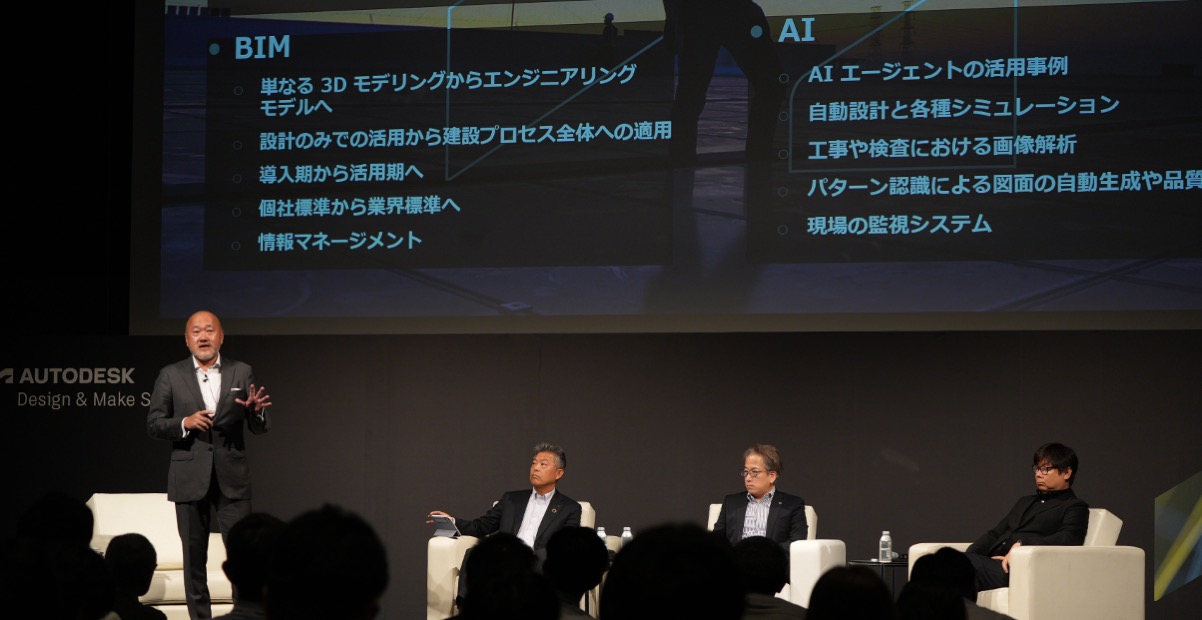

日本の建設業界が抱える人手不足や生産性の課題解決に向け、大手建設会社のリーダーたちが建設DXの現状と将来展望を語り合った。オートデスクが開催したパネルディスカッションでは、大林組、大和ハウス工業、清水建設の3社が参加。BIMの浸透状況から次世代への展開、AI活用におけるデータ戦略の重要性、そしてサステナビリティ実現に向けた新たな建設工法への取り組みまで幅広く議論された。今回は「BIM活用の現状と課題」「AI導入に向けたデータ基盤整備」「木材活用を含むサステナビリティ戦略」「デジタル人材育成の必要性」などを紹介する。

「作って、貯めて」で止まるBIM活用の現実と連携型への転換点

稲岡(オートデスク):最初に「BIMの現状とこれから」について議論したいと思います。皆さんはBIM(Building Information Modeling)の専門家です。前段で私は「BIMはもう当たり前」と説明しましたが、実際はどうですか。

飯田(大林組):大林組は2023年1月にBIMモデリングルール「Smart BIM Standard」を公開しました。社内では、このルールに則してモデリングを行っている。その意味では着実にBIMは浸透していると言えますが、その後の活用を考えてモデリングをしているのか。今ひとつ理解が及んでいないと感じることがあります。BIMの他、生産性向上の仕組みを用意しているが、発注者とのコミュニケーションはメールや共有ストレージが主流で、改める必要があると感じているところです。

宮内(大和ハウス工業):大和ハウス工業では、2017年からBIM推進を始めたので、比較的後発組です。懸念していたのは、BIMさえあれば何でもできる。ボタンを押したら計算結果が出る。施工のサマリー図も出る。BIMを「魔法の杖」だと勘違いすることでした。本来は建築技術の習得が先にあるはずで、それがあってBIMのサポートが効いてくる。また、BIMをどう使いたいか、目標を共有することが重要だと思います。私たちが目指す形は「連携型のBIM」。自分たちだけではなく、次の人に渡せるものにしようと考えて使ってきた。けれども、左から右に流すだけでは、モデルの再利用には繋がらない。「作って、貯めて、活用する」。このサイクルが理想ですが、現状では「作って、貯めて」で止まっているところです。

三戸(清水建設):清水建設では、1985年から3D CADシステムを自社で構築し、使ってきました。BIMへの切り替えが始まったのは2010年頃です。トップダウンで、「好きにやっていい」と言われたことがきっかけです。その後は3Dモデルの活用に留まっていたものの、数年前から次のステージに向けて、データ活用に取り組む方向に転じたところです。目指しているのは、3Dモデルにデータを付加してバトンタッチで渡すようなものではなく、共通の環境でモデルをデータと合わせて操作する、本当の意味での連携です。データで建築の生産プロセスのマネジメントを行うため、2024年にAutodesk Construction Cloud導入を決めました。今はよちよち歩きの状態だが、単なる3Dモデルを作るための仕組みから、データを扱う環境の実現を目指しています。

稲岡:BIMが、社内に存在する様々なデータと連携するためのデータベースに変わろうとしています。

飯田:BIM活用は建設業の問題解決のためで、手段と目的を間違えてはならないと思います。技術者が減り続ける中、もっと効率的に仕事をしなければならない。機械にパートナーとして働いてもらうためにも、機械に与えるデータを作ること。その意味で私たちもBIMをデータベースの1つと捉えています。

宮内:今、大和ハウス工業では、BIM推進からDXへと取り組み領域を拡げています。社会課題の解決に加えて、企業としてあり続けるため、競争視点での事業戦略とデジタル戦略が重要です。

データ整備なきAI導入は危険?建設業界が陥りがちな「魔法の杖」思考

稲岡:何のためのデジタル化なのか、目的が重要ですね。2つ目のテーマ「データ戦略とAI活用の準備」に移ります。AI活用の現状はいかがですか。

宮内:施工現場の写真を撮影し、検査で合否判定を行うなど、様々なことに取り組んでいます。並行してマスターデータの標準化も進めている。BIMをやっていた当時、「BIMはスポーツカー」と言っている人の言葉を覚えています。日本の道路事情に合わない、乗りづらいなどのネガティブなニュアンスが込められていたが、今では完全に乗りこなしている。AIはスポーツカー以上の存在で、建設業を大きく変えることになるでしょう。この変化に追随しなければならないと思います。

三戸:スポーツカー専用の高速道路のように、ある種のインフラが必要になると思います。AIが建設産業を変える。その通りです。でも現状維持では実現できない。DXブームが終わり、これからはAIだと言われますが、DXの基礎があってのAIだと思います。AIのためのインフラがあるか。それがあって初めて機能するはずなのに、無視してAIを語っても意味がない。

宮内:AIは第二の「魔法の杖」かもしれません。

飯田:大林組でも多くの取り組みを進めています。代表例として紹介できるものが2つあります。1つは「AiCorb」で、スケッチやモデルからファサードデザインを生成するもの。もう1つは「断面設計を自動で行う構造設計支援AIプログラム」です。この2つは、長年の社内業務で蓄積してきたルールを学習させたものである点で共通します。どの企業にもAIに与えるデータがあるはず。それをそのまま与えるのではなく、整理する知識が必要だと思います。

稲岡:データ自体は多くても、使えるものの割合は数%とも言われます。

三戸:AIへの入力データを文字列形式にすると、新しいデータができる都度、学習させなくてはならない。それが間違っていても、そのまま学習してしまうので、常に正しいデータを蓄積する仕組みが必要です。BIMのデータのマネジメントを行うのがACCですから、2つセットで、社内の他のデータベースと繋がることで初めてAIに与えるデータが整う。信頼できるデータセットが得られると思います。

宮内:データを必要な時に取り出せる仕組みが必要ですね。同時に、標準化も重要です。仮にA地区とB地区で、同じものを別々のものと認識していれば、出力結果が変わる可能性もある。海外の企業は、ソリューション戦略の役割の人たちが全社レベルでのデータ標準化を進めています。だから、AI活用が容易になる。その意味でデータ戦略は重要です。

飯田:AIにデータを与えるだけでは、おそらく何も起こらない。皆さんが仕事をするときはなんらかのルールに基づき仕事をしているはずです。属人化とは、個人の頭の中のルールが言語化できていない状態のことなので、他人にはわからない仕事のルールの整理が必要になると思います。

稲岡:リテラシーの話にもなります。

三戸:AIに限らず、リテラシーが高い人がツールを使うと結果を出せる。逆に、リテラシーの低い人たちは結果が出せない。生成AIツールを提供しても、検索にしか使わない話を聞きます。使う側がリテラシーを高める。リスキリングが必要になると思います。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

冨永 裕子(トミナガ ユウコ)

IT調査会社(ITR、IDC Japan)で、エンタープライズIT分野におけるソフトウエアの調査プロジェクトを担当する。その傍らITコンサルタントとして、ユーザー企業を対象としたITマネジメント領域を中心としたコンサルティングプロジェクトを経験。現在はフリーランスのITアナリスト兼ITコンサルタン...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア