現場に根付いた「カイゼン文化」を管理間接部門でも──矢崎総業が生成AI活用で重視する“利益追求”

「Givery Summit 2025 - AI Enablement Day」セッションレポート

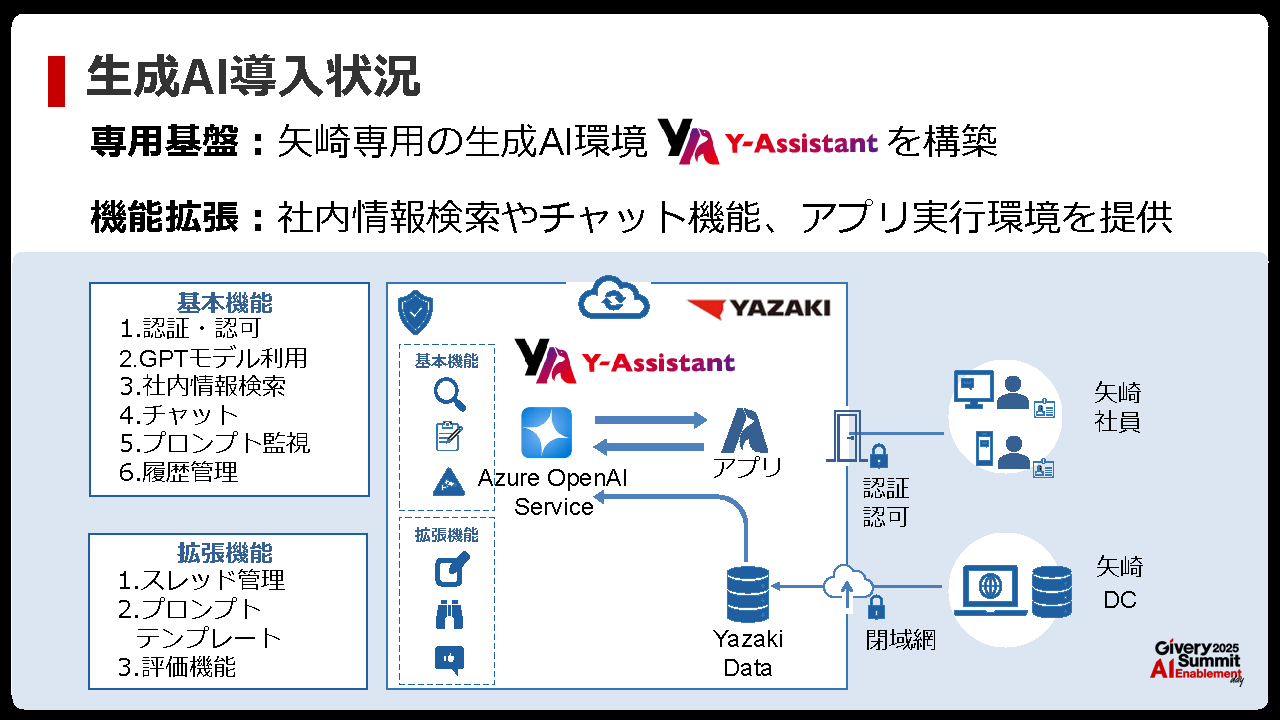

いよいよ伝統的な製造業でも生成AIは無視できない存在となっている。創業84年の老舗製造業・矢崎総業では、2024年に全社23万人を対象に独自の生成AI基盤「Y-Assistant」を構築・導入し、管理間接部門の生産性向上を推進している。「Givery Summit 2025 - AI Enablement Day」に同社 情報システム統轄室 システム技術評価部長の小池伸幸氏が登壇。製造業における生成AI活用の取り組みをギブリー執行役員 長目拓也氏と語った。

秒単位で動く現場に対し、管理間接部門はカイゼン余地あり

矢崎総業は1941年設立、46ヵ国140法人に約23万人の従業員を擁するグローバル製造企業だ。主力は自動車用ワイヤーハーネス。世界中の自動車メーカーに部品を供給している。

「生成AIに取り組む理由は2つあります。一つは生産性へのこだわり。もう一つは『儲けたい』という思いです」。そう言い切るのは、同社で生成AI活用を推進する小池氏だ。一般的に情報システム部門はコスト削減ばかりに目が行きがちだが、「実際にそれが企業活動においてどう利益を生むかの視点がなければ、生成AIのような新技術は定着しないだろう」と小池氏は見ている。

製造業の現実は厳しい。労務費は上がり続け、関税問題もあり、利益率は下がる傾向だ。「我々のような部品メーカーは、自動車メーカーさんが作る分だけがマーケット。どこで誰に売るかも決まっている。その中で利益を出せるかは、管理間接費をいかに効率化するかにかかっています」と補足する。

特に矢崎総業では販管費率の高さが利益確保の大きな障壁となっているという。製造現場はもう「乾いた雑巾を絞っている」ような状態。作業員の動作一つひとつが秒単位で設計され、1回の動きが何円になるかまでコスト換算されているほどだ。一方の管理間接部門は、小池氏いわく「現場の皆さんには顔向けできない」ほど改善の余地があったことが生成AI導入のきっかけとなった。

セキュリティ面&コスト面から、自前で生成AI基盤を構築

2024年2月に本格導入された生成AI基盤「Y-Assistant」は、Azure OpenAI Serviceをベースにした矢崎総業専用の生成AI環境だ。チャット機能だけでなく、社内情報検索、プロンプトテンプレート、評価機能などを幅広く提供している。

自社基盤を構築した大きな理由は、セキュリティ面だという。矢崎総業の顧客は国内外の自動車メーカーで、セキュリティの要求は非常に高い。一般的な生成AIサービスを「情報が学習に使われないか」「ログは大丈夫か」と心配しながら使うより、自前で作ったほうがよいと判断した。

コスト面でもメリットがあった。従業員が約23万人という規模で、工場の多くは東南アジアや中南米にあり、現地の月給が10万円に満たない地域もある中、一人あたり月額数千円のAIライセンス料は現実的ではない。全社展開を考えると、自前で作ったほうが結果的に安上がりだったという。

体制としては生成AIワーキンググループを発足させ、役員がプロジェクトオーナーとして推進。情報システム統轄室とAI・デジタル室が中心となり、知財センター、品質管理室、解析センター、法務部など各部門への支援を行っている。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

古屋 江美子(フルヤ エミコ)

フリーランスライター。大阪大学基礎工学部卒。大手通信会社の情報システム部に約6年勤務し、顧客管理システムの運用・開発に従事したのち、ライターへ転身。IT・旅行・グルメを中心に、さまざまな媒体や企業サイトで執筆しています。Webサイト:https://emikofuruya.com

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア