アマゾンウェブサービスジャパン(以下、AWSジャパン)は7月15日、中堅中小企業向けの事業戦略説明会を開催した。

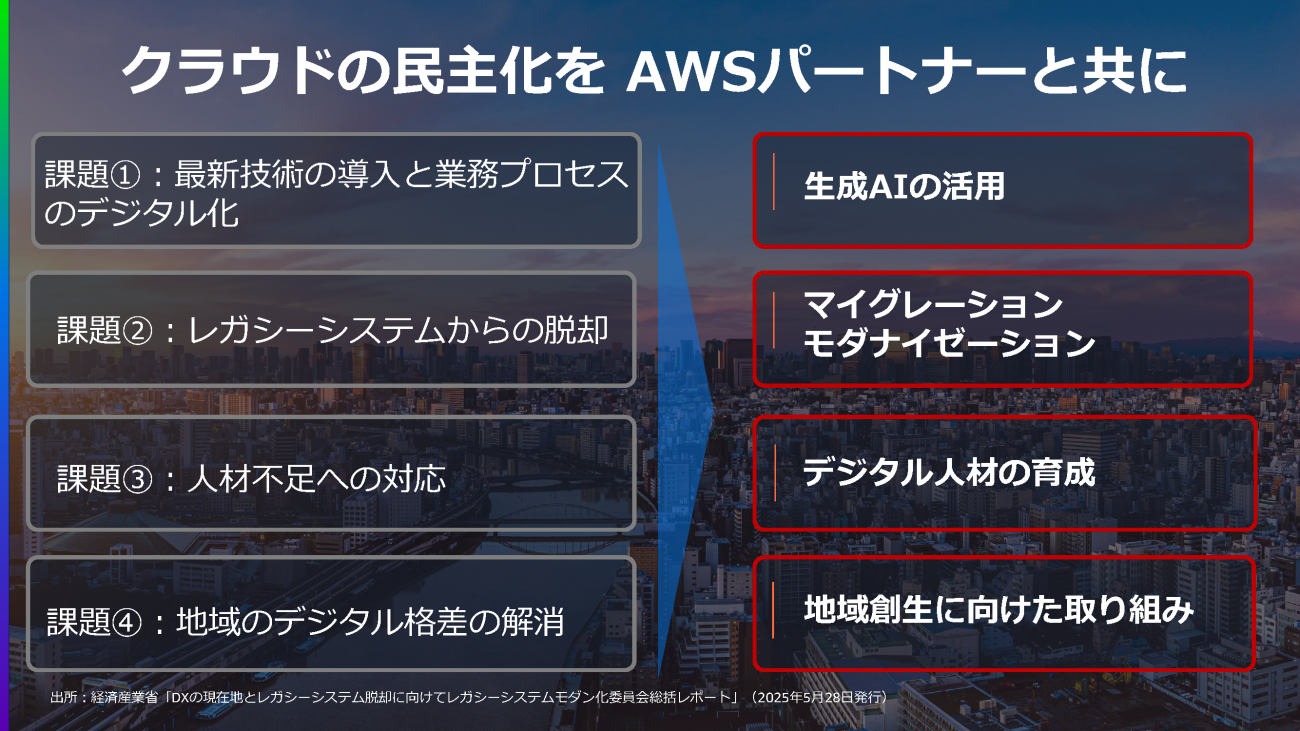

同社 常務執行役員 広域事業統括本部 統括本部長 原田洋次氏は冒頭、国内企業の99.7%を占める中堅・中小企業は「日本の成長の源」と強調。その上で、同社が進めるクラウドの民主化は中堅・中小企業とともに成し遂げられると話す。中堅・中小企業をめぐる課題として次の4つを挙げ、それぞれの課題に対して、同社では下図の赤枠の支援をしているとした。

生成AI活用について、同社の調査によると、2028年までに財務、IT、ビジネスオペレーションなど、あらゆる部門で利用するようになることを示す結果を紹介。原田氏は「2024年は生成AI実用化元年だった。2025年は、生成AIによるビジネス価値創出のタイミング。これからの3年間はものすごいスピードで変革が起きていく」と話した。生成AIによるビジネス価値については原田氏は「生産性の向上」「社内情報からの洞察」「新体験(顧客や従業員との新たなコミュニケーション)」「創造性(新しいコンテンツやアイデアを創出)」の4つを挙げる。なお同社では、2024年7月以降、生成AI実用化推進プログラムを提供し、200社以上が参加しているという。

(左から)アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 常務執行役員 広域事業統括本部 統括本部長 原田洋次氏、

株式会社マキタ 執行役員 情報企画部長 高山百合子氏、

株式会社Qualiagram 代表取締役 吉井雅己氏、株式会社やさしい手 代表取締役社長 香取幹氏

生成AIの活用事例として3社が登壇。まず登壇したのは、香川県高松市に本社を構え、船舶用ディーゼルエンジンの製造を手掛ける「マキタ」執行役員情報企画部長 高山百合子氏だ。高山氏は「情報部門だけでなく、全部門でサービス改善にITを活用している」と話す。製造に関するシステムはすべてAWSにクラウドリフトが完了しているという。具体事例として、Amazon QuickSightと各種SaaSを組み合わせた経営ダッシュボードを挙げた。一元化されたデータアクセス環境において、指標数は231、ダッシュボード数は7に上るという。2025年度から経営会議で使われているとした。

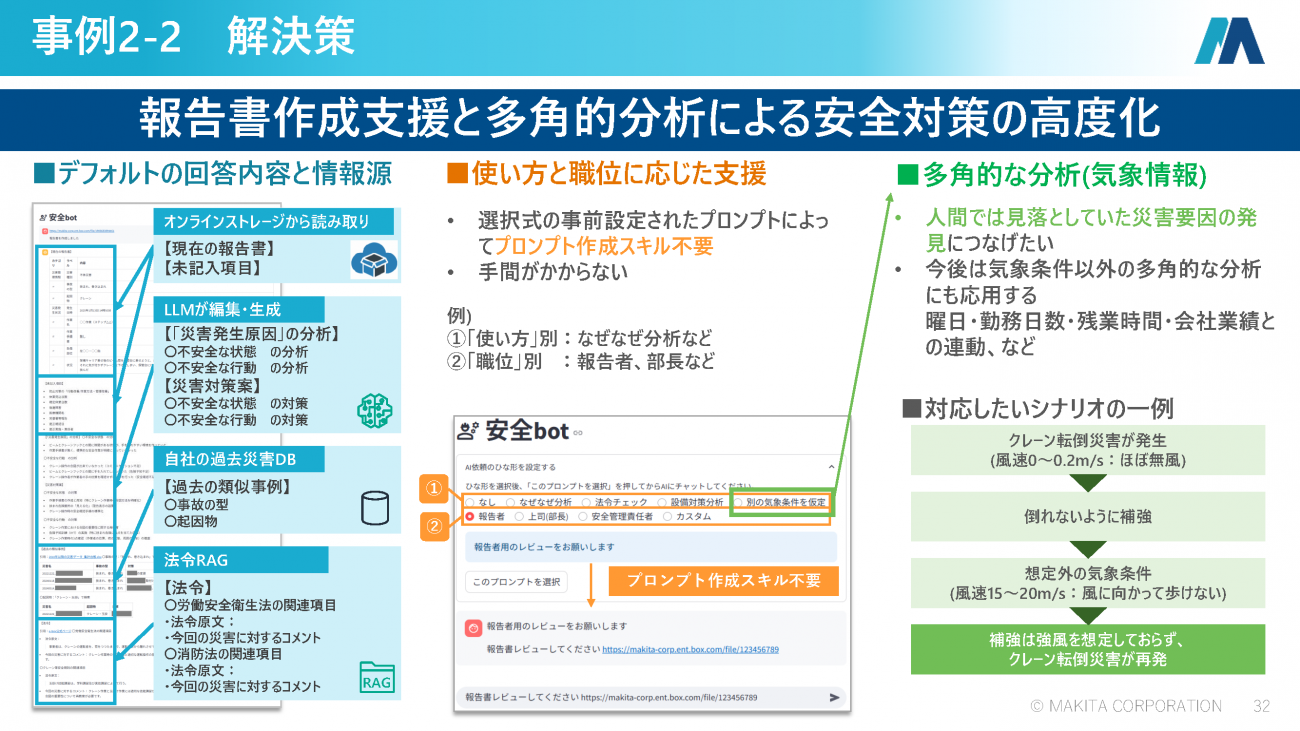

生成AI活用では、ローコードAI開発ツール「Dify」を採用し、労働災害発生時の報告書作成の支援ツールを開発。従来は報告書の作成に時間を要すこともあったというが、再発防止対策の実施はできるだけ早期に実施できるほうがいい。そこで、気象データと連携させ災害発生要因の発見や、過去事例の参照を支援する仕組みを取り入れ、現場負担を抑えるようにしたという。高山氏は最後に「AWSはスモールスタートしやすく、今はなくてはならない存在」と話し、今後は市民開発に意欲を見せた。

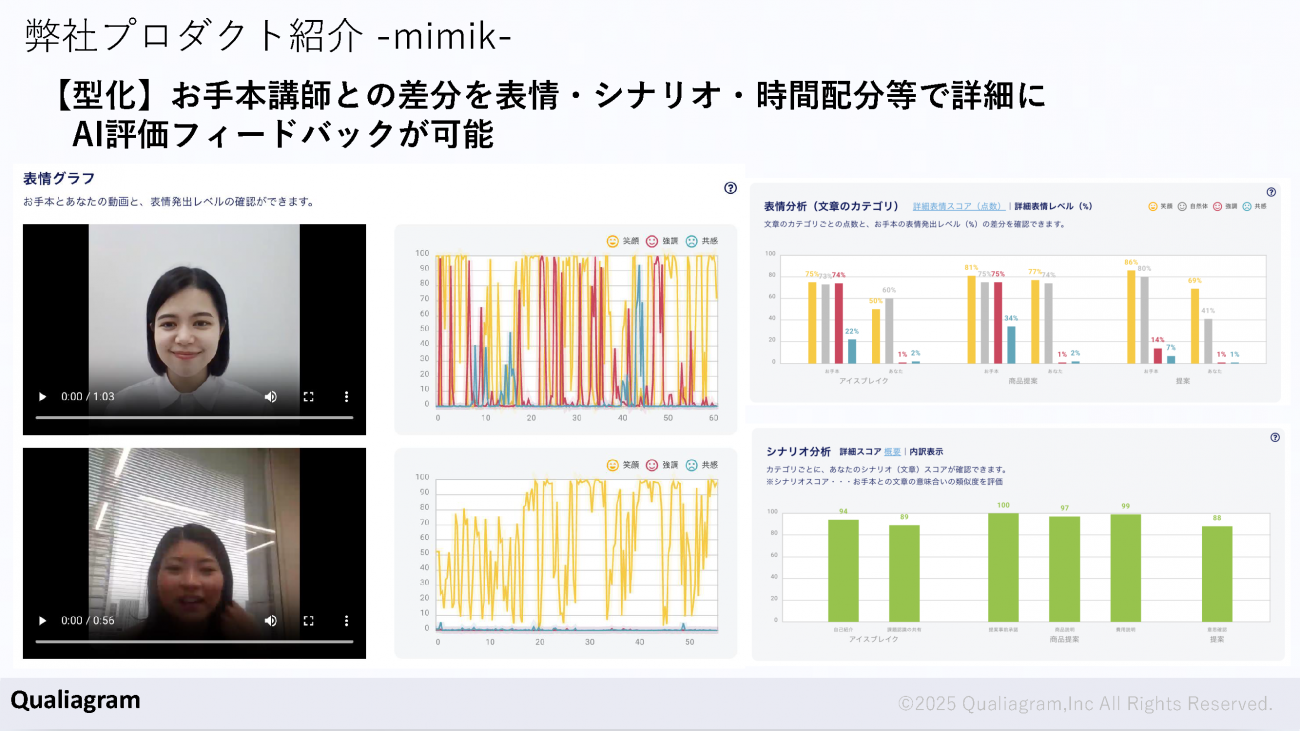

次に「ピアズ」の100%子会社で、AI、Iotの企画・開発を通して店頭接客の支援をする「Qualiagram」の代表取締役 吉井雅己氏が登壇。接客の現場は人手不足である一方、いきなりAI活用というのはハードルが高いと指摘する。そこで「ステップを踏んで、人の教育から始めて、AIが人の支援をすることを経て、AI自体が接客できるようになる」と吉井氏は話す。そのファーストステップとして、同社はAIトレーニング「mimik」を提供している。AIの顧客を前にロープレをすることで、AIが評価やアドバイスをしてくれる仕組みだ。他にも同社では、オンライン接客やコールセンタースタッフの代替、地方自治体におけるシェアライドタクシーの応対の実証実験をしているとした。吉井氏は今後「AIを使って、次世代の接客基盤を作りたい。オンライン接客を普及させていきたい」と展望を語った。

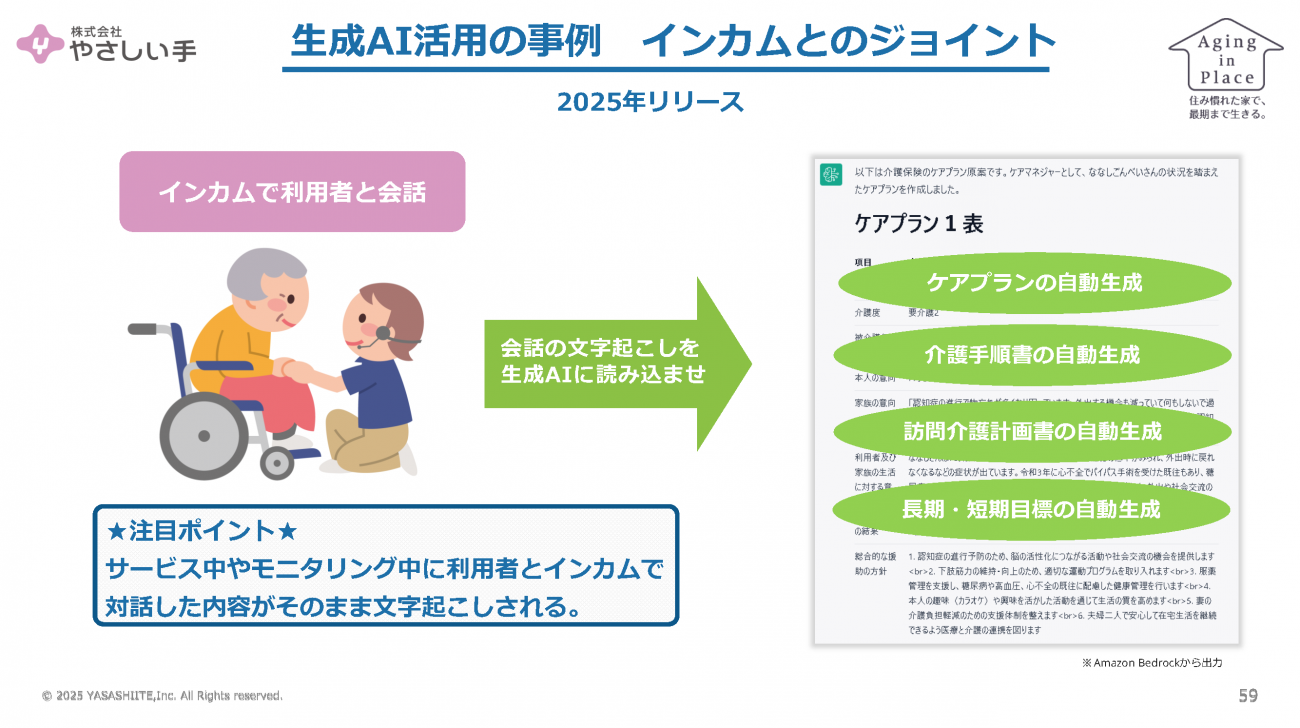

在宅介護を提供する「やさしい手」 代表取締役社長 香取幹氏は、昨年に続いての登壇。介護業界は、団塊の世代が後期高齢者になることで、介護ニーズが急増する“2025年問題”に直面しているという。一方、全国で43万人の介護人材が不足し、業務時間の30%が記録業務に費やされるなど課題は山積。そこで同社では生成AIを活用してその課題解決に取り組んでいる。たとえば、音声インカムで介護利用者との会話を記録し、ケアプランを自動生成するもの。同ツールの利用効果として、記録業務が8割以上削減されたほか、同社の離職率が前年同期比で15%改善されたことなどを挙げた。同社では、5月に内製開発の専門部門「AILab」を発足。11月には新サービスのリリースも予定しているという。

再度、原田氏が登壇し、「レガシーシステムは依然として日本に残っている。経産省のデータによると60%に上る」と話し、生成AIの活用が進んでいる今こそ、クラウドシフト、マイグレーションの必要性を訴える。生成AIの効果を最大化するために、モダナイズすることが効果的と強調した。同社ではモダナイズを支援するエージェント型AIサービス「AWS Transform」を提供するほか、パートナー企業との連携を拡大させている。

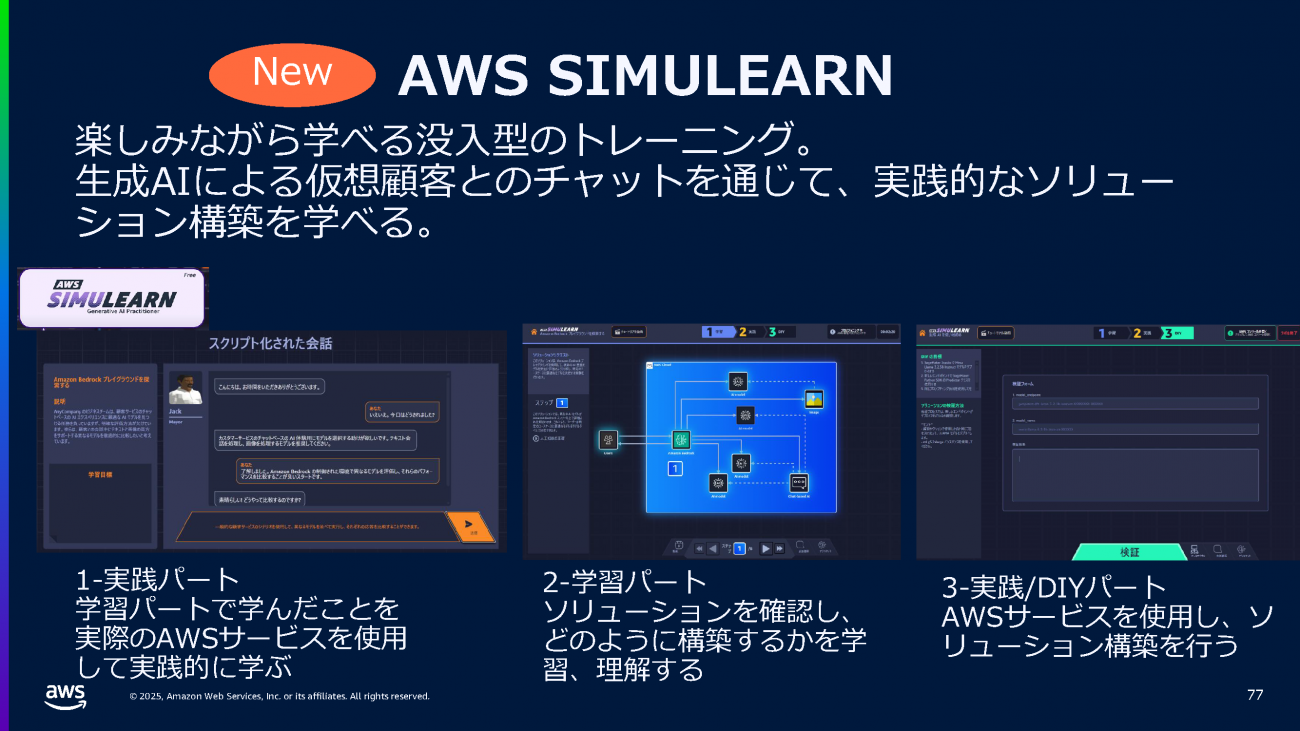

また、技術基盤が整備されても活用できる人材がいなければ効果が薄れてしまうため、デジタル人材の育成も急務課題だ。原田氏は諸外国と比べて、日本は社内のデジタル人材の不足が顕著であると指摘。同社では、5月から楽しみながら学べる没入型トレーニングとして「AWS SIMULEARN」を提供しているという。生成AIによる仮想顧客とのチャットを通じて、ソリューション構築を学ぶことができる。

最後に原田氏は「7月は中小企業魅力発信月間。AWSは中小企業の活性化のミッションを背負っている。全国の企業をパートナーとともに支援していきたい」と意気込みを語った。

【関連記事】

・アシスト、「生成AI基礎力養成コース for AWS」を提供 AI人材を育成し、業務負担の軽減を支援

・AWS、2つの「生成AI実用化支援プログラム」支援プランを開始

・旭川高専・富山高専・AWSジャパンが連携、3年間で100人以上のデジタル人材育成を目指す

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

小山 奨太(編集部)(コヤマ ショウタ)

EnterpriseZine編集部所属。製造小売業の情報システム部門で運用保守、DX推進などを経験。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア