なぜ日本のDXは社会実装に辿り着かないのか?和泉憲明氏が産官視点で示すITインフラ刷新の「真の意義」

「レガシーシステム自体が悪ではない」モダナイズを成功に導く2つのアプローチ

経済産業省が2018年に公表した「DXレポート」で“2025年の崖”が指摘されて7年が経った。ついに2025年を迎えた今、DXレポート策定に携わった人物は今の日本の状況をどう見ているのか──2025年6月20日、EnterpriseZine編集部主催のオンラインイベント「EnterpriseZine Day 2025 Summer」に登壇したAIST Solutions Vice CTO 和泉憲明氏は、政府と民間企業双方の立場を経験して見えた日本の現状を踏まえ、DXレポートが謳う「競争優位性の確立」を日本企業が実現するための道筋を示した。

DX推進で政府が担うべき役割:バックキャスティング戦略の重要性

経済産業省が2018年に公表した「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開~」で指摘された「2025年の崖」がついにやってきた。和泉氏は当時、経済産業省でこのDXレポートを取りまとめた経験を持つ人物だ。現在は産業技術総合研究所(産総研)100%出資の事業会社であるAIST SolutionsのVice CTOとして、民間企業の立場から日本企業のデジタル変革を支援している。政府と民間企業双方の経験を経た同氏は今、日本のデジタル変革の現状をどう捉えているのだろうか。

同氏はまず、産業振興政策と市場創造の関係について、ドイツの「アウトバーン政策」を例に挙げて説明した。

「ドイツ政府は自国の自動車産業を振興するにあたり、個社へ補助金を直接投入する代わりに、実質速度制限のない高速道路『アウトバーン』を整備することで、自動車メーカー同士が高速走行の安定性を競り合う市場環境を作り出しました。当初は交通事故が多発したこともあり多くの批判を招いたのですが、結果的に今日ではドイツ製自動車が世界の高価格帯自動車市場で競争力を発揮するに至っています」(和泉氏)

この事例から導き出される教訓として、同氏は「政府が担うべき主な役割は個別企業への補助金的な支援ではなく、競争環境となるインフラを整備することにある」と強調する。日本においても同様に、海外諸国と比べて相対的に優れている電力・通信インフラの優位性を生かし、技術の変化を見据えて政策と企業戦略を連携していくことが重要だと訴える。

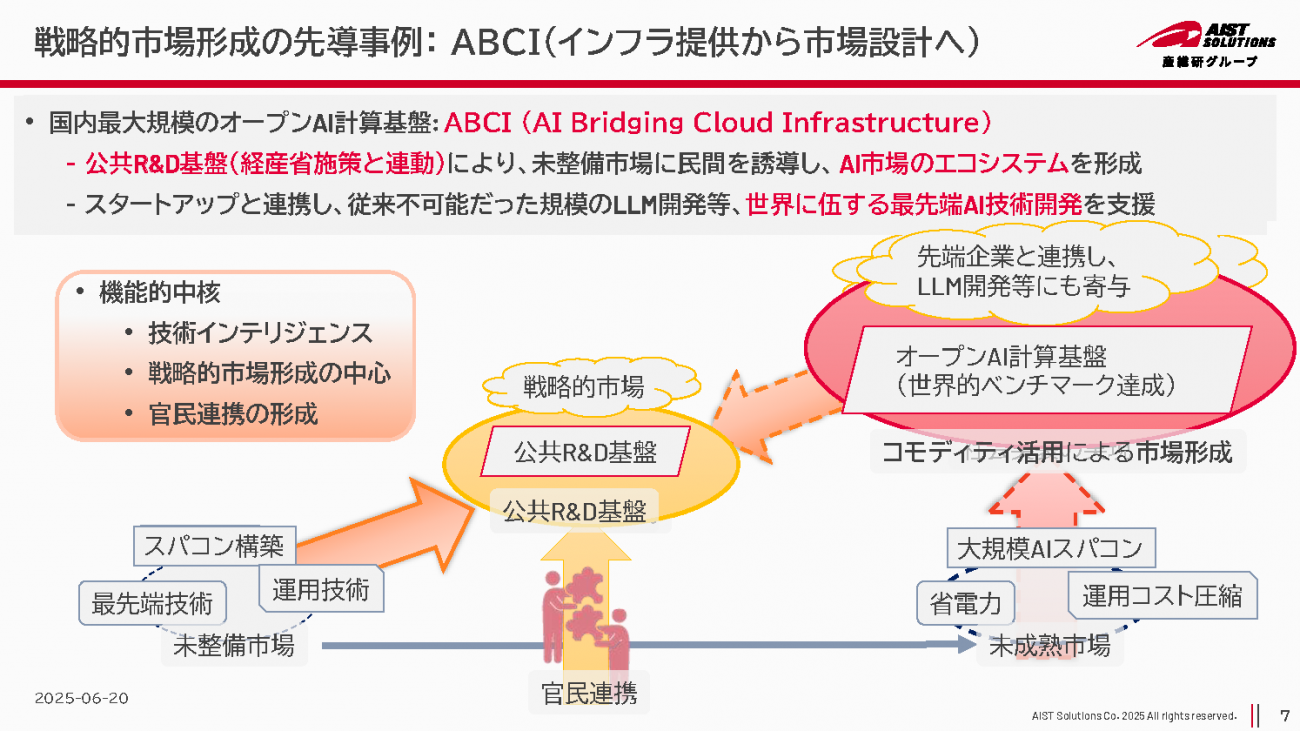

産総研とAIST Solutionsが共同で提供しているAI技術開発用のオープンプラットフォーム「ABCI(AI Bridging Cloud Infrastructure)」は、まさにこうした考えの下に発案されたという。NVIDIAのGPUを搭載するGPUサーバーは現在入手が困難で、かつ高額なコストを要するため、日本企業の手になかなか渡らないのが実情だ。このことが自国のAI開発の足を引っ張っていることに危機感を覚えた産総研グループは、省電力かつ高性能のGPUサーバー基盤を構築した上で、それを市場価格の半額程度であっても日本企業に提供可能な仕組みを構築した。この取り組みにより、さくらインターネットなどへの技術移転を通じて、日本企業がハイパースケーラーと競争できる基盤が形成されたという。

一方で同氏は「技術の積み上げだけでは市場は生まれない」とも指摘。「技術を起点としたフォアキャスティングだけではなく、AIプラットフォームやデータインフラが整備された未来の姿から逆算して、現在取るべきアクションを決定するバックキャスティングの戦略をとることが重要です」と強調する。

この記事は参考になりましたか?

- EnterpriseZine Day 2025 Summer レポート連載記事一覧

-

- 【LIXIL岩﨑氏×JTB黒田氏】基幹システム刷新“真っ只中”のJTCリーダーに学ぶ、成功...

- なぜ日本のDXは社会実装に辿り着かないのか?和泉憲明氏が産官視点で示すITインフラ刷新の「...

- 柔軟な開発か品質の確保か? アジャイル開発を活かせない企業に必要な“テスト自動化×AI”の...

- この記事の著者

-

吉村 哲樹(ヨシムラ テツキ)

早稲田大学政治経済学部卒業後、メーカー系システムインテグレーターにてソフトウェア開発に従事。その後、外資系ソフトウェアベンダーでコンサルタント、IT系Webメディアで編集者を務めた後、現在はフリーライターとして活動中。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア