PKSHA Technology(以下、PKSHA)は2025年11月18日、報道向けの事業戦略説明会を開催した。説明会の前半には同社代表の上野山勝也氏が登壇し、国内外で起こっているAI普及の潮流を紹介した。

上野山勝也氏

オープン戦略をとる中国では「AI×ハードウェア」の社会実装に熱視線

同氏は先日、中国を訪れた際に現地のAIに関する動向をウォッチしてきた。中国はAI産業全体としてオープン戦略をとっており、自国が開発したAIモデルを世界中に広げて「世界中が中国のAIモデルでソフトウェアを作る世界」を目指している。DeepSeekの衝撃は記憶に新しい。

そんな中国だが、実はAI開発のガバナンスは国がトップダウンで行っているのではなく、各省や産業ごとにリーダーシップをとり、産業別のルールを形成して有機的な進化を目指す形をとっているようだ。また、中国全体のAI投資の大部分はロボティクスのようなハードウェアに向いており、フィジカル(物理的)なアプリケーションとしてどう社会実装するかに関心が集まっているのだという。

このように、国や地域ごとにAIに対する捉え方や広がり方、アプリケーションとして社会実装する際の思想や期待が異なるというのが、上野山氏がここ最近様々な場で指摘していることだ。

欧米や中国とは異なる発展、日本で広がっているAIは?

では、日本ではどのようなAIが社会に受け入れられているのだろうか。もっと言えば、日本で流行る、広がるAIとはいったい何だろうか。PKSHAの調査(2025年7月実施)によれば、日本企業でのAIツール利用率は約40%、そのうちAIエージェントを導入しているのはわずか12%ということがわかっている。高い数字ではない。

上野山氏は、「日本では人の仕事を完全に自動化するAIはあまり広がっていない」という見解を述べた。そしてこの背景には、受け入れ側である日本企業の特性が関係しているのではと続ける。

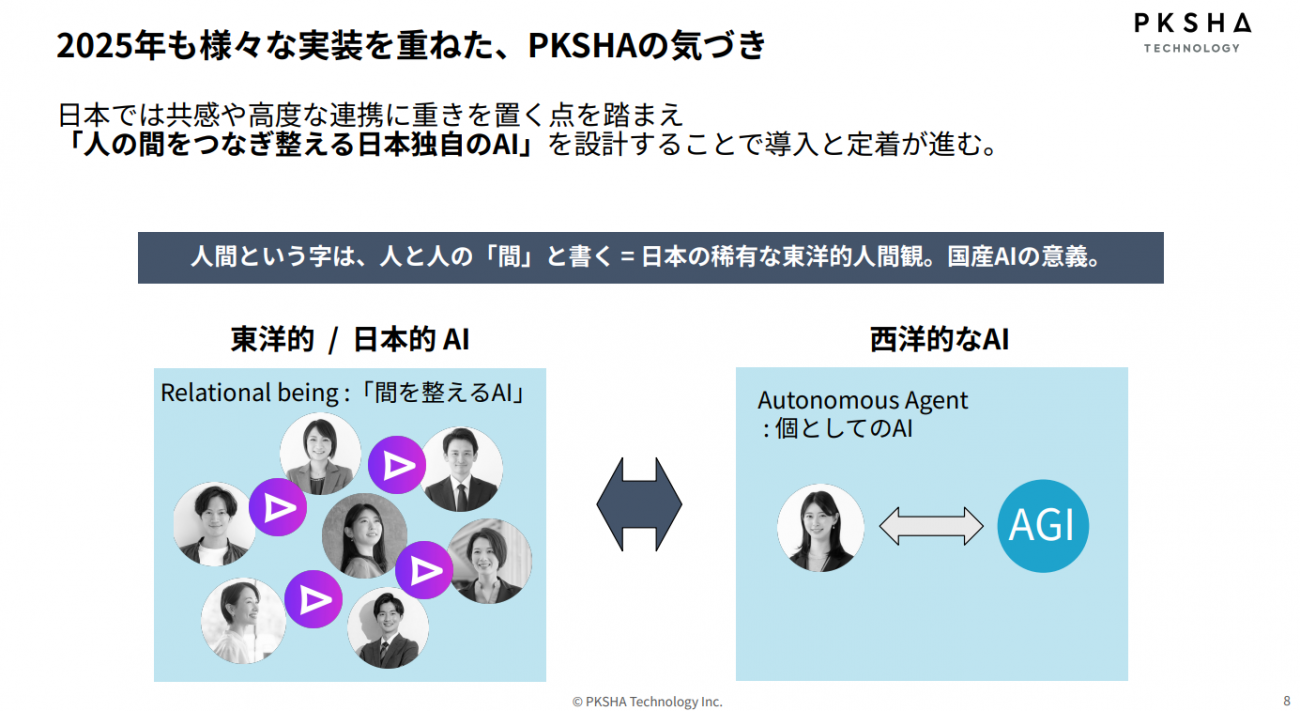

「日本で現状広がっているのは、人を変えるエージェントではなく『人とともに働いたり、人と人との間で動いたりする』エージェントです。たとえば、コンタクトセンターのオペレーターと消費者の間で稼働し、オペレーターの困りごとをAIが解決する。あるいは社内のミーティング中に稼働して、その時出席できなかった人に議事録や要約を転送するなどといった具合に……。こうした気付きを得て感じたのは、AIはその国の文化や人間観みたいなものの映し鏡になるのではないかと」(上野山氏)

実際に各国で広がっているAIを見てみると、米国では「(1つの)独立したスーパーインテリジェンスを作ろう」という考え方が興っている。そして中国では、「(多くの人がひしめく社会を)安定させよう」という願望から、監視AIのような技術を磨く動きが見られる。

「ChatGPTに『チャッピー』というあだ名をつけている人が多いように、日本ではAIを敵視するのではなく、どちらかというとシンパシーや愛着を持っているような人が多いですよね。仕事で使われるAIも、まるでオフィスで自然と隣に座っているような……(中略)。ただ、やはり何か新しいものを組織に迎える時には、そのコミュニティの感覚に合ったものが受け入れられやすいというのが、“言葉を話すソフトウェア”の広がり方にもいえるのではと思います」(上野山氏)

PKSHAも第3の事業の柱としてエージェント・プラットフォームを提供へ

ここまでを踏まえ上野山氏は、PKSHAが国産AIベンダーとして日本に馴染むAIを生み出す大きな責任を背負っていると述べる。また、先述の見解をもとに、人の仕事を置き換えるAIではなく、人と人の間を整えていくAIを提供することが、日本企業へのAIの普及とPKSHAの事業成長にとって重要となる考えを示した。

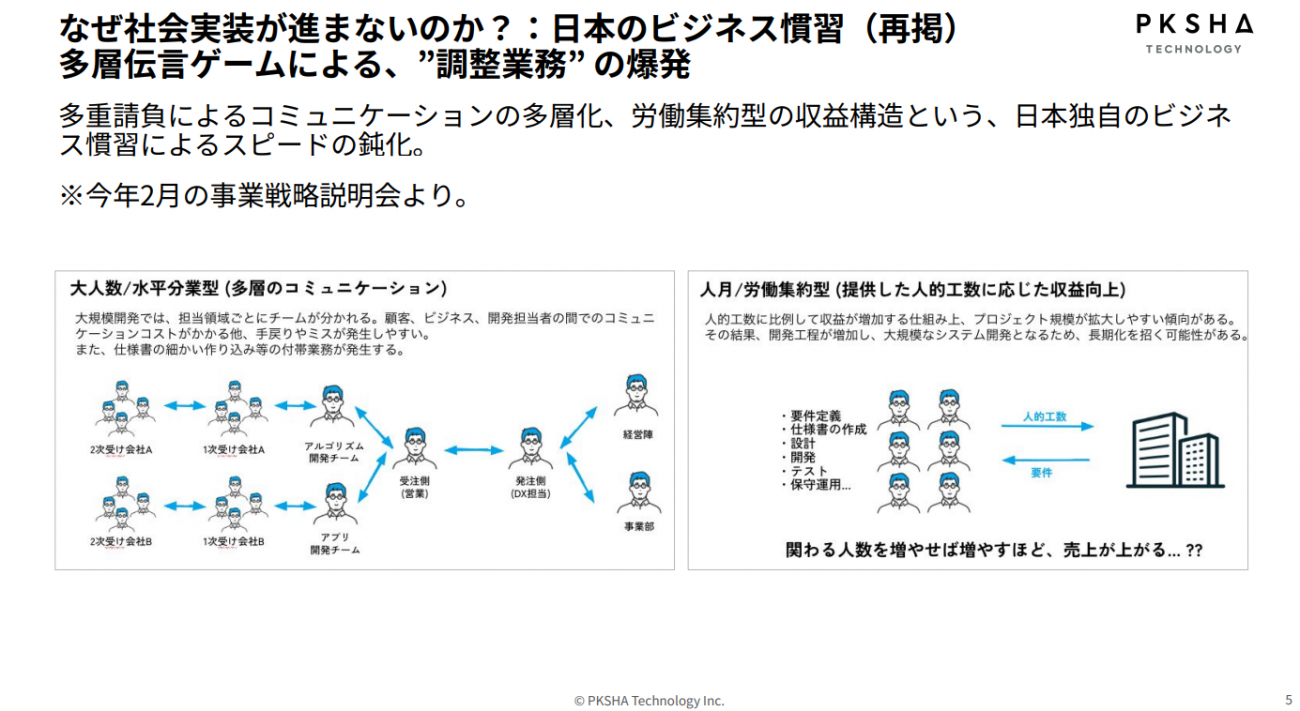

同氏は以前から、日本の組織に蔓延る「多層伝言ゲーム」の課題を指摘している。多重請負によるコミュニケーションの複雑化や、労働集約型の収益構造、日本独自のビジネス習慣によるスピードの鈍化といった課題だ。たとえば大規模な開発プロジェクトでは、開発側とビジネス側、ビジネス側と顧客といったコミュニケーションがそれぞれ分断しており、多大なコミュニケーションコストがかかる。それゆえに、手戻りやミスも発生しやすい。この伝言ゲームの間を整えていくAIというのが、まさに日本で広がっているAIなのだという。

「日本では“間で動くアプリケーション”の部分に作り込みの奥行きがあり、それを作るのが我々が提供する当面の価値なのではないかと考えています」(上野山氏)

たとえば製造業の世界では、職人による熟練技術の継承に危機感が高まっている。ここでもベテランと若手によるコミュニケーションが必要となるが、新たに出てきているケースとして、ベテランのノウハウや知見をAIに吐き出して学習させ、それを知の集大成として会社や若手に託していくような話も広がってきている。

こうした潮流も背景に、同社は既存の「AI Solution」、「AI SaaS」に続き、第3の事業の柱として「AI Powered Worker」を新たに掲げ事業化した。ここまで述べたようなエージェント型のソリューションをプラットフォームとして提供し、人材の能力拡張を実現するという趣旨の事業だ。2024年にPKSHAグループへ参画したHR領域のコンサルティングやアウトソーシングを手掛けるトライアンフ(Triumph)と、今年の8月にグループへの参画を発表した人材のプロシェアリング事業を手掛けるサーキュレーション(Circulation)の知見をこの事業領域で活かし、まずは人事・製造・保険の領域でエージェント型ソリューション展開に注力していくとのことだ。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

名須川 楓太(編集部)(ナスカワ フウタ)

サイバーセキュリティとAI(人工知能)関連を中心に、国内外の最新技術やルールメイキング動向を取材しているほか、DX推進や、企業財務・IRなどのコーポレート領域でも情報を発信。武蔵大学 経済学部 経済学科 卒業。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア