関西の女性ITリーダー40名が集う──紆余曲折を糧にしてきた、りそなデジタル・アイ島田社長のキャリア道

番外編:「Enterprise IT Women's Forum 2025 KANSAI」開催レポート

IT部門の女性リーダーを対象にしたEnterpriseZine編集部主催のカンファレンス「Enterprise IT Women's Forum」が、1月の東京開催での好評を受けて、ついに関西進出。まだ残暑が残る9月2日、ザ・ガーデンオリエンタル・大阪にて開催された「Enterprise IT Women's Forum 2025 KANSAI 」には関西圏を中心に約40名が集結した。基調講演はりそなデジタル・アイ 代表取締役社長の島田律子氏と著者の対談を、ライトニングトークス(以下、LT)には現場で活躍する6名のリーダーが登壇。豪華な登壇者とともに参加者からのリアクションも活発で、大いに盛り上がった本カンファレンスの一部始終をレポートにてお届けする。

「私も驚いた」青天の霹靂だった、大阪転勤と社長就任

基調講演では、りそなデジタル・アイ 代表取締役社長の島田氏が、いかにしてキャリアを切り開いてきたのかが語られた。島田氏はもともとりそなホールディングスでバンキングアプリのアジャイル開発チームを率いており、2024年1月には「酒井真弓の『Enterprise IT Women』訪問記」に登場。そのわずか3ヵ月後、同社と日本IBMの合弁会社である「りそなデジタル・アイ」の社長に抜擢された。

島田氏のキャリアはまさに紆余曲折だ。新卒で入社した山一証券はその年に経営破綻。2003年の「りそなショック」では、男性の多くが会社を去るなか、再建を目指す女性の一人として奮闘した。その後、自ら手を挙げ未知の領域だったITの領域へ。現在は、初の女性社長としてエンジニア組織を率いる。「なぜ自分が社長にアサインされたのかはまったく分からない」と島田氏。ならば、この機会に探っていこう。

* * *

酒井真弓(以下、酒井):2年前に初めてインタビューをさせていただいたとき、島田さんは「りそなグループアプリ」を開発する現場リーダーとして奔走されていました。常にユーザーを思いながら、他のアプリもどんどん使いやすくなっていく中で「日々悶々としながら開発している」と笑う姿が素敵だったのを覚えています。ユーザーの評価が非常に高いんですよね。

島田律子(以下、島田):ありがとうございます。なるべくタップとスクロールを少なくというのを基本に、UI/UXにもこだわっています。また、企業の垣根を越えた共創にも力を入れていて、めぶきフィナンシャルグループをはじめ複数の地方銀行の皆さんに、バンキングアプリの基盤を提供しています。

酒井:それがある日ニュースを見たら、りそなデジタル・アイの社長に。びっくりしました。

島田:私も驚きました(笑)。内示の少し前に「転勤は大丈夫か」と確認はされたものの、2週間前に大阪転勤と伝えられたのです。しかも、りそなデジタル・アイの社長と言われてさらにびっくりしました。

りそなデジタル・アイは、1998年に日本IBMとりそなホールディングスの共同出資で設立された会社です。従業員約330人はほとんどがエンジニア。アプリ開発から融資システム、基盤システム、そしてサイバーセキュリティまで、包括的に担っています。

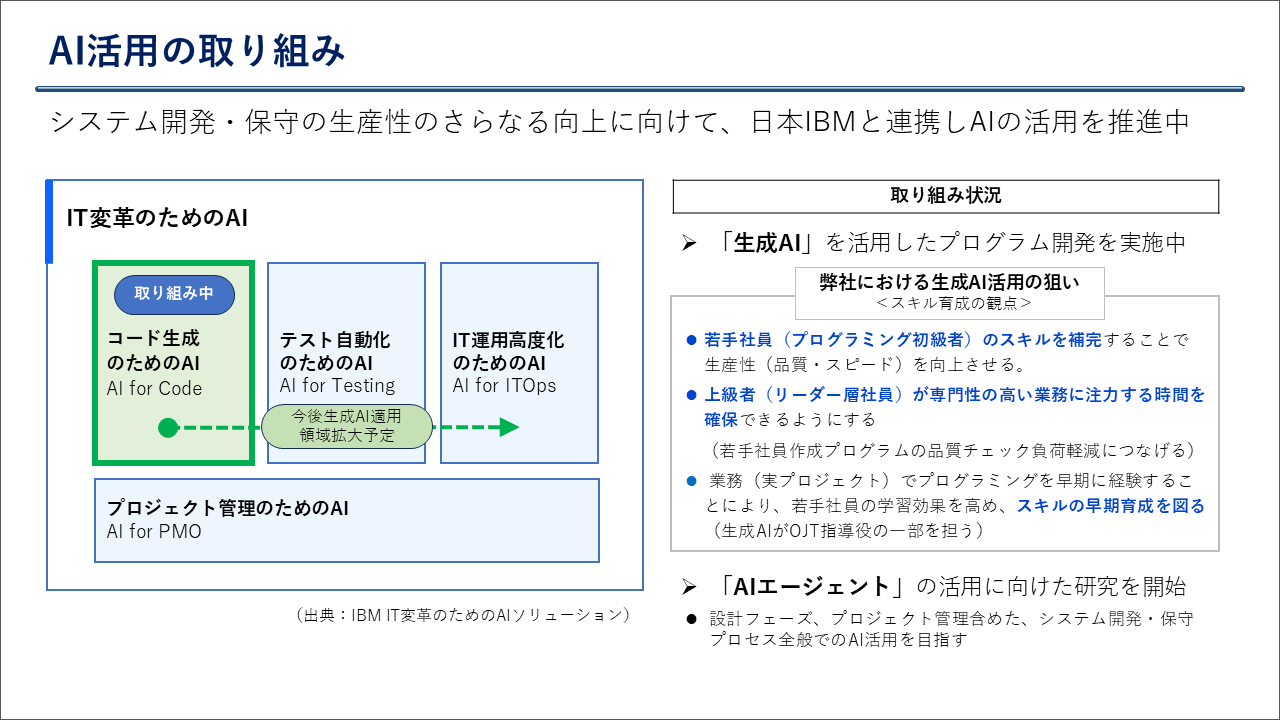

酒井:現場での生成AI活用も始まっているんですね。

島田:開発生産性の向上は急務ということで、日本IBMと連携しながら進めています。まずはコード生成から徐々に始めて、着実に拡大しています。今後は、24時間365日の対応が求められる運用保守にもAIを活用していきたいです。夜中に障害が発生して叩き起こされる大変さはよく分かっています。社員がゆっくり寝られる時間を確保したいですね。

一方で、金融システムなのでやはり慎重になります。セキュリティ対策や倫理の講習も含め、事前準備をしっかりやっています。

30代後半でITにキャリアシフト すべての経験が社長の糧に

酒井:島田さんはもともとIT志望ではなかったんですよね。

島田:そうですね、就職氷河期だったので、入れるところに入ろうという思いの方が強かったです。証券会社に入社したんですけども、その年に経営破綻。「社員は悪くありません」と社長がマスコミの皆さんの前で頭を下げて社員を守ってくれたこともあって、その後、旧あさひ銀行(現:りそな銀行)に入行することができました。当時は新しかったインターネットバンキングの企画推進を担当し、とにかく仕事がおもしろくて仕方がなくて没頭しました。

ただ、キャリアには悩みましたね。企画推進はずっとやっていきたい。でも、それだけでは視野が広がらない気がして、開発もできるようになりたいと思うようになりました。それで、30代後半で手を挙げて、システム部に移ったんです。

酒井:30代後半での新たなチャレンジ。どんなことを得ましたか?

島田:やはりシステムを動かすにあたって、人とのコミュニケーションの大切さですね。そして、全体を俯瞰する力。開発工数やリリース日など全体を見る視野と時間軸が大きくなったと思います。

その後、40代前半でグループリーダーになったのですが、正直想定していませんでした。システム部門での経験はまだ浅く、みんなに教えてもらいながらの私に部下ができるなんて。もちろん決断するのは私。逃げることはしないと決めました。自分一人で抱え込むのではなく、みんなで一緒に考えながらやっていこうと。内示があって、3日で準備し、1週間で引き継ぐという。突然の人事は、金融機関あるあるかもしれません。

その後、ダイバーシティ推進室長に。今思えば、このときに得た知識や経験が今の会社運営に生かされています。

酒井:島田さんは、なぜ自分が社長にアサインされたと思いますか?

島田:そこがまったく分からないんですよね。ただ、男性中心だった経営やシステム開発とは違う、今までにない会社運営を期待されているのかなと思っています。

酒井:たしかに、島田さんは企画もDXも人事やダイバーシティも経験されている、金融機関の中ではきっと新しいタイプですよね。社長として意識していることはありますか?

島田:新しいことに対して否定的なことは言わないということです。AIも私自身が率先して活用していきたいです。社員にも細かいことは言わない。皆さんプロフェッショナルなので、基本的にはお任せしています。

ただ、ちょっと心配な案件は、オンライン会議にこっそりミュートで参加して、「島田さんがいる!」と見つかったことはあります。社員からしたら怖いですよね(笑)

酒井:気づいたら社長がいるのは怖いんですけど、それが島田さんだと思うと全然怖くないです(笑)

島田:風通しの良さは重要だと思っているので、週2~3日は社内を回って社員に話しかけたり、「デュアルディスプレイが欲しい」と言われたり。総務にかけ合うのは私です(笑)

参加者からの質問:「手間抜き」と「欲張り」を勧める

参加者から島田氏に多くの質問が寄せられた。その一部を紹介する。

──人材採用について、学生から選ばれるコツは?

島田:当社は文系・理系問わず採用していますので、研修はしっかり組み立てています。4月から5ヵ月間、チームに入らず研修に専念してもらうのですが、そういった手厚さをアピールしています。

また、会社説明会では学生の皆さんが身近に感じてもらえるように、アプリのことを中心にお話しします。今の学生にとって銀行は、支店や窓口ではなく、スマホの中にあるものなんです。

酒井:すごい時代になりましたね。

島田:本当に。だからこそ分かりやすさを重視して、学生の皆さんの感覚に合わせた説明を心がけています。

──社長と家庭の両立はどうされていますか?

島田:今は大阪で単身赴任ですが、東京に帰ると食事はほぼ主人に作ってもらっています。あとは「手抜き」ではなく「手間抜き」と言うんですけれども、使えるものは何でも使う。食材の配達も選択肢がかなり増えてきましたし、きちんと料理してあるものが冷凍されていて美味しいですよ。

酒井:ちなみに私はガスの元栓を閉めたまま、電子レンジ一本で過ごしています。

島田:私も電子レンジフル活用です。完璧じゃなくていいんです。親御さんが家のことをきちんとされていたりすると、「自分もそうしなきゃ」と思ってしまうかもしれませんが、時間は限られています。手間を抜けるところは抜いてみてください。

──キャリアについて若手にどのようなアドバイスをしていますか?

島田:「欲張りなさい」です。「やりたいことはあるけれど、どれも中途半端になるのが嫌なんです」という悩みもよく聞きます。でも、まずは全部やってみることだと思うんです。やってみて初めて分かることがありますから。うまくいかなかったら比重を変えてみる。仮にキャリアと家庭で悩んだとしたら、何とかして両方手に入れる道を探ってほしいですね。

女性リーダー6名による、情シス現場が抱える課題と乗り越え方

基調講演のあとは、情報システム領域で活躍する女性リーダー6名によるLT。10分ずつという限られた時間ながら、現在進行中の取り組みや奮闘ぶりがシェアされた。

HENNGE:「変わりたい情シス」と「変えたくない現場」に寄り添う導入支援

クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の導入支援を統括する大月香穂氏は、SaaS製品導入で頻発する課題として、情シスと現場の価値観の差を挙げた。

たとえば、脱PPAP対策製品「HENNGE Secure Download」の導入現場。情シスが「セキュリティを徹底したい」一方で、現場からは「運用を変えたくない」「取引先に迷惑をかけたくない」といった声が上がるという。こうしたギャップは事前の課題管理表に載ることが少なく、後にスケジュールの遅延を招く。

この課題に、大月氏らは2つのアプローチを実践している。1つ目は、情シス部門への現実的な落としどころの提案。過去に一気に運用を変えた顧客が、社内から猛反発を受けて設定を元に戻すことになったケースを踏まえ、日本企業特有の現場の声が強いことを考慮した進め方を提案している。

2つ目は、現場のユーザー向けコンテンツの整備だ。従来は情報システム部門向けの資料作成が中心だったが、「ユーザーマニュアルの整備が大変」という声を受け、現在はユーザー向けの分かりやすいコンテンツ作成にも力を入れている。「現場の生の声を生かし、より効果的な導入支援を目指している」と大月氏は語った。

硬直化する“JTC”の挑戦──グローバル化の推進/アンバサダー育成

オムロン:JTCの情シスが“世界で戦える”組織に変わるまで

オムロンのグローバルIT戦略室で人と組織のトランスフォーメーションを担当する工藤英子氏は、「JTC(日本の伝統的企業)のJTC情シスが、どうすれば事業により貢献できるグローバルIT組織に進化できるか」を模索中と話す。

海外売上比率6割のオムロンは、5つの事業体と60を超えるビジネスユニットが個別最適で運営されるサイロ組織だった。情シスの業務といえばネットワークや基幹システムの運用・保守が中心で、DXは遠い世界の話だったという。

変革の契機となったのは2023年度の業績悪化。大規模な構造改革を断行し、情シス組織もグローバルで統合されることになった。そこで工藤氏が直面したのは人材不足の問題。グローバルIT戦略室は当初、上司と工藤氏の2人だけだったが、社内プロモーションと地道なスカウト活動を展開し、6人までメンバーを増やした。

さらにグローバル全6地域からチェンジエージェントを任命し、グローバルなネットワークを構築。現場の課題を収集し、トップマネジメントに提案する仕組みを作った。コミュニケーションの壁には、Teamsの自動翻訳機能で対応。会議でのリアルタイム字幕翻訳も導入し、英語力だけに依存しないコミュニケーションを実現してきた。

最後に、工藤氏は変革のモットーを掲げる。「正しいことを当たり前にやる。忖度文化なんて知りません」「組織の垣根を越えて仲間を作る」「スピーディに実行、ダメならやめればいい」の3つ。きっと参加者の心にも響いたことだろう。

パナソニックIS:62人のアンバサダーとともに320件のお困りごとに対応

パナソニック インフォメーションシステムズの栗岡舞氏は、PX(Panasonic Transformation)の一環として、グループ全社でデータ・テクノロジーの利活用を推進している。データやテクノロジーを利活用できる人材を増やし、支援するため、「PX研修」「PXアンバサダー」「賞金総額500万円の現場PXコンテスト」の3つのワーキンググループを立ち上げた。

アナリティクスソリューション事業部 ユニットリーダー 栗岡舞氏

中でも注目すべきは、PXアンバサダーだ。現場のプロフェッショナルをアンバサダーとして公募し、お困りごとがある部門とマッチングさせる仕組みで、2024年度は62人が活動し、9ヵ月で170件の依頼に対応。5点満点中4.72という高い満足度を獲得した。今年度は既に150件を超える依頼があり、累計320件のお困りごとを解決しているという。

オンラインで情報が届かない課題も感じたため「お出かけアンバサダー」を企画。直接現場に足を運び、対面での相談会を実施した。「現場の悩みを言語化すること自体ハードルが高いので、一緒に画面を見ながら直接相談することで解決できた」と好評ぶりを振り返る。

さらに対応の高位平準化・効率化のため、類似するお困りごとはテンプレート化を進行中。アンバサダーへの「Wish List」制度も導入し、少ない事務局メンバーでの運営を実現している。経営幹部からの表彰制度やアンバサダー同士の横のつながりを作ることで、アンバサダーのモチベーション維持にも配慮している。

「非IT企業」が取り組む内製/生成AI普及と高品質データの担保

エイチ・ツー・オー リテイリング:会議室予約も紙だった会社が取り組む内製化

阪急百貨店、阪神百貨店、イズミヤなど43の事業会社を持つエイチ・ツー・オー リテイリングで、デジタルソリューション開発部長を務める三樹愛氏。2018年の入社当時は、会議室予約も紙で、システム開発は外部ベンダーに丸投げ状態だったという。

IT・デジタル推進グループ デジタルイノベーション室 デジタルソリューション・開発部 部長 三樹愛氏

転機は役員交代による組織変革。2023年にデジタルソリューション開発部を立ち上げ、ノーコード/ローコードツールによる内製化をスタートした。ITリテラシーが高くない会社での挑戦だったが、百貨店販売員から出向してきたメンバーを含む社員5名、業務委託8名の小さなチームで歩み始めた。

最初の成功事例は「走るデパ地下」のキッチンカー業務アプリ。百貨店出身メンバーを中心に、1.5ヵ月で開発。これが口コミで広がり、グループ各社から依頼が殺到するようになった。

現在は社員16名、業務委託40名の大所帯に成長。外部研修や勉強会、開発ブログを習慣化するなど、スキルアップに余念がない。独自のオンボーディングプログラムも実施している。「今後もAIなど新たなテクノロジーを活用して進化していきたい」と三樹氏は意気込んだ。

ダイハツ工業(前渋氏):入社1年弱のひよっこが挑む、全社への生成AI展開

ダイハツ工業で生成AI活用を推進する前渋貴子氏。実は2024年10月入社の「ひよっこ」だが、全社員が生成AIを駆使する組織をつくるという大きな目標を掲げている。

同社はセキュリティレベルの異なる2種類の生成AI利用環境を展開している。機密情報を扱える「D-AI-hatsu Assistant」と、一般公開情報のみ入力・検索が可能なChatGPTおよびCopilotのグループで、多様な業務に対応している。

展開にはリテラシー教育を徹底。全社員向けの説明会に加えて、役員に対しては前渋氏のチームメンバーが直接1on1でハンズオンを実施し、自分事として理解してもらう取り組みを行っている。現在では、社用PCを持つ社員の約4割が定期的に利用し、全部署で活用されるまでに広がった。さらにRAGやAIエージェントといった最新技術も導入。文書作成、翻訳、チャットボット、日程調整の効率化を実現している。

順風満帆に見えるが、課題も多いという。「生成AIを使う人と使わない人の二極化」「効果の可視化が困難」「RAG用データの整備不足」「複雑な業務フローのAIエージェント化」など、前渋氏は率直に悩みを明かした。「同じ悩みを持つ方、絶賛取り組み中の方、解決した方、ぜひお話したいです」と会場参加者に呼びかけた。

ダイハツ工業(井山氏):ものづくり15年の開発現場出身者が語る、データマネジメント

同じくダイハツ工業でデータマネジメントを担当する井山佳与氏は入社15年目で、キャリアの大部分をものづくりの現場で過ごしてきた。当時は、ITと言えば「使わせてもらうもの」という感覚。「パソコンの動きが遅い」と不満を言ったこともあったそうだが、今は利用者側から様々な意見を受ける側に回ったと笑う。

井山氏がデータマネジメントの重要性を痛感したのは、自分が扱っているデータに対し、データの出所や処理内容、データ品質などについて自信をもって語れず、「正しいデータ」と上司に伝えられなかった体験からだという。「正しい仕事をするには、正しいデータを使わなければならない」と井山氏。

目指すのは「必要な人が、必要な時に、必要なデータを使いやすい形で得られる環境」だ。データを探さないことを理想とし、現場の人がタイムリーに適切なアクションを取れる仕組みづくりに注力している。

井山氏は自身の困り事を振り返り、データ探し、利用許可の確認、前処理作業に時間を取られ、本来の分析や仮説立案に集中できない問題を指摘。「マクロが組めたら強者」だった現場から、属人化しない持続可能なデータ活用基盤の構築を目指している。

「データの品質にこだわる。質の悪いものを食べたくないのと同じ」と井山氏。料理に例えた分かりやすい説明で、データの出どころ、品質担保、使い方の明確化の重要性を説いた。現場出身者だからこそ語れる、データマネジメントの必要性だった。

本カンファレンスは、HENNGE株式会社の協賛で開催しました!

HENNGE株式会社は、女性ITリーダーの活躍を応援したいという本カンファレンスの趣旨に賛同し、協賛しました。さらに当日は、「成功」「喜び」といった花言葉をもつ花を集めた特製のブーケが、HENNGEのオリジナルリボンを付けて参加者にプレゼントされました。

HENNGEよりプレゼントされた特製ブーケとともに記念撮影

この記事は参考になりましたか?

提供:HENNGE株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです 企画・制作 株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア