SAP移行で一度は失敗した丸紅、プロジェクト中断からの『展開パッケージ』戦略でV字回復を遂げた舞台裏

「SAP NOW AI Tour Tokyo & JSUG Conference」/丸紅講演レポート

総合商社の丸紅が進める大規模なSAP S/4HANA Cloud移行プロジェクトが注目を集めている。従来のオールインワンシステムから脱却し、3つのシステムに分割する戦略的刷新を推進。海外26拠点への段階的展開では、当初計画で直面した「業務移行の壁」を乗り越えるため、プロジェクト手法を大幅に見直した。今回は「Fit to Standard戦略」「ユーザーエンゲージメント戦略」「展開手法の確立」の3つの工夫を通じて、アドオンを3,500本から200本へと大幅削減しながら、クリーンコアを実現した同社の取り組みを解説する。

オールインワンから個別最適へ、3つに分けて進める基幹システムの刷新

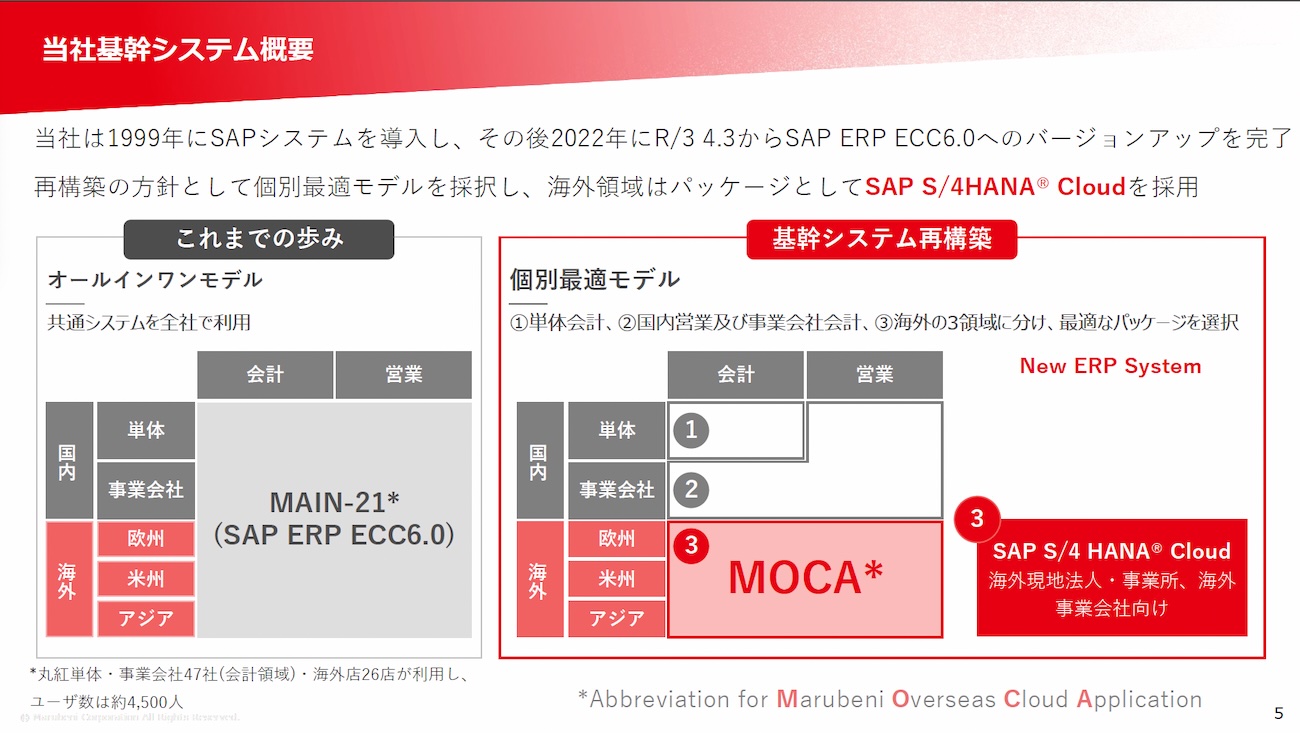

丸紅は1999年に基幹システム構築でSAP R/3を導入し、2022年のSAP ECC 6.0へのバージョンアップを経て、基幹システムの刷新を進めている。旧システム「MAIN-21」は、丸紅本体、国内の事業会社47社、海外の26拠点が利用する規模のもので、ユーザー数は4,500人超、業務システムでは社内最大規模のものになる。稼働までに構築したアドオンは3500本であった。ECC 6.0へのバージョンアップは、長年R/3を使い続けてきたため、一足飛びにSAP S/4HANA Cloudに移行することが難しかったためだ。

ECC 6.0へのバージョンアップでは、新規でシステム構築ができるほどの非常に大きなコストがかかり、「このままではまずい。今後の方針を見直そう」となったと、橘高氏は当時を振り返る。その反省で、自分たちで管理できるサイズにしようと考えた結果、従来のオールインワンモデルから、「1. 単体会計」「2. 国内営業および事業会社会計」「3. 海外」の3つに分け、それぞれで最適なパッケージを選択することに決めた。

最初に着手したのが2番の移行で、国産ERPパッケージのGRANDITを採用し、2023年10月に化学品部門での稼働開始を経て、2025年7月に食料部門での稼働開始、現在は2025年11月の機械部門での稼働開始に向けて導入を進めている。その後は、10数社の国内事業会社への展開が控える。同時並行で進めているのが、後述する3番で、SAP S/4HANA Cloudを採用した。残る1番は製品選定中で、最終候補は2つに絞られた状況だ。

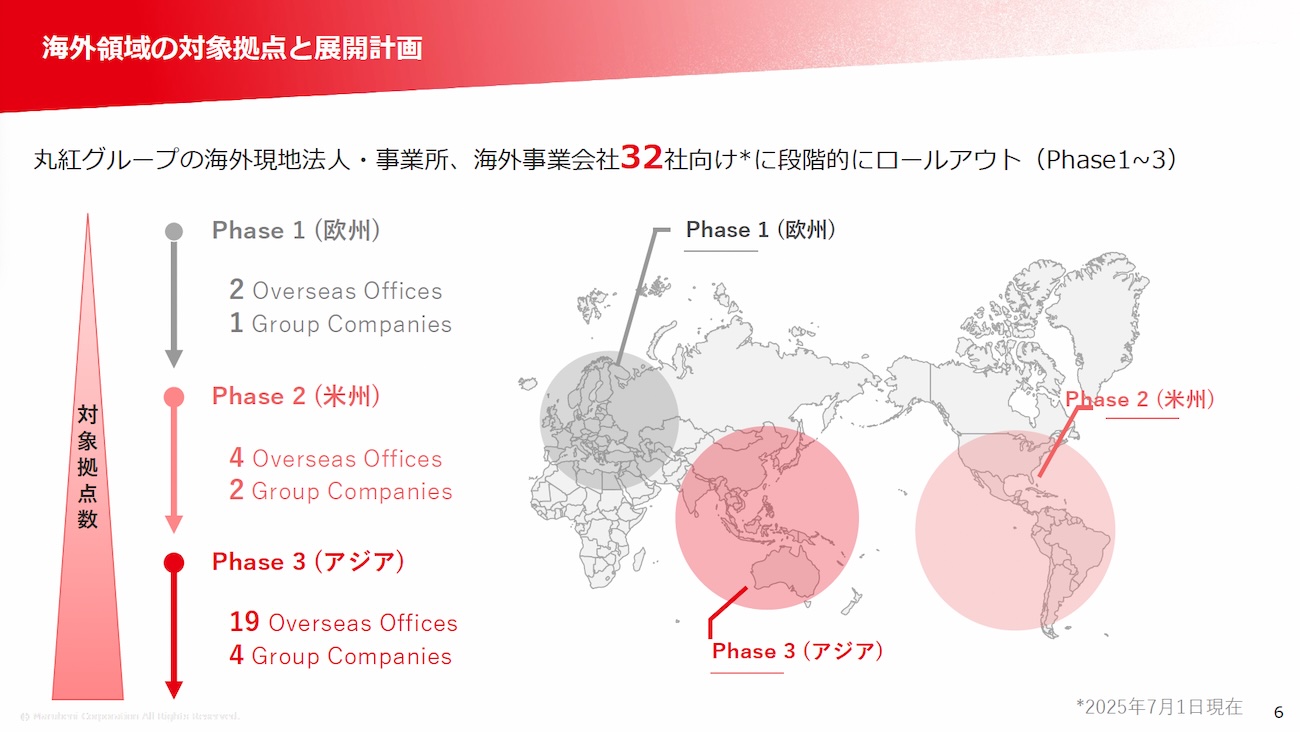

3番の海外システムは、MOCA(Marubeni Overseas Cloud Application)と呼ばれ、フェーズ1で欧州、フェーズ2で米州、フェーズ3でアジアと段階的に展開する計画を進めている。欧州展開のフェーズ1は2022年1月から始まり、2023年10月に本番稼働に漕ぎ着けることができた。しかも、従来のようなFit & Gap分析で発見したギャップをアドオンで対応するのではなく、業務をSAPが標準とするベストプラクティスに合わせるFit to Standardに挑戦し、成功させている。

結果、旧システムでは3500本もあったアドオンを200本にまで減らすことに成功している。橘高氏は、「この200本もほとんどがインターフェースと夜間バッチに関連するもので、クリーンコアを実現できた」と初期の成果を説明した。フェーズ1の欧州以降、2025年8月時点でフェーズ2の北米展開が完了し、中南米とフェーズ3のアジアへの展開が控える。

フェーズ1でFit to Standardは達成できたが反省も

一見すると、海外へのSAP S/4HANA Cloudの展開計画は、順風満帆に進んでいる。Fit to Standardを徹底できたことは素晴らしい成果だ。ところが、欧州での運用が始まった途端、ユーザーからの問い合わせ、仕様変更依頼への対応に忙殺される事態となった。「既存システム(MAIN-21)をベースにした業務から、新システム(MOCA)をベースにした業務への変更では『業務移行の壁』が生じる。これに対するユーザーへのケアが不足していた」と、橘高氏は原因を分析した。

変化への対応には時間がかかる。「なぜ旧システムではできていたことが新システムではできないのか」と、大勢のユーザーが不満をぶつけるので、サポート体制がパンクしてしまった。鎮静化のためにプロジェクトメンバーを増員し、数ヵ月にわたりユーザー1人ひとりに対し、つきっきりでサポートし、混乱は収束できた。しかし、同じやり方でフェーズ2以降の展開ができるのか。そこで、丸紅はフェーズ1全体を振り返る反省会を実施し、フェーズ2以降の中断を決断した。

プロジェクト再開にあたって重視したのが、現行業務の分析である。フェーズ1では、プロジェクトの効率を考慮し、ユーザー全員ではなく各拠点の代表者のみとしていた。「キックオフ後、ユーザー代表者ごとに承認を得ながら新システムの機能検証を進めたが、稼働後にプロジェクトに参加していないユーザーが新システムを操作すると、違和感がある。当然のことながら、ユーザー代表者がすべてを知っているわけではない。自分は良いと思って承認したまでで、他のユーザーから文句を言われても困ってしまう。結局、ユーザー1人ひとりの現行業務のすべてを対象に、MOCAを使うと業務がどう変わるかを把握できていなかった」と橘高氏は述べ、展開計画を見直したとした。

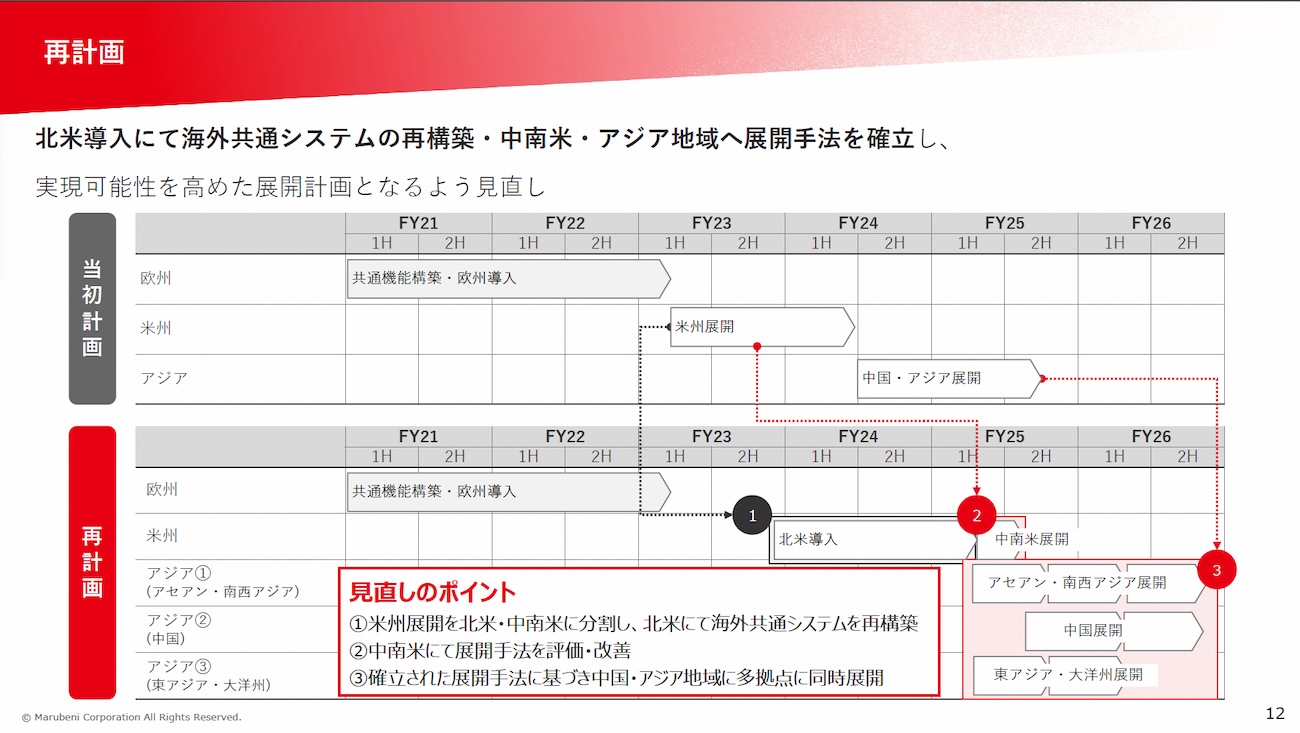

新しい計画の柱が「1. Fit to Standard戦略の見直し」「2. ユーザーエンゲージメント戦略の見直し」「3. 展開手法の確立」の3つで、見直し後のスケジュールのポイントは、以下の3つになる。

- フェーズ2の米州展開を北米・中南米の2つに分割し、北米にて海外共通システムを再構築

- 北米にて確立した展開手法を、中南米展開で評価・改善

- 確立した展開手法をアジア地域の多拠点で同時展開

スケジュールは後ろ倒しになったものの、若手メンバーにとっては、当初の計画以上の経験を積める配置になった。たとえば、北米展開では、語学力の高い若手6名を抜擢し、その全員で展開したが、2025年8月からの中南米展開ではチームを2つに分ける。さらにその先のアジア展開では、6つのプロジェクトを若手6名が1つずつ受け持ち、同時並行で2026年度中の完了を目指している。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

冨永 裕子(トミナガ ユウコ)

IT調査会社(ITR、IDC Japan)で、エンタープライズIT分野におけるソフトウエアの調査プロジェクトを担当する。その傍らITコンサルタントとして、ユーザー企業を対象としたITマネジメント領域を中心としたコンサルティングプロジェクトを経験。現在はフリーランスのITアナリスト兼ITコンサルタン...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア