地域格差が歴然の自治体DXで大分県が奮闘するワケ──県+18市町村の会議に“潜入”で見えた成功要因

#4:大分県 | 「オール大分」で立ち向かう

総務省は都道府県による市町村のDX支援を求めているが、その難易度は非常に高い。一方、大分県は県主導で全18市町村が定期的に集まって共同目標の設定や進捗管理を行うなど精力的に活動しており、その成果もあって同県は「都道府県別にみた基礎自治体のDX進捗状況」(日本総研)で堂々の第3位である(他の上位はすべて大都市圏)。本稿では、大分県の事例を通じて市町村支援の在り方について考察する。

“東海道新幹線沿い都府県”が並ぶDX偏差値上位に大分県が食い込む

広域自治体(都道府県)は基礎自治体(市町村)を支援する──。これはデジタル化・DXに限らず、あらゆる分野において県庁職員に刷り込まれたDNAであり、その意識と実践が日本の地方自治体の緊密な構造(ガバナンス)を支えてきた。しかし、デジタル化・DXの分野では、この数年間、実際に各都道府県が市町村を支援してみて「これは難しい」と感じているはずである。特に地方の小規模自治体ではデジタル人材の確保が困難であり、いわゆる「ひとり情シス」の自治体も少なくない。

総務省では、こういった現状を踏まえ、2025年3月に公開した『自治体DX全体手順書【第 4.0 版】』において「都道府県と市区町村の連携による推進体制の構築」を強調している。その対策としては「都道府県による専門人材プールの構築」を強く推奨。広島県や福島県の具体事例を挙げながら、進め方などについて詳細に解説している。

一方、地方では、都道府県といえども高度なデジタル人材の確保は困難であり、人材プールの構築は難易度が高いと言わざるを得ない。そもそも高度専門人材の多くは首都圏近郊に居住しており、UIJターン人材を個別に勧誘してやっと1名確保できたといった具合ではないだろうか。そのような状況の下、本稿では大分県による市町村へのDX支援の事例を取り上げたい。

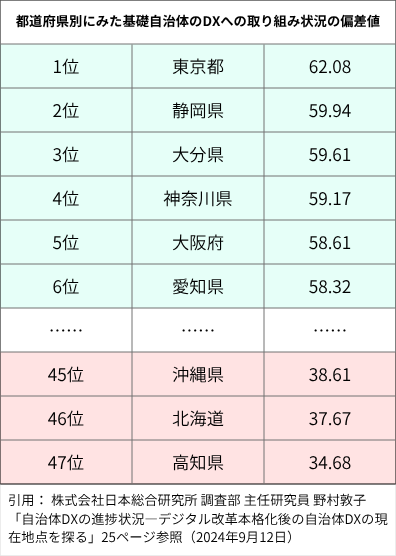

2024年9月に日本総研が公表した「都道府県別にみた基礎自治体のDXへの取り組み状況の偏差値[1]」によると、大分県は堂々の第3位である。上位の顔ぶれを見ると、1位は東京都、2位は静岡県、3位は大分県、4位は神奈川県、5位は大阪府、6位は愛知県であり、大分県を除くとすべて東海道新幹線沿いの都府県が並ぶ。本連載の1回目でも述べたが、DX推進は大都市圏の方が地理的に有利な側面がある。それはランキングの下位を見ても明らかであり、45位が沖縄県、46位が北海道、47位が高知県だった。それゆえ、大分県の第3位は傑出した成果であると言え、何か構造的な理由があると考えるのが適切である。そして事実、大分県では、着実に市町村へのDX支援を進めているのだ。

編集部にて作成

本稿では、大分県 総務部デジタル政策課の安部祐介氏(デジタル政策監)と吉永昌功氏(主幹)の2名にその取り組みについてインタビューして話を聞くとともに、筆者が大分県庁での行政DX推進会議に参加して感じた所感も踏まえ、今後の都道府県による市町村支援の在り方について考察する。

[1] 株式会社日本総合研究所 調査部 主任研究員 野村敦子「自治体DXの進捗状況―デジタル改革本格化後の自治体DXの現在地点を探る」25ページ参照(2024年9月12日)

CXOの知事を筆頭に、全市町村が集まる会議体を設置

大分県は人口約108万人、市町村数は18と非常に少ない。結論から言えば、この市町村数の少なさがデジタル化・DXの自治体支援にとって有利に働いている。

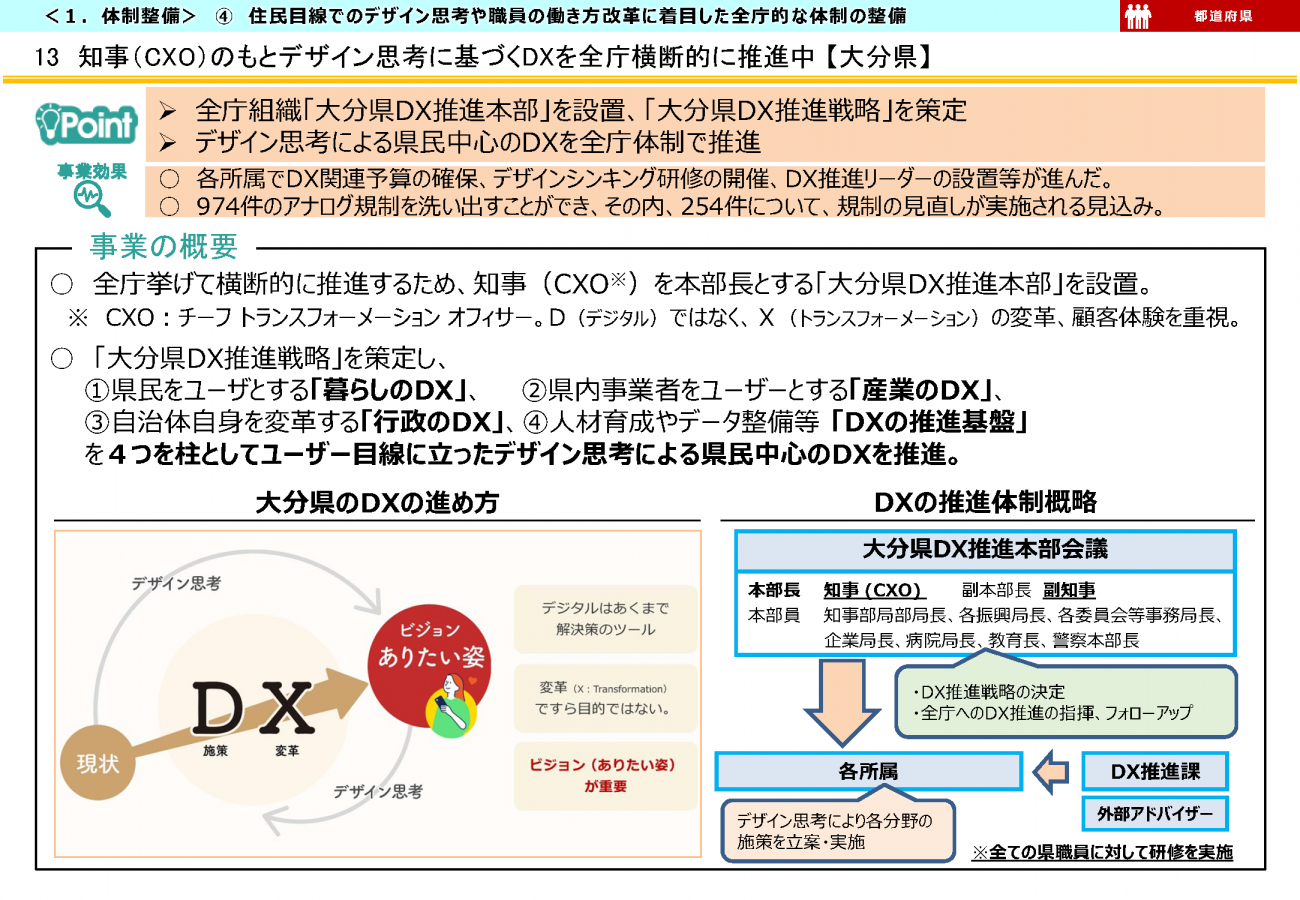

県のデジタル化・DXの体制としては、知事がCXO(大分県はCIO/CDOではなく、チーフ トランスフォーメーション オフィサーという役割を設定している)に就任しており、また今年度、総務担当副知事(CIO)を議長とする「デジタル政策推進会議」を新たに立ち上げ、知事・副知事の強いリーダーシップのもと、全庁一丸での取り組みを開始した。「知事や副知事はデジタル化・DXに非常に理解があってリーダーシップもあり、我々は非常に助かっている」と安部氏は言う。

引用:総務省 地域DXポータルサイト「自治体DX事例:大分県」

[クリックすると拡大します]

その大分県では、デジタル化・DX推進のために、副市町村長クラスを対象にした「市町村行政DX推進会議」と、担当所属長クラスを対象にした「市町村行政DX推進会議 作業部会」を数ヵ月に1回の頻度で開催している。副市町村長クラスが出る会議は事実上承認の場であるが、担当所属長クラスの会議は論議の場だという。

作業部会では、行政手続の電子化、公金収納のキャッシュレス対応、施設のオンライン予約対応など様々な施策に関する共同目標の設定や進捗管理、情報交換などが行われており、県全体で取り組める施策がないかといった論議も行われる。

最初にインタビューした時点では、以上の話を聞いても筆者はピンとこなかった。この程度のことは、しっかりした都道府県ならばどこでもやっているからだ。もっと核心が知りたいとの欲求から、筆者はその会議にオブザーブ参加したいとお願いした。

「それならば、本会よりも作業部会の方が良いでしょう。様々なことが忌憚なく論議されています」と吉永氏。お言葉に甘えて、後日作業部会へ参加することになった。

この記事は参考になりましたか?

- 【デジタル人材育成学会・角田仁会長が解き明かす!】DX先進自治体の「組織変革」のカギ連載記事一覧

-

- 東京郊外のベッドタウン昭島市、人口約11万人の「中規模自治体」の強みを活かしてDXに挑戦

- 福井県が実践する“内発的動機”を引き出す意識改革──職員が携帯する「5つのクレド」の体現で...

- 地域格差が歴然の自治体DXで大分県が奮闘するワケ──県+18市町村の会議に“潜入”で見えた...

- この記事の著者

-

角田 仁(ツノダ ヒトシ)

1989年に東京海上火災保険に入社。主にIT部門においてIT戦略の企画業務を担当する。2015年からは東京海上のIT企画部参与(部長)および東京海上日動システムズ執行役員。2019年、博士号取得を機に30年間務めた東京海上を退職して大学教員へ転じ、名古屋経済大学教授や千葉工業大学教授を歴任した。現在...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア