3層アーキテクチャとHCIのいいとこ取り、デル・テクノロジーズによるAI時代の「次世代インフラ」とは

柔軟性とシンプルさを両立させる「分離型インフラストラクチャ」に優位性

クラウドやAIが当然の時代でも、オンプレミスに最適な環境を“シンプルかつ迅速”に導入し、運用効率を高めていくことは依然として重要なテーマだ。これまでの3層アーキテクチャとHCIでは、柔軟性とシンプルさがトレードオフの関係にあったが、デル・テクノロジーズでは“分離型”インフラストラクチャで柔軟性とシンプルさを両立させる「Dell Private Cloud」を提供することで課題解消を狙う。では、同ソリューションのポイントはどこなのか。コンポーネントや特徴について、デル・テクノロジーズ 市川基夫氏が解説する。

AI時代のITインフラストラクチャに求められる「効率性」とは

いわゆる「AIインフラ」を導入している300社を対象にした調査[1]によると、「AIインフラを選択する際、組織にとって最も重要な要素は」に対する回答で最も多いのは「高性能なコンピューティング能力」(42%)となった。これは当然の結果と頷ける。

そこに続くのは「導入の容易さと既存インフラとの統合」「データガバナンス、セキュリティ」(どちらも39%)。それ以外にも「実装・管理における自動化とオーケストレーション」(36%)「管理とメンテナンスの容易さ」(32%)が上位を占める。デル・テクノロジーズ 市川氏は「いかに導入時および導入後の管理性、ガバナンスが重要なのかが理解できる調査結果です」と話す。

クラウドプラットフォーム ソリューションズ アドバイザリ システムズ エンジニア 市川基夫氏

他にも、ワークロードをパブリッククラウドからプライベートクラウドに戻すことを計画しているという声もあれば、適切なデータ管理を重要視する担当者も少なくないようだ。つまり、AIやクラウドが不可欠な時代といえども、いかにオンプレミスを含めて最適な環境を負担なく、運用まで見据えた形で構築できるか求められていることがわかる結果だ。

昨今、企業内データは爆発的に増加しており、エネルギー価格の急騰による消費電力の抑制、管理タスクの工数削減など、ITインフラの運用にかかるプレッシャーはますます高まっている。そのためIT部門は、どれだけ“効率性”の高いテクノロジーを採用できるかを念頭に置くべきだという。

では、ITインフラに求められる効率性とは何か。導入プロセスを自動化するような効率性もあれば、ソフトウェアやファームウェアを無停止でアップグレードできるなど、運用ライフサイクルにおける効率性もあるだろう。他にも、データの保存コスト、物理的なスペースの削減など、さまざまな効率性が考えられる。

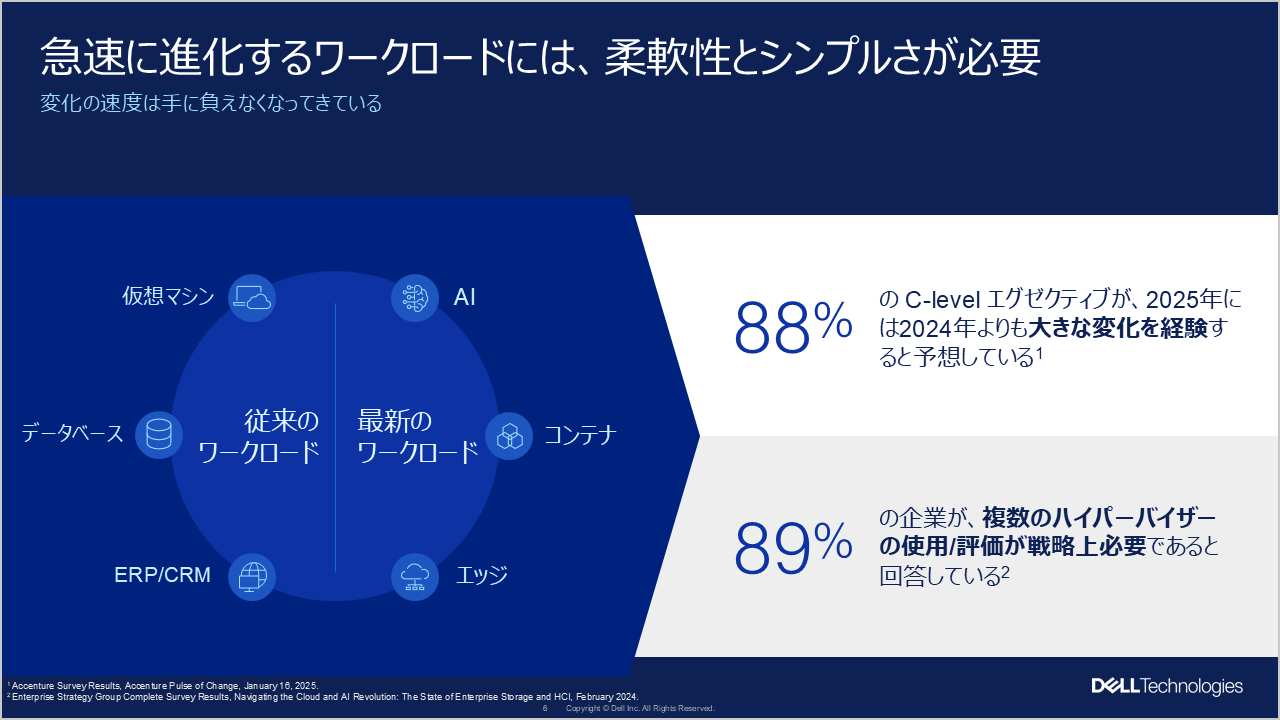

その上で、忘れてはならないのが「ワークロードの効率性」だ。仮想マシン(VM)やデータベース、ERP、CRMといったワークロードは、AI時代にも依然として残っていく。こうした従来からのワークロードに加えて、AIやコンテナなどの“モダンな”ワークロードも急激に増えている。市川氏は「企業の競争力を維持するためには、多種多様なワークロードを管理する能力が必要です。たとえば、複数のハイパーバイザやコンテナ環境を利用・評価することも欠かせません」と話す。

そうなると1つのハイパーバイザに縛られることなく、ベンダーロックインを回避しながら仮想マシンやコンテナ、ベアメタルを管理し、かつシステムがサイロ化しないように“一貫性のある”データ層を設けることが重要だ。市川氏は「効率性はもちろん、従来のワークロードと最新のワークロードが混在していくことを考えたとき、シンプルかつ柔軟なアーキテクチャである点も重要です」と説明する。

[画像クリックで拡大]

[1] 出典:Mike Leone「Simplifying and Optimizing AI Deployments With Integrated, AI-optimized Infrastructure」(TechTarget, 2024)

3層アーキテクチャ? HCI? 最適解は、いいとこ取りの「Dell Private Cloud」

ここからはより具体的に考えてみよう。ITインフラを選択するとき、3層アーキテクチャ(3Tier)で柔軟性をとるか、HCI(ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ)でシンプルさをとるか、ある種のトレードオフを迫られることも少なくない。

3層アーキテクチャは、コンピュートとストレージが分離している構成のため、柔軟なスケーリング性能はもちろん、効率的にリソースを利用でき、ベンダーロックインも回避しやすいという優位性がある。一方、HCIはサーバーとストレージが一体型となっているため構築が容易であり、バージョンアップの自動化といったライフサイクル管理機能、単一ベンダーから購入するためにサポート窓口が集約されるなど、それぞれにメリットがあるだろう。当然ながら、デメリットはその裏返しだ。3層アーキテクチャでは複雑性を残してしまい、HCIでは柔軟性に欠けてしまう。

こうした課題を解決するための方策として、デル・テクノロジーズが提供するのは「Dell Private Cloud」だ。アプライアンス並のシンプルな導入プロセス、柔軟なリソース構成を可能とする点が特長であり、同社が提唱する「分離型インフラストラクチャ(Disaggregated Infrastructure)」を採用している。コンピュート、ストレージ、ネットワークのリソースをプール化(統合的に仮想化)することで、独立したスケーリング設定が可能なため、過剰なプロビジョニングやコストを抑制できる。また、ベンダーロックインを回避できるため、将来的に増えていく多種多様なワークロードにも対応可能だ。

[画像クリックで拡大]

Dell Private Cloudは、主に「Dell PowerEdge」サーバーと「Dell PowerStore」ストレージからなる。そして、これらのハードウェアはSaaS型監視ツール「Dell AIOps」を通じてモニタリングされるため、脆弱性の発見やコンプライアンス違反の検知など、インフラの可用性も担保できる。

Dell Private Cloudのベースとなるのがオーケストレーションツール「Dell Automation Platform」だ。これにより、VMware、Red Hat OpenShift Virtualization、Nutanix AHVなどのハイパーバイザを用いることでシンプルで迅速な導入や運用の自動化など、HCIさながらの優位性も享受できるという。なお、このときにはサードパーティ製のクラウドOSライセンスを持ちこみ可能だ。VMwareならば、Broadcom社のELA契約をDell Private Cloudで使用できるため、顧客の投資の保護を実現する。

Dell Private Cloudの使い勝手についても、順を追って見てみよう。まずは、ゼロトラスト、ゼロタッチプロビジョニングを活用しオンボーディングを自動化する。つまり設置して結線するだけで、自動的にDell Automation Platformでハードウェアを検知し、インベントリにコンピュートとストレージリソースを組み込んでくれる。

続くプロビジョニングでは、ブループリントのカタログ画面から検証済み設定テンプレートを用いることで、たとえばVMwareを構築したいときには、VMware vSphereという項目を選択してノード数やストレージリソースや認証情報などの必要情報を設定するだけで、サーバーノードへのESXのインストール、vSphereクラスタ作成、ストレージからのデータ領域の切り出し、サーバーマウントなどの構成作業を短時間で自動的に実施する。その後の管理タスクについては、Dell Automation Platformではなく、vSphere環境ならばvCenterなどがプラグイン化されているため、慣れ親しんだ管理ツールから実施することができる。

さらにソフトウェア(ハイパーバイザ)構成の変更・廃止も容易だ。たとえば、運用しているVMware基盤が不要になれば、利用中のインフラリソースを廃止・返却できる。あるいは特定のノードを切り離し、別のハイパーバイザ環境で再利用したければ、そのリソースをデコミットすることでインベントリに戻すことも可能だ。

「こうした仕組みであれば、横並びに同じサイズのインフラストラクチャを置くことなく、スムーズなクラウドスタック間の移行もできます。今後は、さまざまなオープンエコシステムのソリューション(Kubernetesのコンテナ環境やパブリッククラウドとの連携など)もDell Private Cloudで利用できるよう、カタログを順次拡大していく予定です」(市川氏)

Dell Private Cloudを支える「Dell PowerStore」 最新機能のメリットも享受できる

先述したようにワークロードが多様化するにつれて、サイロ化させないためにも共通のデータ層が重要になる。たとえば、ストレージ領域の多くはブロックストレージを想定するかもしれないが、コンテナ環境においては、永続ストレージ領域にNFS(Network File System)が求められるケースも少なくない。つまりデータ層は、ワークロードや接続性を選ばない“オールラウンドな”ストレージを前提として、信頼性と柔軟性も担保しなければならない。

その点、Dell Private Cloudに用いられるDell PowerStore(今後、他製品にも拡充予定)は、2020年にリリースされて以来、フラグシップ機として根強い支持を受けてきたオールフラッシュ・アレイ・ストレージだ。直近5年間だけでもFortune 500企業の90%以上に導入されており、既に3万以上のノード数、8エクサバイト以上の出荷容量を誇る。

「製品機能だけではなく、常に最新技術を継続利用できるための仕組みがあり、高いデータ削減効果はもちろん、AIアシスト機能による使いやすさも特長の製品です」と市川氏。信頼性やレジリエンスといった観点を含めて、常に進化を続けている製品だと力説する。

[画像クリックで拡大]

Dell PowerStoreでは、データ削減率 5:1(5分の1)を保証(購入すれば、無条件で適用される)しているとして、市川氏は「たとえば、削減可能な100TBのデータがDell PowerStoreに格納された場合、20TBにまでデータを削減することを保証します。これはデータ削減機能が高度だからこそ成せるものです」と述べる。

また、全世界に導入されたDell PowerStoreのテレメトリー情報を分析することで、問題となる箇所や要因を予測して、AIが顕在化する前に推奨アクションを提示したり、デル・テクノロジーズへの問い合わせを自動作成したりと、よりプロアクティブな課題解決が可能だという。

さらに目玉とも言えるのは、ランサムウェア検出機能だ。Index Engines社の「CyberSense」というソリューションとの連携で実現した同機能は、CyberSenseのAIラーニングエンジンを活用してデータの異常性、ランサムウェア攻撃を特定することで、攻撃を受ける前のクリーンなデータに容易かつ確実に復旧可能だという。

最後に話をDell Private Cloudに戻そう。今回は、ハイパーバイザ環境を簡単に導入し、運用効率も向上できる点を中心に取りあげたが、今後はDell AI FactoryやDell NativeEdgeなどのソリューションにサポートを広げていくことで、AI時代の次世代アーキテクチャにより相応しい進化を遂げていくという。

「AI時代に求められる『次世代ITインフラストラクチャ』には、柔軟性とシンプルさが不可欠です。これらは相反するものですが、実現することが求められています。そこで、われわれが提唱するのは分離型アーキテクチャであり、『Dell Private Cloud with Dell Automation Platform』なのです」(市川氏)

この記事は参考になりましたか?

提供:デル・テクノロジーズ株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです 企画・制作 株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア