国産SaaS連合が示したERPの「オフロード」という選択肢 SAPの“2027年問題”を解決できるか

「ERPは身軽に、周辺はSaaSで」 セゾンテクノロジーが主導する“モダン化アライアンス”

多くの日本企業が「2025年の崖」や「SAPの2027年問題」という課題に直面し、レガシーとなった基幹システムの刷新を迫られている。複雑なアドオン開発に縛られて肥大化したERPから、いかにして脱却すべきか。その有力な解として、セゾンテクノロジーが主導する国産SaaSベンダーとの「ERPモダン化アライアンス」が始動した。iPaaS(Integration Platform as a Service)の「HULFT Square」を中核に、ERPのコア機能はそのまま、日本固有の業務要件をSaaSに「オフロード(切り出し)」する。この「ポストモダンERP」の考え方は、企業の俊敏性を高める一方、システム全体の設計が複雑化するリスクもともなう。そして、この新たなアプローチの成否の鍵を握るSIerの役割も考察した。

国産SaaS連合による「オフロード」という新たな選択肢

セゾンテクノロジーが中心となり進めるERPモダン化アライアンスは、国産SaaSベンダーが一堂に会し、ERPのモダナイズに向けて連携を強化するものだ。この取り組みは、SAP ERPユーザーのマイグレーションを主な対象とする。ERP本体のアドオンを極小化し、各業務領域の機能はウイングアーク1st、エイトレッド、サイボウズといった国産SaaSで補完。HULFT Squareを介してそれらを疎結合で連携させ、ERPのモダナイズを共同で推進する。

クレスコ・イー・ソリューション株式会社 代表取締役社長 後藤聡氏

株式会社セゾンテクノロジー 取締役常務執行役員 営業本部長 石田誠司氏

株式会社エイトレッド 代表取締役社長 岡本康広氏

サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 清田和敏氏

この取り組みの根幹には、「『オフロード』という考え方がある」と語るのは、セゾンテクノロジーの石田誠司氏だ。これはERPを将来にわたって有効活用するために必要とされるアドオン開発を極小化し、将来のバージョンアップを容易にすることを指す。入出力などの日本固有の処理は、国産SaaSソリューションに任せる方針だ。

これにより、ERPの継続的な利用にともなうバージョンアップの課題や、日本固有の商習慣への対応、自社特有のカスタマイズによるコスト増大といった課題を解決する。今回のアライアンスは、このような業務課題を国産メーカー各社との連携により、ワンストップで解決することを目指す。

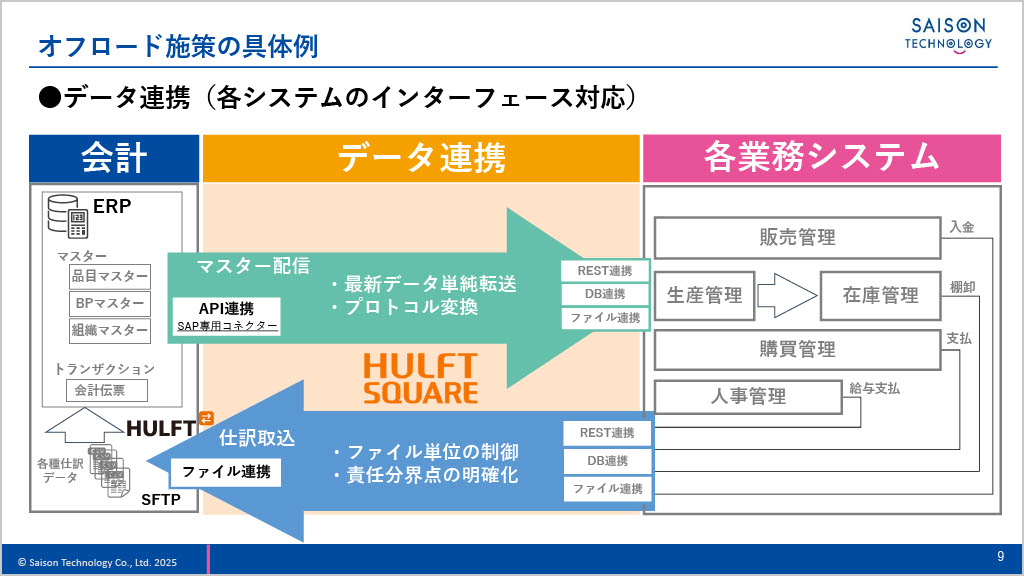

オフロード施策の具体的な適用範囲は多岐にわたる。各業務システム間でのデータ連携やインターフェース対応はもちろん、承認フロー、使い慣れた入力画面、専用伝票、データ分析・可視化などもオフロードの対象だ。特に日本固有の商習慣に対応する点では、伝票処理における捺印文化、マスター登録や見積登録、外字変換、文字コード変換、2バイト対応、和暦/西暦変換、チェーンストアや取引先様式への対応、ExcelライクなUI/UXといった細やかな要件も挙げられる。

[画像クリックで拡大]

iPaaS「HULFT Square」がつなぐ、“疎結合”アーキテクチャの威力

ERPモダン化アライアンスでは、iPaaSの導入でオフロードの優位性が発揮されるとしている。iPaaSの特徴であるシステム間の疎結合により、ワークフロー、帳票、入力画面、データ分析・可視化といった基幹システム周辺とのシステム連携工数を短縮でき、既存の経費精算、人事・給与管理、タレントマネジメント、会計管理、電子契約、オフィスサプライなど、多様な外部SaaSソリューションとERPの連携も容易になる。

セゾンテクノロジーはHULFT SquareでSAPへの接続コネクタを提供し、2025年秋にはOData(Open Data Protocol)接続コネクタを順次リリースする予定だ。HULFT Squareは、SAP S/4HANA(SAP Cloud ERP)と、ウイングアーク1st(BI/DWH、帳票)、エイトレッド(ワークフロー)、サイボウズ(業務アプリケーション/kintone)といった各社のSaaSを連携させる共通連携基盤としての役割を担う。

[画像クリックで拡大]

たとえば、HULFT SquareがSAPの購買情報からテーブルレイアウトをそのまま抽出し、データ蓄積・準備を行う。Dr.Sum CloudやMotionBoard CloudのようなBI/DWHツールで可視化・集計を行い、経営層向けのダッシュボードを作成することで、購買状況をリアルタイムに把握できる。

他にもAgileWorksのようなワークフローシステムで売上修正伝票を申請・承認し、HULFT Squareが売上修正伝票からデータを抽出してSAPに連携。ワークフローを“業務のハブ”として活用し、マスター登録・修正や例外処理など、ERPと連携したさまざまな承認フローを柔軟に構築することも考えられる。

この記事は参考になりましたか?

- この記事の著者

-

谷川 耕一(タニカワ コウイチ)

EnterpriseZine/DB Online チーフキュレーターかつてAI、エキスパートシステムが流行っていたころに、開発エンジニアとしてIT業界に。その後UNIXの専門雑誌の編集者を経て、外資系ソフトウェアベンダーの製品マーケティング、広告、広報などの業務を経験。現在はフリーランスのITジャーナリスト...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア