8月7日(米国時間)、OpenAIがGPT-5を発表しました。個人が体感するAIの性能進化は驚くほど速く、わずか数ヵ月ごとに新たな能力や機能が解禁される時代です。一方で、企業活動がその進化スピードに追いついているかというと、答えは「否」でしょう。 確かに、便利になったAIツールを個々人が既存業務の効率化に取り入れるケースは増えています。しかし、それはあくまで「今の仕事を速くする」レベルにとどまり、企業全体でAIを次の一手として戦略に組み込み、組織や事業モデルを変革するところまでは至っていない企業が大多数です。Salesforceが展開するAgentforceのように、業務文脈を理解し自律的に動作することを目指すAIが登場しても、それを活かせる組織構造・データ基盤・責任設計が欠けていれば、その力は十分に発揮されません。本稿では「なぜ多くの企業が生成AIを次の一手にできないのか」を、組織構造とAI活用の視点から掘り下げます。

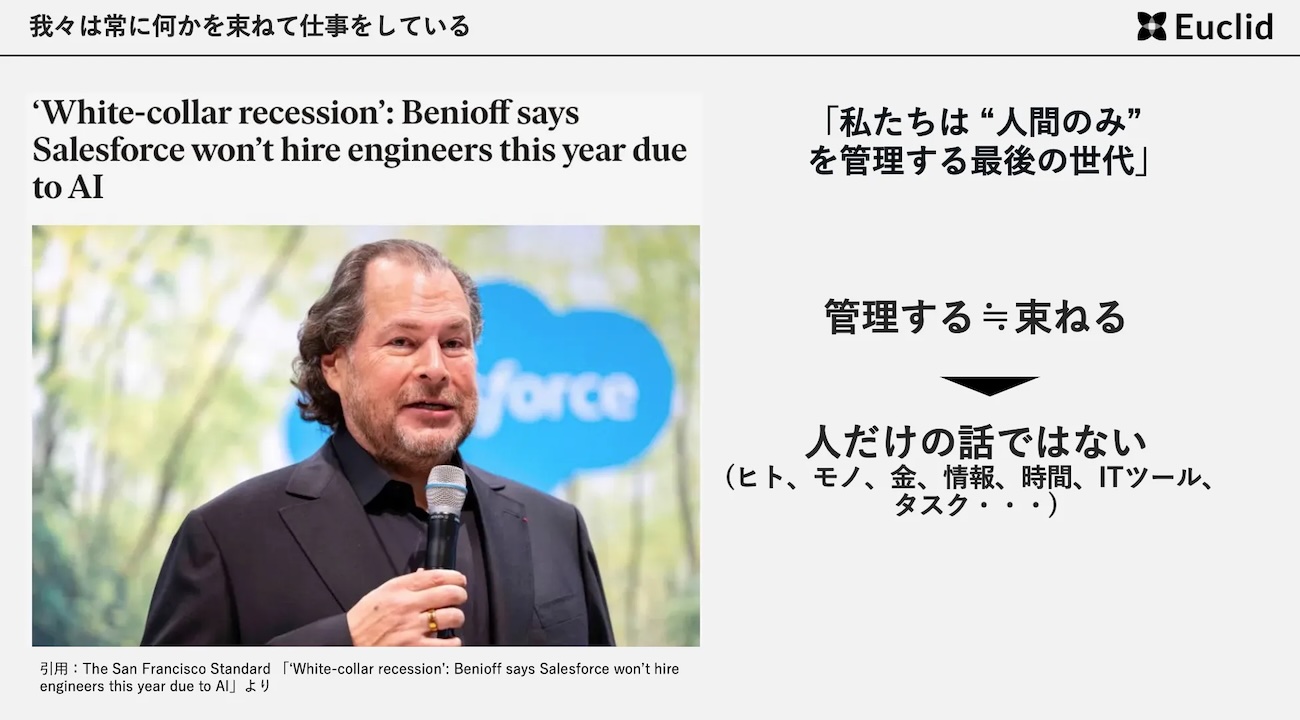

我々は人間だけを管理する最後の世代(マーク・ベニオフ)

米Salesforce CEOのマーク・ベニオフ氏は、「我々は人間だけを管理する最後の世代だ」と語りました。[※1]

この発言は、単なるテクノロジーの未来予測ではなく、企業経営の本質的な変化を示唆しています。「人間だけでなく、人間を管理するようにAIも管理する時代が来る」ということです。ここでいう「管理される人間」という言葉の解像度をもう1段掘り下げると、企業内で働く「労働者」のニュアンスを含みます。

企業活動は本質的に「束ねる」行為の連続です。

- 作業者は道具や情報を束ねてタスクを遂行する

- 管理者は複数の作業者やプロセスを束ねて成果をまとめる

- 経営者は組織全体を束ねて方向性を決める

近年の生成AIやMCP(Model Context Protocol)、A2A(Agent-to-Agent)といった技術の進展により、AIは単なる作業者の代替にとどまらず、複数のITツールや業務プロセスを束ねる存在、つまりエージェント(Agent)として機能し始めています。

企業においてAIを「複数のAIやツールだけでなく、人すらも束ねる存在」として組み込むビジョンを持つことこそ、本当の意味でAIを次の1手として活用することになるのでしょう。

逆に、この発想がなければAI活用は個々のタスク効率化止まりになり、短期的な成果は出ても新しい付加価値創出にはつながりません。

[※1] Salesforce記事:https://www.salesforce.com/news/press-releases/2025/06/23/agentforce-3-announcement/

なぜ企業のAI活用は個人レベルを超えられないのか?

AI活用を考える上で、私はIT業界出身の方に伝わりやすい表現として「クライアントサイドのAI」と「サーバーサイドのAI」を区別して捉えています。(エッジとクラウドという比較でも良いかもしれません)

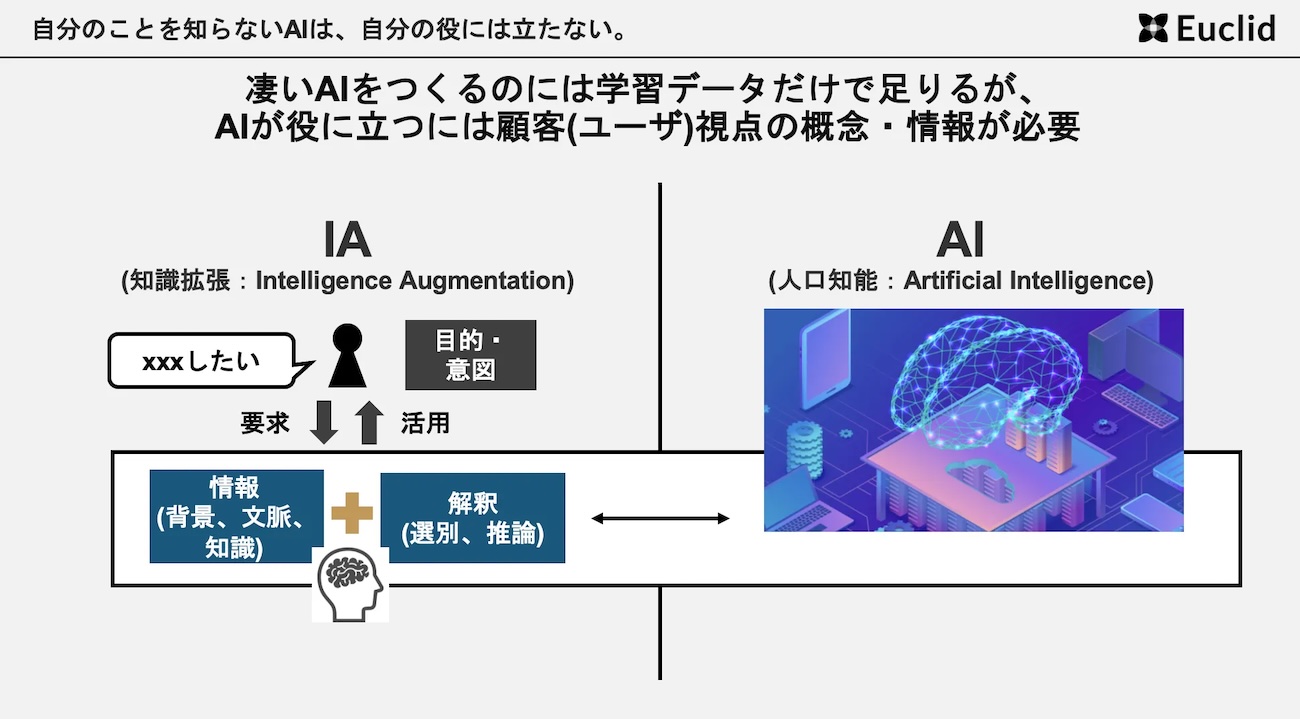

これは、下図のIA(Intelligence Augmentation:知識拡張)とAI(Artificial Intelligence:人工知能)の関係にも通じます。

- クライアントサイドAI=目的や意図を持つ側に密接に接続し、その文脈を理解して動くAI

- サーバサイドAI=ChatGPTやGeminiのように、外部からのリクエストを処理し応答するLLMサービス

弱いAIを劇的に強化する「文脈の力」とは

たとえば、私は妻と会話する際に「これをあれしといて」などと指示語だけで会話を成立させることがありますし、小さな娘が「あー」といえば口に苺を放り投げてやることができます。これが可能なのは、応答する側に対して、依頼側の欲するコンテキスト(文脈)が共有されているからです。

最新のGPT-5モデルの推論能力も素晴らしいものがあります。しかし、本来ならば、娘が食べたがっているものを大層な演算処理で言い当てる必要はないはずです。マシンリソースと電気代をかけずとも親が持つコンテキスト情報に、すでに答えが含まれているからです。

このように、どんなに高度でもユーザの文脈を知らない弱いAIを強化するのがクライアントサイドで動作するAIサービスの役割です。自社ならではの情報源を蓄積してLLMに渡し、より的確な回答を生成する手法としてRAG(Retrieval Augmented Generation)というワードが注目されてきましたが、RAGもその1つと言えるでしょう。

ここでポイントとなるのが、企業のAI活用における「クライアント」は、従業員個人単位ではなく「異なる役割を担う人やAIの集団」であるということです。

集団の連続的活動をサポートするAIは、個々人の目的と単一の作業や質問に答えるだけでなく、集団の達成のために文脈・背景・制約条件を理解して動作する必要がでてきます。

最新のAIモデルを単に企業で内製したアプリケーションからAPI経由で利用するだけでは、仕組みとして未熟です。

この記事は参考になりましたか?

- 成果を生み出すためのSalesforce運用連載記事一覧

-

- ビジネスオペレーション(BizOps)で戦略を実現する— DXの“消化不良”を越えて、変化...

- GPT-5時代に『次の一手』を踏めない企業の課題とは── SalesforceのAgent...

- SalesforceなどのCRMが『使えないデータの墓場』になる理由──AI時代に解決すべ...

- この記事の著者

-

佐伯 葉介(サエキヨウスケ)

株式会社ユークリッド代表。SCSK、フレクト、セールスフォース・ジャパンを経て、2019年にリゾルバを創業。2023年にミガロホールディングス(東証プライム)へ売却。著書『成果を生み出すためのSalesforce運用ガイド』(技術評論社)。一般社団法人BizOps協会エキスパート。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア