データベースのクローニング、全て見せます:Oracle Databaseのコピー運用をAppSyncで全自動化

XtremIOの強みの一つにインラインデータ重複排除がある。開発用や分析用にデータをコピーするとき、重複分はストレージ容量をとらずにすむ。さらにAppSyncを使えばコピー後のマウントやデータベースインスタンスとして起動するまで自動化できる。EMCジャパン システムエンジニア Oracleスペシャリスト 三浦真氏がデモで披露する。

-

- Page 1

-

Title:デモンストレーション「Oracleデータベースの運用がこれだけ簡単になる」

Speaker:三浦真(EMCジャパン システムエンジニア Oracleスペシャリスト

XtremIOにはインラインデータ重複排除(バーチャルコピー)がある。ただコピーする分には差分がないので追加で使用する容量はなく、あっというまにコピーが終わる。とはいえコピー対象がデータベースであれば、コピー後にサーバーにマウントし、インスタンスとして立ち上げるといった作業が別途発生する。Dell EMCの「AppSync」というツールを用いるとコピーからデータベースのインスタンスとして起動するまでの一連の処理が全て自動化できる。

一般的にOracle Databaseのデータを別の仮想サーバーにコピーして、別のOracle Databaseのインスタンスとして起動するまでの作業を確認しておこう。まずはOracle Databaseをコマンドでバックアップモードにする(任意)。次にストレージにてコピーを作成し、サーバーとマッピングを行う。仮想サーバー(VMware)を用いるのであれば、ESXの操作、仮想サーバーにディスク追加も必要になる。さらにマウント先のサーバーでマウントし、Oracle Databaseのリネームやリカバリを行い、ようやくインスタンスとして起動することができる。AppSyncがあれば、この一連の操作を全て自動化できる。

デモ環境はデータベースサーバーが「ORA-XIO」、そのストレージにXtremIOを使用している。ほかに一連の操作を実行するAppSyncサーバー、データのコピー先となるマウントサーバー「ORA-MNT」がある。

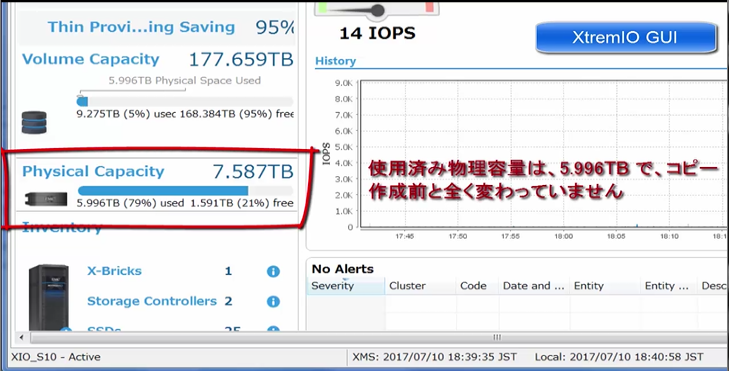

処理前に各サーバーの状態を確認しよう。XtremIOの管理画面から「Physical Capacity(物理容量)」を確認する。7.587TB利用可能のうち、5.996TB(79%)をすでに利用している。残り約2割しかない状況だ。三浦氏は「それでも性能は変わりません」と念を押す。

データベースサーバー上で、Oracle Databaseのプロセスが稼働しているか確認し、マウントサーバーではまだデータベース用のボリュームがマウントされておらず、Oracle Databaseのプロセスが稼働していないのを確認しておく。

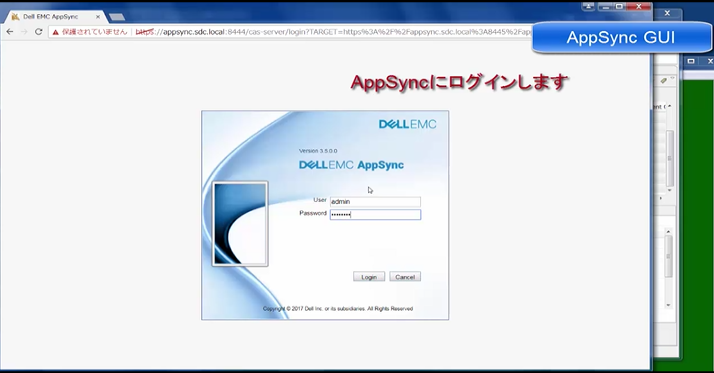

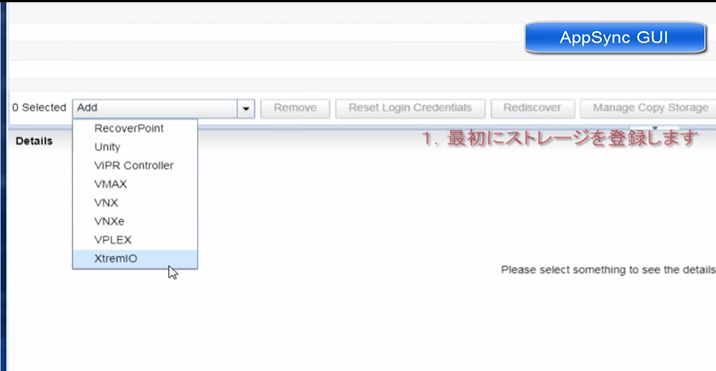

AppSyncはWebブラウザからログインする。今回は初期設定から行う。初期設定で行うことはストレージ登録、vCenter Server登録、データベースサーバーとマウントサーバーの登録となる。最初のストレージ登録はOracle Databaseで利用しているストレージの登録となり、XtremIOを選ぶ。3つ目のデータベースサーバーとマウントサーバーはAppSyncのクライアントとなるため、プラグインのインストールが必要になる。AppSyncでは登録と同時にプラグインをプッシュインストールできる。

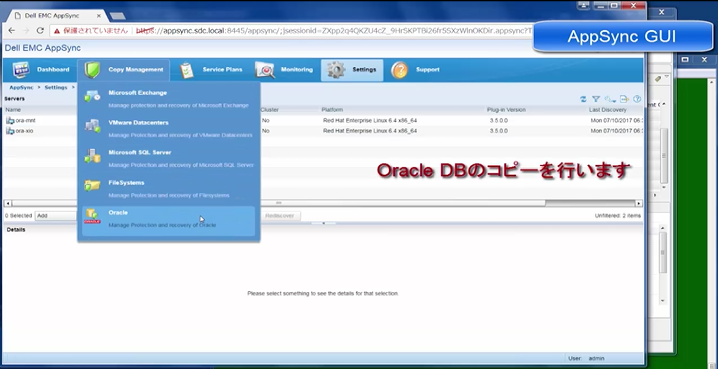

ここからデータベースのクローニングだ。AppSyncから[Copy Management]-[Oracle]を選ぶ。先にデータベースサーバーを登録したため、稼働中のデータベースはプラグインにより自動的に検出される。

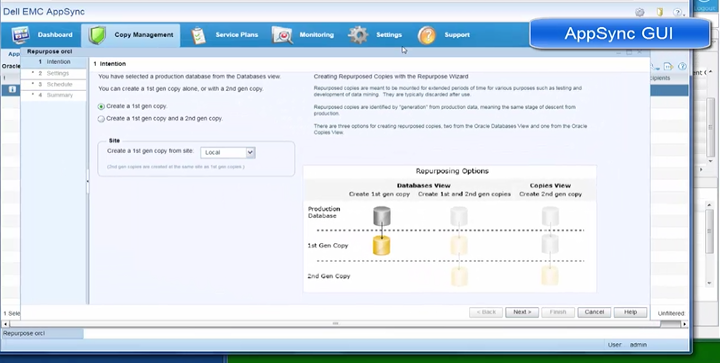

稼働中のデータベース一覧からデータベースを選択し、画面下にある[Repurpose(転用)]-[Create Repurpose]を選択する。今回は1世代のみのコピーを作成するため[Create a 1st gen copy]を選択し、画面下の[Next]をクリックする。

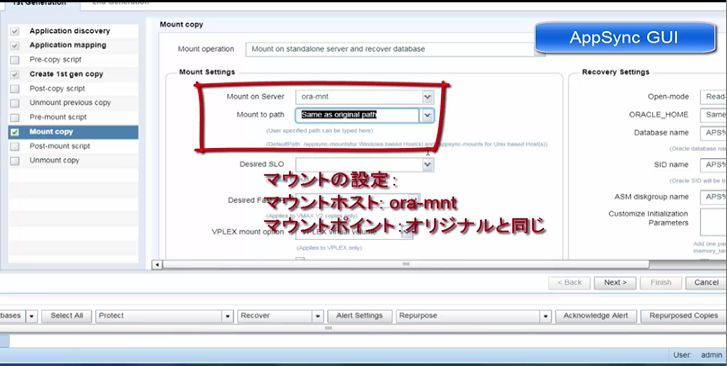

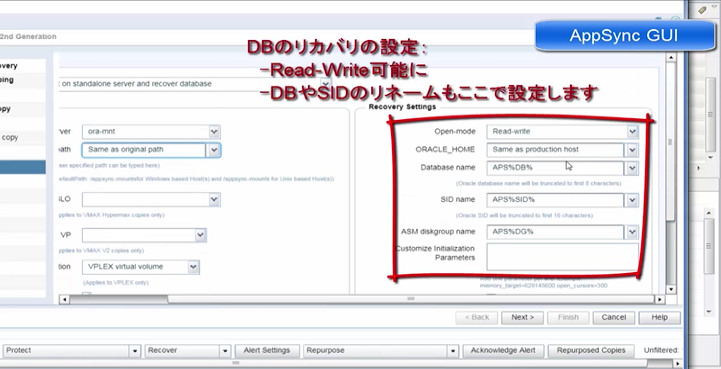

今回はコピーしたデータベースはマウント先にマウントし、データベースのリカバリを行うため、画面左で[Mount copy]にチェックし、「Mount operation」では[Mount on Standalone server and recover database]を選びマウントの設定を行う。さらに画面右にあるデータベースのリカバリに関する設定も行う。ここまでできたら[Next]をクリックする。

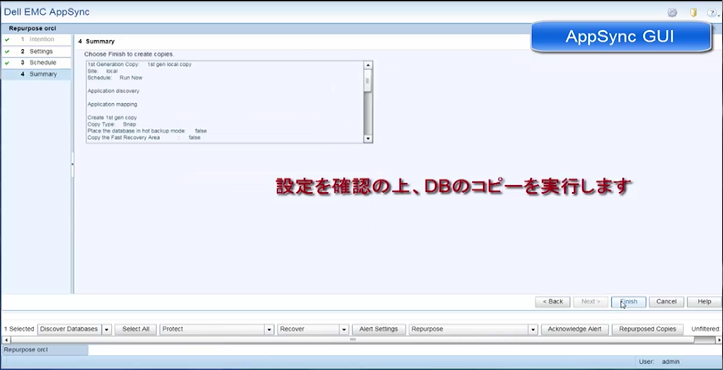

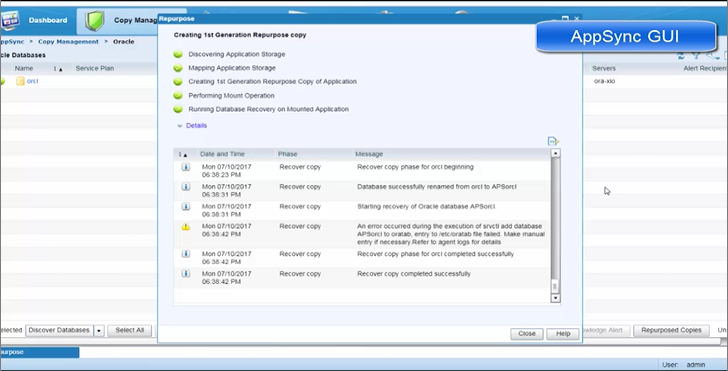

確認画面が表示されるため、設定を確認して[Finish]をクリックして処理を開始する。データベースのコピーは瞬間的に終わる。バーチャルコピーであり、差分がないため実際にストレージに書き込んだりしないからだ。ただしその後に続くマウント操作で数分時間がかかる。処理の様子がウィンドウで表示される。

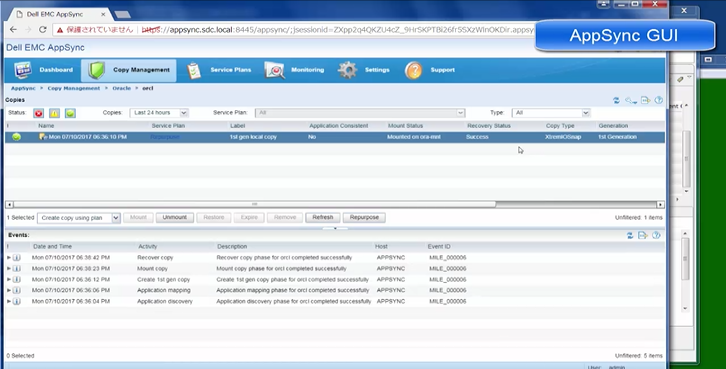

処理を終えるとコピーが作成されているか確認する。AppSyncのGUIから、データベースのコピーが1世代分作成されているのが確認できる。

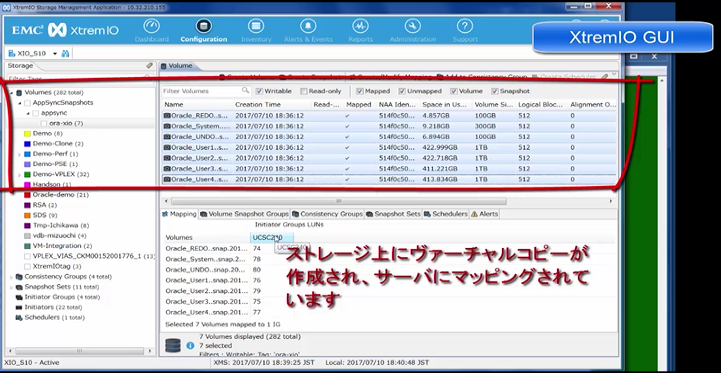

XtremIOからはストレージにバーチャルコピーが作成されてサーバーにマッピングされているのが分かる。また使用済み物理容量は5.996TBでコピー作成前と全く変わらないことが示されている。これがインラインデータ重複排除だ。

XtremIOのインラインデータ重複排除ならデータベースをコピーしてもストレージの使用容量は変わらないため、開発用や分析用などいろんな用途でコピーを作成することができる。またAppSyncを用いればコピー後の一連の処理を自動化できる。両方合わせて使えば運用管理の手間とミスを大きく削減できそうだ。

この記事は参考になりましたか?

- デジタル時代に勝つためのデータベースの変革とは~#Get Modern DBA Days連載記事一覧

-

- データベースのクローニング、全て見せます:Oracle Databaseのコピー運用をAp...

- Dell EMC Data Domainの信頼性と効率性を実現するアーキテクチャ

- インフラからOracle Databaseの性能や保守性を考える

- この記事の著者

-

加山 恵美(カヤマ エミ)

EnterpriseZine/Security Online キュレーターフリーランスライター。茨城大学理学部卒。金融機関のシステム子会社でシステムエンジニアを経験した後にIT系のライターとして独立。エンジニア視点で記事を提供していきたい。EnterpriseZine/DB Online の取材・記事も担当しています。Webサイト:https://emiekayama.net

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです 企画・制作 株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか?

この記事をシェア